【新唐人2013年4月8日訊】廉價勞作、體罰、蹲小號、被電擊、上「大掛」、坐「老虎凳」、縛「死人床」……通過勞教人員講述、相關物證、文字材料、訴訟文書和知情人士的敘述,此文試圖還原一座女子勞教所內的真實生態,為時下的勞教制度破冰立此存照。

2013年2月初,一位新近解除勞動教養的女訪民找到大連人王振,交給他一封用蠅頭小字寫在皺巴巴紙上的「呼籲書」。這是一封從勞教所發出的要求廢除勞教公開信,簽名者中包括王振的妻子劉玉玲。劉玉玲2012年8月被判勞教,眼下仍在遼寧馬三家女子勞動教養所裡羈押。

這位女訪民告訴王振,「呼籲書」是她包在裹緊的小塑料卷內,藏在陰道裡帶出勞教所大門的。

這個情節,像是一年多前王桂蘭經歷的回放。

2011年9月,62歲的王桂蘭走出了馬三家女子勞教所的鐵門。出門之前,她的身體經過了搜檢,防止夾帶違規物品。無人想到,王桂蘭在陰道內藏匿了一卷同宿捨學員劉華寫的《勞教日記》。 「過關」之後,她一身冷汗。

這份寫於防雨綢上的日記字體密麻,依稀可辨以下幾天的記載(括弧內為補正錯訛):

2011年6月22日

因盜(入所)勞教學員溫暖沒完成定量產量,趙蘭(註:從學員中選拔的帶班人員)連續打溫幾天,臉頭部柴塊黑一塊傷,晚上回號加班代活幹(到)晚10點,罰坐(做)執(值)日打掃廁所,殘酷折磨。6月22日割腕自殺未成。罰執(值)日,加期,晚加班(到)10點多。

2011年8月18日

學員張亞華(被)趙蘭拉去車間後面倉庫腳踢,張亞華陰部腫,無法便尿。

……

此前一年,馬三家勞教人員陸秀娟用棉大衣空白商標布縫成的小本子上,如此記錄自己「上大掛」的經歷(這本日記被藏在挖空的肥皂中帶出勞教所):

走到一個空屋裡張拿出她早以(已)準備好的手銬,把我的右手銬在右邊的兩層床的頂干(桿)上,把我的左手銬在左邊底層干(桿)下,把我的兩隻手 扣在兩張床的中間,她用腳很(狠)踹床一下,把我坤(抻)在兩張床的中間,當時我的雙臂坤(抻)得特別疼,當時古(骨)頭就像散了架子,坤(抻)我長達6 個多小時,從早8點多坤(抻)到下午2點多鐘,我被坤(抻得)昏死過去,等我醒來時我的腦袋特別疼,麻木,嘴裡都是藥味……

從馬三家女子勞教所裡走出來的上訪者們,對此都不陌生。勞教所裡的經歷,加添了她們自認為遭到的不公,從走出馬三家大門的第一天起,就開始再次上訪,並面臨再次「入門」的風險,多數人不免「二進宮」。和那些祕密的證物一塊帶出來的,還有身體上難以褪去的印痕。

2013年2月的一天,北京南郊東高地的一處民宅裡,幾位從馬三家走出的上訪者們做了頓「團圓飯」。其中兩名殘疾人的枴杖倚在門邊,在客廳和廚房之間,她們近90度地弓著肩背,一步一步挪動。門牙鬆動,桌上稍有嚼頭的菜餚都剩下了。為遮醜染過的頭髮之下,所有人的發根都已花白。難得一聚的幾位 「學友」背後,是望不到頭的一長串名字:劉華、陸秀娟、朱桂芹、趙敏、王桂蘭、梅秋玉、王玉萍、郝威、蓋鳳珍、李平、胡秀芬、曲華松,以及尚未走出勞教所 的劉玉玲……

直到2013年初,中央政法工作會議上傳出消息,年內停止勞教制度,以及對上訪者不再批准勞教,她們才看到了徹底走出馬三家的希望。但馬三家仍在接收勞教人員的事實,以及尚在勞教所中羈押的同伴的境遇,卻使她們心有餘悸。

馬三家女子勞教所,是遼寧全省女性教養人員集中羈押的地方。個中情形,遠非「勞動教養」四字所能傳達。

她們在高牆內的生活軌跡,借助記憶、身體創痕和以各種方式帶出的物證,加上部分訴訟文書、律師筆錄,以及知情者的證言,約略得以還原。

入院

2007年8月初,王玉萍在拘留所關押十天後被送進了勞教所,當時她患有子宮肌瘤,褲襠和留到腰際的頭髮都被出血浸透了。入所時要體檢,王玉萍自述扶著牆勉強接了尿,醫生眼皮不搭就說這是尿,「我說這是血啊不是尿,她就說『扔了』!」

按照公安部1982年發佈的《勞動教養試行辦法》,嚴重病患或喪失勞動能力者,勞教院不能接收。錦州醫學院附屬一院在2007年3月出具的一份 診斷書顯示,王玉萍身患重度貧血、子宮肌瘤,需要輸血。但王玉萍仍舊被送進了馬三家。入院之後,由於無錢,勞教院沒有為其治病。十天中,下身流血不止的王玉萍被要求每天出工幹活,給棉衣打包,一個心腸好的隊長吩咐學員找來破棉花墊在她身下。一直等到丈夫賣了父母的房湊夠了錢,王玉萍才被送進醫院動手術。

朱桂芹是撫順人,1998年曾患結核性腦膜炎,留下腦梗等後遺症。因為哥哥朱傳清在勞教期間遭毆打造成重度腦外傷致殘,朱桂芹多年上訪,於2004年4月16日被押入馬三家。入所時沒有檢查身體。

2003年6月底,撫順市勞動能力鑑定委員會專家組曾對朱桂芹做出鑑定,認定她患部分喪失勞動能力一年。此時距這份鑑定表的時限還有兩個月。但朱桂芹仍被分配到了勞教所二大隊。當她提出「身體有病,有喪失勞動能力證明」,隨即遭到了體罰。

身患疾病或者殘疾之下「入院」的,還有蓋鳳珍、高鳳蘭和李平。三人都持有殘聯頒發的肢體殘疾人證書。蓋鳳珍由於在看守所裡絕食導致血紅蛋白很低,高鳳蘭切除了半邊肺葉,李平則因風濕性關節炎下肢麻木,但三人都未經過體檢被送進了馬三家。李平拿出殘疾證,管教說「認公安不認殘聯」。

馬三家勞教院內部人士肖溪(化名)稱,按規定收的人必須身體健康。但近年來聾啞人也收(大多是參與盜竊),高血壓到200多的也往裡送,「我們壓力很大。關鍵是維穩壓力,公安機關非要往這裡送」。在勞教人員的講述中,甚至有公安局為了將有病的上訪者成功送進勞教院而送錢的情節。

為了順利送上訪者入院,公安機關頗費心思。經過艱苦說服,絕食的蓋鳳珍在看守所的釋放證明上籤了字,但釋放證明上隨即被寫上了「轉教養」字樣。進了勞教院之後,她才拿到了自己的拘留釋放證。李平則是被告知到處理醫療事故的衛生局領取45萬元賠償,警察穿著便衣開普通小車直接拉到馬三家勞教院。到了門口,李平得到了一張教養決定書。

現行勞教體制下,決定勞動教養的權力實際掌握在公安部門法制辦,由司法部門管轄的勞教所只負責執行,並無動力細究其程序。劉玉玲於2012年8 月13日從國家信訪局門口被大連市公安人員送往馬三家,她收到的勞教決定書日期卻是7月30日。一些傳銷者以及公安機關為完成指標「湊數」的,往往勞教決 定書也是事後補齊,甚至未加蓋公章。在上訪人員的解除勞教出院書上,絕大多數也沒有編號。

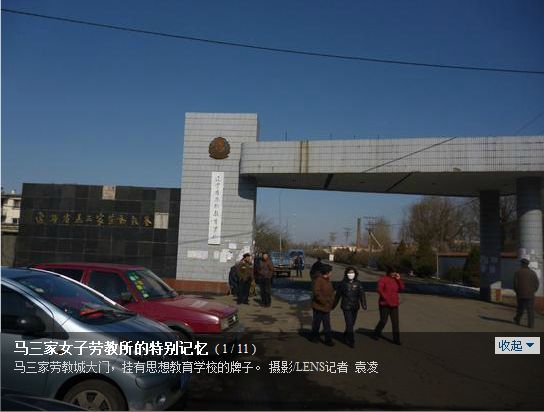

湖北女子梅秋玉「入院」的心情和別人有異。因早年婚姻破裂,梅秋玉遠赴東北,卻遭遇強制引產。2008年1月底,因為上訪中小孩高燒無人理會,梅秋玉在國家信訪局門口爬上一棵大樹,隨即被帶回大連刑拘。5月15日,梅秋玉從大連看守所上著背銬,由四人押送到馬三家。「別人到馬三家都是哆嗦,我是噌一下跑進去了。」這是因為,在看守所裡備受折磨的她,看到這裡漂亮乾淨的樓房、大院裡矗立的雷鋒像,以及馬三家鎮路口國徽下「遼寧省思想教育學校」的招 牌,「以為進了那個大門我逃了一條活路」。梅秋玉說。

但閃閃發光的大鐵門後面的經歷,並不符合她的想像。

進門第一步是搜身。下崗女工李平被「四個吸毒的按地上,把頭髮先鉸了。脫光衣服檢查有沒有凶器。簡直蒙了,沒見過這陣勢」。李平不服,提出自己沒有在勞教決定書上籤字。「管教說,你進來就是罪犯,別管你是誰,公安局送來你就是罪犯,至於什麼手續和我們沒關係。」

大連人郝威以前是做美術的,由於一套未能按期交付的房產,她從雕塑家變成了勞教人員。入院之初,她保留著寫詩的習慣,很快紙筆和書本被沒收了。 她意識到這裡需要的是服從和恐懼。「第一次看他們全副武裝帶上警棍的時候,我眼淚都下來了。身上背著警棍、報警器、手銬,我就想你是人民警察嗎?這些女人 犯了多大的錯啊?」

「勞教的對象變了。過去送來的真是狠角色,現在是弱勢群體、上訪的和搞傳銷的大學生,看上去可憐,有工作的弄成沒工作了,有前途的在染缸裡毀了,背上了不名譽的前科。」肖溪說。

勞教所的樓房是2000年新建的,看上去寬敞明亮。宿捨是架子床,每捨20人左右,比之以往的小平房、稻草土炕、燒苞米桿取暖,硬件大為改善。但宿捨裡疊得方方正正的被縟,用於外界檢查參觀,晚上並不能打開來睡覺,被勞教人員們稱作「假象被」。真正蓋的被縟每天早上打包放在倉庫,晚上取來。

肖溪介紹,勞教所供暖經費不足,冬天暖氣不熱。規定一個月洗一次澡,但安裝的太陽能熱水器只有夏天能提供熱水浴,其他時間用冷水擦身,女學員大都患上了痛經。直到最近才給了女學員擦洗用的熱水。

更成問題的是伙食和醫療。

公安部《勞動教養試行辦法》和司法部條令規定,勞教人員的伙食和醫療由國家承擔,勞動教養人員的口糧、副食品按照當地國營企業同工種定量標準供應。近年實行了經費人頭包干制,要求勞教人員生活不得低於當地最低水準,遼寧省是每個勞教人員每月伙食費160元,這筆錢並不足以吃上過得去的伙食。

主食是兩頓窩頭一頓米飯,有一階段有混合麵的饅頭。菜就是煮白菜蘿蔔。中午的米飯總是煮得不熟,剩下來摻上水,做第二天早上的稀飯,往往都沒有 煮熱,窩頭也發涼。只有晚上的窩窩頭和菜湯是熱的,被稱為「救命的一頓」。梅秋玉說,伙食牌子上寫的標準是有葷腥,「實際什麼也沒有」,只有過年吃一頓小餃子,星期天有很小一片鹹魚。上訪人員梅秋玉、陸秀娟、趙敏等人被編入「特管隊」期間,伙食更差,九個人只有一小盆大頭菜,主食只有窩頭。由於維生素和鹽分嚴重缺乏,幾個人都患上了嚴重的灰指甲,向管教隊長申請買鹹菜,也沒獲允許。

2013年初,王振在探望妻子劉玉玲時得知,在訂單空檔期,她們的伙食減為一天兩頓。

勞教人員家屬送的錢由所裡統一管理,每個勞教人員有一個戶頭,憑卡支取購買零食日用品。勞教所裡開有小賣部,價格奇貴,一塊劣質肥皂賣到5塊錢,一個雞蛋兩塊錢。近來在司法部一再嚴令下,在大樓底層開辦了明碼標價的平價商店,但據勞教人員說是擺貨應付檢查,真正賣貨是在另外的小賣部,仍舊是價 格奇貴。一位業內人士對此的解釋是,「這好比飛機場,顧客是特定的,東西的價格總要貴一些」。由於勞動量大,油水薄,明知價格貴,不少勞教人員也不得不購買補充營養,家中無人送錢的就只能硬熬了。

親情餐也是高消費的一種。勞教條例規定,家人探望可以在食堂與勞教人員一同吃飯。相比起正規的接見,這種方式限制較少,因此家屬和律師會見往往採取此種做法。但親情餐的價格,卻量少質次價高。賈鳳芹回憶,每次丈夫和女兒探望她,點兩三個菜就要花100多元。

看病是勞教人員的大宗支出。按照國務院規定,勞教人員的醫藥費由勞教院全部負擔,但實際上,馬三家勞教所裡都是學員自己付費。陸秀娟保留的衛生所和勞教院醫院藥費單據顯示,從100元一次的B超到2元錢的西藥費,都要當場支付,還要收取10元一次的注射費等。此外,還有一張2008年11月26 日由管教隊長陳秋梅草擬、陸秀娟簽字的「一大隊三分隊陸秀娟欠藥費」的欠條。在陸秀娟的勞教日記中,只有一次她從值班的一位周隊長處得到了幾片祛痛片。

衛生所和勞教院附屬醫院的設施簡陋,碰到需要動手術或轉院治療的嚴重病情,勞教人員的負擔更為沉重。馬三家勞教院原副院長彭代銘介紹,遇到勞教人員重病,一般是辦個院外就醫,自己回家治了事。

這對於勞教人員已是一種幸運。李平入院之前是三級肢殘人,患有風濕性關節炎,需要終身服藥維持。由於在勞教所裡沒有條件就醫,阻斷了治療,解教時她的殘疾程度變成了二級,無法伸直肩背走路。劉玉玲2013年1月從勞教所帶出的求救信中,提及了一個患有子宮肌瘤的勞教人員陳麗,肌瘤直徑由入院時的 4釐米增長到10釐米,仍舊未能院外就醫。

勞教條例規定孕婦不得勞教。劉玉玲自2012年8月進所之後,一直反映自己懷有身孕,腹部增大。在家人接見時拍的照片上,解開褲帶的劉玉玲大腹便便。劉玉玲三次到馬三家勞教院醫院接受B超檢查,皆被診斷為未懷孕。但劉玉玲自述嬰兒胎動明顯,日益接近預產期,強烈要求轉院檢查,卻一直未得允許,至 今仍在勞教院羈押,上車間勞動和起居都要兩個同伴扶持。

幹活

王玉萍入院時趕上了訂單高峰期。

她坐在染血的舊棉花上鉸扣眼,「每天要做800條棉褲,還要打包。一天20個小時在車間」。王玉萍睡覺不脫衣服、不洗臉洗腳,「留著勁兒幹活去」。

劉華的《勞教日記》記載,二大隊三個分隊,打包車間20人,裁剪車間16人,扎花車間50人,車間做服裝50人。女所2010年做大衣16萬件,褲子3萬件,其他工作服2萬件,廣州石獅褲子訂單5000條,一共22萬件。

2011年2月23日至5月20日,女所勞教工廠做了3萬件套裝。6月1日至8月20日,為深圳傑尼丹服飾公司加工10萬件羽絨服,包括從身高1.60米至1.90米各種款型。劉華的《上訪日記》即取材於做內膽的防雨布下腳料。8月23日至年底共做套裝4萬件。

賈鳳芹是凌源針織廠退休工人,2004年被勞教,她發現裡面的工作強度遠超針織廠。「最低10小時,一般12小時到14小時連軸轉。」早上5點起床,排隊出工,從6點半幹到11點半,下午從12點半幹到17點。如果遇上趕工期加班,就說不準了,據肖溪透露,時間可能會超過午夜12點直至一兩點。司法部勞教局規定,勞教人員勞動每天不得超過六小時,因季節、工期等特殊原因加班需經勞動和教育部門審核,每天最多不超兩小時。流水作業,手腳慢影響了下道工序,就面臨罰款、體罰、加期。

車間任務量包幹,當天必須趕出來。劉華幹的是畫線、鉸線頭的輕活,還要給領袖配號。「我一天要過手1800件到2000件。還要拿熨斗熨衣服,一天要熨3000件的衣服。」縫製成衣的人,任務量是320件。《上訪日記》記載,2010年7月20日,劉華完成定量後,帶班(從勞教人員中選拔的生產管理者)要求劉華再加50件案板工,劉找值班隊長評理,被帶班當著幹警的面打傷,此後去大北監獄醫院做了CT。梅秋玉由於引產後遺症身體不好,完不成分派的任務量,值班隊長讓她選擇熬夜完成任務還是罰站。梅秋玉說選罰站,被隊長推倒在地,用高跟鞋踩住小腿轉了一圈,踩出一個洞,潰爛幾個月才復原。至今,梅秋玉小腿上的疤痕清晰可見。

沒有週六的學習或休息,常常也沒有週日和節假日。陸秀娟印象最深的是,2005年三八婦女節,就要解教的她和同伴們上了一整天又加了一個通宵的班,後來她就在工位上迷糊了。幹活幹到迷糊是尋常現象。王桂蘭本身是開成衣鋪的,車間的活兒比較內行,動作比別人快,還能指導別人和修理機器。但是她年過六十,好幾次幹著就睡著在機台上了。王桂蘭由於有技術,不會受到懲罰,但一般學員可能被帶班的按在案板上,用一根鐵板尺抽打頭背。劉華稱,一個叫王素芝的學員,因為做軍大衣熨口袋不過關,被帶班把腦袋按在案板上用拳頭打,人被打傻了,來例假不知收拾順腿流,後來被醫院診斷為精神錯亂。

為了保證幹活時間,防止藉故怠工,車間的廁所也被鎖起來,一天只准上三次,這成了勞教人員和帶班、值班隊長之間衝突的誘因之一。

生病不是免於勞動的理由。賈鳳芹保留的勞教所衛生所注射通知單顯示,她因為「昏迷待查」和「眩暈待查」輸液,得到的優待不過是「照顧勞動不加班一天」,而非休息。

彭代銘回憶,「素質差一點的幹警、帶班,認為有人裝病怠工,你說幹不動活也拉過去,到現場待著。」

梅秋玉因為腳被踩傷無法出工,被人抬到車間去,在工位上坐不穩,跪在地上給軍大衣畫圈,以儆眾人。帶班的說為梅秋玉「針灸」,用縫紉機針扎她的手指頭,後又換成手縫被服的大針,在肩背上亂扎,長期貧血的梅秋玉被扎傷都冒不出血來。

近年來上訪人員增多,由於思想上認為自己沒有犯錯,她們進所之後往往拒絕勞動,也都為此遭到嚴厲懲罰。肖溪說,這成了近兩年幹警和勞教人員間最大的衝突。上訪者朱桂芹身為殘疾人,進所後一直拒絕勞動,結果遭到了長年蹲「小號」、上戒具等嚴厲懲罰。在女所裡,她是少有的一直沒有勞動過的人。

超強度勞動是馬三家多年的傳統。彭代銘回憶,作為分管教育的副院長,他和分管生產的副院長矛盾很大,他想保證教育時間,但課時都被幹活擠佔了。肖溪稱,由於勞教人員幹活時間長,幹警也無比辛苦,加班加點盯著,「玩命幹」。

馬三家勞教院地處瀋陽市西郊,根據《院志》記載,總面積近3萬畝,在多個勞教所和監獄佔地之外,還擁有1.5萬多畝耕地。直到數年以前,這些耕地全部是由勞教犯耕種,栽種玉米、棉花。此外勞教人員更長年外出做勞務,挖溝修路。「在瀋陽街頭,那時看到一群群穿黃馬甲干苦活的,就是勞教人員。」曾經在司法局處理涉及勞教工作的律師王力成說。女學員則主要做被服和手工藝品。勞教院擁有自己的被服廠、加工廠、機械化養豬場、燒結廠,還有服裝公司。《上訪日記》中提到的欣譽服裝有限公司一分公司,業務聯繫地址就在馬三家勞教院,員工人數標註為5人至10人,實際的工人主要是女所的勞教人員。

高峰時期,馬三家的勞教人員超過5000人,無償勞動產生出龐大的效益。彭代銘說,當時一年外出勞務的收入就過千萬元,加上種地和工廠的收入,總產值一年近1億元。

近年來,國家停止了勞教機構自籌一半經費的政策,保證了從幹警到勞教人員的日常經費,幹警由事業編制一律改為國家公務員,伙食費、醫藥費落實到學員個人。但「人頭費」的保障,沒有取消「勞動」的名義和消除創收動力,超強勞動並無改觀。肖溪稱,直到最近,廢除勞教呼聲高漲,上級部門加強了對超時勞動的監督,有時深夜抽查,勞教車間安裝了攝像頭,勞動時間才有所下降。但王振最近去探望劉玉玲,一天上工九個小時的情形並無改變。

創造了龐大產值的勞教人員,本身卻沒有勞動報酬,也缺乏勞保措施。彭代銘回憶,他在任時勞教人員幹活沒有任何報酬。近年來,勞教所開始給予學員一月10元的象徵性補貼,這一區區之數仍常遭剋扣。

彭代銘一直認為,勞教人員有別於罪犯,他們和普通勞動者一樣有權利獲得工資。國務院1982年發佈的《勞動教養試行辦法》規定,勞動教養管理所應當根據勞教人員從事的生產類型、技術高低和生產的數量、質量,發給適當工資。然而在現實中,這一規定形同虛文。上世紀50年代初創時,勞教院歸屬民政局管理,勞教人員曾經有過工資,但很快成了明日黃花。

相比於真正的罪犯,由於沒有勞教法律條款,勞教人員在勞動安全、健康上更無保障。長年的重度勞動使勞教人員普遍患上了脊椎骨質增生和椎間盤突出等疾病,卻無從醫治。

早年馬三家勞教院發生過燒結廠工人意外身亡的事故。彭代銘透露,當時如果在勞動中產生工傷,並不存在賠付,只是提前解除勞教作為交換。現在要解決類似問題,勞教人員作為勞動者的地位仍需明確。相形之下,《監獄法》則明文規定了罪犯勞動受勞動法保護,發生工傷參照國家勞動保險法規處理。

勞教產生的龐大效益,也引發了腐敗效應。勞教生產車間的效益無需上繳財政或司法廳,勞教院自身即可支配,卻沒有財務公開制度。「幾千畝地和廠房的租金、車間加工收入,幹警沒得到福利。」 肖溪說。

2004年,瀋陽市城郊檢察院辦理了馬三家勞教院曾洪光貪污案,判刑12年。更受勞教院幹警關注的,則是檢察院對時任勞教院長張某的立案調查,這起案件以後不了了之,張某調任司法廳某企業任職。網絡上馬三家勞教院幹警的舉報材料稱,勞教院家屬院「河畔人家」小區工程收取幹警每平方米1000元的成本費用,決算成本費用為800元/平方米,差價達2300多萬元,卻未退還給幹警。張某即因此事下台,卻免予刑責。

「包夾」、「小號」、電棍

馬三家女子勞教所分為三個大隊,實行分級而非分類管理,對外雖然有強戒大隊的名稱,實際是和普通教養人員混合居住管理。上訪人員在分級中屬於「嚴管」,甫一入院即被安排「包夾」。

「包夾」是勞教系統的一個專用名詞,意謂對於「嚴管」的重點人員,安排可靠的人員對其監視控制。「用兩個表現好的負責看護,睡覺、吃飯、幹活在一起。」彭代銘說。但實際上,包夾的人數有可能遠遠超過兩名。梅秋玉有段時間由於身上藏有物證,被重點照顧,「在車間是七個人看我,回去吃飯是四個人,走道裡是四個人」。

「包夾相當於承包式的,專門管你了,一舉一動,上廁所,說的話都要向上匯報。有的罷工搞橫幅啊就有四個包夾。包夾沒什麼好處,幹也要幹,不幹也得幹。那些普教不幹就要加期,他們也是無奈。」劉華回憶說。

參與管理的勞教人員還有「坐班」和「四防」。

「坐班」協助室長管理22人的大宿捨,「坐班不幹活、不進車間,就是打掃衛生,組織上廁所、洗臉,每個禮拜洗一次衣服都要管。」一個被教養人員說。

「四防」的含義則更為複雜,據彭代銘介紹,原意是防逃、防火、防自殘、防事故。眼下「四防」成了無所不管的警察助理,也是被「嚴管」的勞教人員最畏忌的人。

「四防」管理的程序之一,是每天下班後的「卡齊」。

「卡齊」屬於教育內容,但在勞教人員看來,它和教育搭不上邊,只是一種變相體罰。

下午5點下班後到教室,「一人一個小塑料板凳,左左右右前前後後對得整整齊齊,有時候還背三十條。這個板凳要坐一個多小時,星期天也要坐。兩個小時也正常」。郝威說。這足以使本已疲勞不堪的勞教人員難以忍受。「三十條」指勞教人員行為規範,也是日常教育的主要內容。

教育內容還有學習勞教各種相關法規等。據說因為勞教人員用學到的知識寫舉報信要求各種權利,後來改為學小學課本,一般是由得「紅旗」的先進分子把課文抄在黑板上,其他人在下面抄寫。上訪人員往往拒絕抄寫。

劉華回憶,2010年「七一」,勞教所曾經請中央黨校教授前來講課,她提問《憲法》上是否有勞教的規定,教授無法回答,被周圍包夾人員摀住嘴不讓講話,此外也有人呼喊打倒腐敗,講課草草收場。

週六本來是規定的教育時間,但實際中所有的天數都是勞動日,因此教育只好安排在收工後的晚上,成為勞教人員的又一負擔。陸秀娟說,有人為了減期,晚上加班回來,還要抄作業到半夜。由於上訪人員拒絕抄寫作業,每到考試的時間,勞教所不得不安排別人替她們答題交卷,以應付勞教局要求。

沒有教育課時的問題,彭代銘在任時就很頭痛。他曾經主編了全國勞教系統專門系列教材,還試驗了「走讀」的方式,建立了總數達一二百人的「試工大隊」,對於表現好的被勞教人員,允許他們晚上回家與家人團聚;另一方面組織幹部家訪,瞭解該人員在家中和社區表現情況, 「社會反響很好」。但這種費時費力的措施,以後並沒有持續下去。

教育感化必須與懲戒手段結合。如果被關進懲戒室(「小號」),可能被要求整天「卡齊」,反覆背誦「三十條」,直到精神崩潰。

懲戒室是司法部有明文規定的懲戒措施。它的使用範圍和關押日期,都有嚴格限制,懲戒不能超過十天。但現實中的使用方式,往往遠越出條文邊界。

女教所的「小號」不止一種。據勞教人員說,最狹小的懲戒室寬1米多,長2米,原來只用於特定類型人員,後來卻使用在普教身上。2009年6月12日,陸秀娟因為同管教隊長發生爭執被關進了小號。小號在四樓,是大房間中的一個小空間,據勞教人員講述,面積約4平方米,沒有光線,晝夜點燈泡,門上只有一個小氣窗。由於氣窗被堵上,陸秀娟進去後感到窒息,一天中多次昏迷,不得不趴在地上,把鼻子湊到門縫上呼吸喘氣。管教隊長通過監控看到陸的情況,批准她到走廊上換氣。陸秀娟在走廊裡休克,兩位幹警趕來做按摩人工呼吸才緩過來。此後陸秀娟被挪到稍大一些的新建小號,面積約6平方米,與梅秋玉一同關押。這間小號很潮濕,兩人在其中一共被關了四個多月,後來又被移往「特管隊」(對外稱直屬隊,關押上訪人員)。小號的窒息休克經歷,讓陸秀娟從此患上了頭痛和心臟病,多次去馬三家醫院做心電圖,在她保留的收費單據中,有多次心電圖的記錄。

趙敏在2008年至2009年一年的勞教期間,曾經三次被關進小號。第一次時長13天,第二次15天,期間在小號裡度過春節。第三次時長近五個月,從2009年2月26日一直關押到7月7日,後期被轉至「特管隊」。第一二次關押期間正值嚴冬,不給被縟,趙敏和衣睡在地板上。不讓出外上廁所,只能使用便盆,吃喝拉撒都只能在狹小空間裡完成,趙敏曾經絕食。肖溪對LENS記者證實了趙敏長期關小號的經歷。

由於小號地面潮濕需長時間站立,趙敏的雙膝蓋後面起了大包。解除教養後瀋陽第五人民醫院的影像報告中寫著雙腿靜脈曲張、雙側窩囊性回聲,建議手術切除囊腫。2011年11月遼寧省司法廳勞教局對趙敏的申訴出具複查意見,提及醫生稱「常年站立,下肢活動少,引發症狀」,但認為趙敏在勞教期間的經歷不是致病病因。

蓋鳳珍自2009年2月25日到4月被關在小號,透氣窗也被釘死了,換不過氣。「躺在地上,地板上都是水,大便尿全在地板上拉。等到第三天,才給一個尿盆。」蓋鳳珍由於此前被上過「大掛」,晚上連水帶血吐,第二天又吐血,「嘩嘩吐的全是黑血。吐了三回」。

朱桂芹是少見的長年被關押在小號的人。2005年3月17日,她進入勞教所,4月30日因為拒絕勞動被關進懲戒室。由於呼吸困難,朱桂芹和陸秀娟一樣趴在地上,鼻子湊著門下方縫隙透氣。沒有被縟,直接睡在地板上,朱家人送來的海綿墊子被取走。

撫順市法律援助中心2005年12月17日的一份調查筆錄顯示,當年8月受命護理關在特殊小號裡的朱桂芹的勞教人員林景雲作證,「護理三天期間,看到朱桂芹只穿著胸罩和褲頭,睡在水泥地上,只有一個草墊子和一套被服,沒有床。」朱桂芹還稱,當年11月來暖氣時,她小號裡的暖氣片被拆除。

由於不讓出去上廁所,有段時間又連自己的臉盆也不讓用,朱桂芹大便拉在地上,又被她糊到牆上,小便尿在娃哈哈瓶子裡。以後當檢察院接到家屬報案前來查看,勞教所不得不專門洗刷了小號。

司法部《勞動教養管理工作執法細則》第45條明文規定,對被禁閉的勞動教養人員應當實行文明管理,應按規定標準供應飯菜和飲用開水,保持室內衛生,對疾病患者應及時給予治療;被禁閉人室外活動每日不少於一小時。

在小號裡,由於不肯順從和拿腳踢門,朱桂芹遭到了多種懲罰,其中一種是將雙手扣在小號門的鐵柵上,連續13天。司法部勞教執法細則明文規定,對勞動教養人員使用戒具,只限於手銬。嚴禁使用背銬、手腳連銬和將人固定在物體上。2005年9月,朱桂芹家人報案,律師介入,檢察院前來查證,當時朱桂芹的腿已經腫得快要齊腰,腳面腫脹2吋高。

遼寧省檢察院監所處2008年4月8日出具的一份複查報告(辦案人劉兵、李文渤)稱,經城郊檢察院調查證實,2005年4月30日至5月8日期間,管教副大隊長王豔萍「經請示匯報,對朱桂芹關禁閉和使用戒具措施,開始將朱的雙手用手銬銬在禁閉室的活動拉門上,後改為單手銬在拉門上。」5月27日,朱桂芹被關禁閉和使用手銬五天,「此間朱桂芹雙手被銬在禁閉室的鐵拉門上,睡覺時打開手銬。」但代理朱桂芹申訴案的律師調查筆錄卻顯示,負責「包夾」朱桂芹的夏宗麗作證,5月8日以後,晚上朱桂芹同樣被銬著站立,無法睡覺。

7月21日,因在王豔萍的辦公室發生衝突,王讓兩名「四防」人員將朱桂芹摁在地上,用透明膠布將朱的嘴封住。該複查報告認定王豔萍有不按規定使用戒具的行為,但以「事出有因」為由不予立案,只是向司法廳勞教局發了檢察建議。馬三家勞教所(以後改稱院)對朱桂芹姐姐朱貴芝的信訪答覆意見亦承認,王豔萍「不按規定使用戒具,違反了規定」。

除了關小號和上手銬,檢察院調查還認定,2005年5月8日,副大隊長王豔萍等人在小號門口與朱桂芹發生衝突。王豔萍「一氣之下打了朱桂芹兩個耳光,經請示女所領導使用了電警棍」。

司法部《勞動教養管理工作執法細則》明文規定,使用警棍限於發生逃跑、騷亂和暴力襲警等情形。對老、弱、病、殘以及未成年和女勞動教養人員,一般不得使用警棍。但朱桂芹遭到電擊卻並非只此一次。根據朱講述,她在關入小號的當天已經遭到電棍捅面部、太陽穴。5月8日之後,朱再次遭到電擊。直到9月29日,朱桂芝和律師一起會見朱桂芹,用手機拍下了朱桂芹的面部照片。這些照片顯示,朱桂芹面部佈滿小紅點和紅斑,神情萎靡衰弱。一同前往會見的遼寧鎖陽律師事務所張源律師稱,「第一感是電棍捅的。」朱的手指上也有出血的傷痕。

張源和同事此後走訪勞教人員進行了筆錄取證,這些人先前都接受過城郊檢察院的調查取證。曾被安排「包夾」朱桂芹的勞教人員李玉傑作證,隊長王豔萍5月8日將朱桂芹雙手銬在鐵門上,用大號電棍捅朱桂芹的「臉、身上、脖子、腦袋,臉邊一條條地都出血了」。電擊時間「挺長,能有20分鐘左右」,在場的李玉傑被嚇壞了。打完之後,朱桂芹的雙手仍被扣著,她正好來例假,只能由李玉傑幫忙料理。另一名「包夾」人員夏宗麗寫材料證明,朱桂芹雙手被向後銬在鐵門上毆打,之後用兩個鈕子扣在鐵門上,大小便由「包夾」人員輪流收拾。

另一份由撫順市法律援助中心高洋律師取證的調查筆錄顯示,曾經護理朱桂芹的勞教人員丁英作證,她在6月16日前往接朱桂芹到一大隊時,發現朱桂芹住的小號牆上有血跡。另外在給朱桂芹按摩頭部時,發現朱的雙太陽穴有瘢痕,她詢問朱桂芝,朱回答是在二大隊時被電棍打的。

朱桂芹不是唯一遭電棍歐打的人。上訪人員曲華松2008年9月被送入馬三家勞教一年,在所裡被上銬電擊,面部燒成紅疙瘩,曲華松的親屬在接見時拍下了照片。直到今天,曲華松仍不願讓外人看到當時自己「被毀容」的慘相。電擊給胡秀芬留下了至今手指尖、雙腿麻木的症狀。

勞教人員胡秀芬描述遭受電擊的感受是「特別疼,渾身顫抖」,隨即又搖頭說「無法形容」。劉華也曾經被扒光衣服電擊,甚至被電杵舌頭。她描述說:「一凜一凜的,過電的時候心嘣嘣地跳。心不穩。電打在舌頭上,跟針扎似的。站不穩,我也沒硬撐。」

蓋鳳珍有次眼看要受電擊,一個隊長勸阻說「她心臟不好,上電棍會出人命」,才得以倖免。

「大掛」、「老虎凳」、「死人床」

小號、手銬、電棍是見於勞教規定的。此外馬三家勞教所裡尚有各種名目的發明。

「大掛」是手銬的延伸使用,但其複雜的程序和人體效果,已遠遠超出「將人固定在物體上」的字面意義。

根據勞教人員講述,大掛有十字掛、斜掛、平銬幾種方式。十字掛中又分為兩腳懸空或落地。朱桂芹在小號裡受到的,是最輕的平銬。

梅秋玉入院後不久提出要申請行政復議,被管教一再拖延過期,梅因哭喊而被上「大掛」:雙臂被用手銬分開十字銬在兩張床頭,拉伸到臂長的極限,雙腳用一塊夾板固定住。管教再拿腳一踹床,「筋就一抽,感覺胸裡面都碎了」。懸掛的時間不長,「因為我身體不好,一掛我沒氣了,又趕緊放下來,一直到晚上吃飯的時間才醒過來」。

蓋鳳珍在2009年6月2日被上「大掛」,「掛了一個半小時到兩個小時的樣子。嘴也歪了脖子也歪了,出的汗不像水,像一層膠黏在臉上。」

6月19日,蓋鳳珍因為不答應息訪,又遭到了更厲害的「斜吊」和懸空十字吊。「一個手撐在上鋪的欄杆,一個手扣在下鋪的欄杆……斜吊完了給我十字吊,兩個腿還懸空,只有腳尖能踮著一點地。」

趙敏稱她被上「大掛」的時間達到連續28小時。「先是吐水,後吐血。地下全是血。」值班隊長擔心出事,將趙放下來,由於趙敏不肯承諾下車間勞動,不久又再次被掛。趙敏的大小便都拉在了褲子裡。吊久了之後,雙臂血液不通,這時會解開手銬,讓其掄一會雙臂繼續吊。

肖溪就勞教所內「上大掛」解釋,這並非合規的處罰,是個別幹警的私自創意。「人體承受能力有限,到一定時間,使你屈服、服從。好比家長體罰孩子。這和幹警的個人性格有關係,有人就認為她是管理者,就一定什麼都對,對被勞教者沒有一種理解。」

由於上「大掛」的地點並非是在生活區或有監控設施的懲戒室,而是一間庫房,因此可以任意施行。

趙敏及其家人一再就其被虐待之事申訴。瀋陽市城郊地區檢察院駐所檢察室暨控申科進行了調查取證,負責人姚科長承認存在類似情節。他對LENS記者解釋,「因為她鬧,給她控制住一個地方,達不到虐待的程度。針對管理需要採取措施。和故意虐待還是有區別,是違反行政紀律和違法犯罪的區別。」姚科長說,處理違紀是司法廳勞教機關的職責,檢察院可以發檢察建議處理,但由於勞教機關已經介入,因此沒有必要。

趙敏稱,從「大掛」上下來後,她被送上了「老虎凳」。據她描述,「老虎凳」的樣子是一個鐵凳子,鐵板有10釐米厚,兩邊有搭扣將手扣住,腳也上鎖,扣的高度使人無法伸直只能半弓著。一按機關,手腳就扣上了。搭扣都像手銬有伸縮功能,越動越緊。時間一久,粗糙的鐵板會磨壞從尾椎到肩背的皮膚,手腕腳踝更會被銬齒齧傷。5月12日趙敏在「老虎凳」上坐到半夜,原有冠心病的趙敏心臟疼痛,滿臉全是汗水,身上穿的棉褲內外濕透了。趙敏的雙腿腳踝上,至今留有當年口齒留下的傷痕。

遼寧省司法廳勞教局在2011年給趙敏的答覆意見書中提到,趙敏申訴的「被關隊長打後上大掛」和「被王豔萍等人拽坐老虎凳」問題,經勞教局組織複查,「未發現幹警對趙敏採取過激行為、實施虐待和動用刑具證據」。針對趙敏提出的調閱事發時監控錄像的要求,答覆稱生活區內安裝的監控設備硬盤容量有限,僅能保留一個月左右的錄像資料,已無從提取。

「死人床」用於對絕食的勞教人員灌食和控制。根據勞教人員描述,「死人床」是一張皮革面的鐵床,從床頭到腳有多道鐵質搭扣以及帶索,可嚴密固定束縛絕食者全身。被縛者身體赤裸,下身臀部部位有一個大小便口,絕食者可被長期綁縛不下床不能活動,灌食和大小便都在床上解決。

朱桂芹於2005年9月27日至10月6日在「死人床」上被灌食十天。她自稱,馬三家女所勞教人員使用「死人床」被灌食是從她開始的。10月2日,朱桂芝在接見日前往探望,朱桂芹還被綁在「死人床」上無法會見,朱桂芝報案,110出警到現場。此後朱桂芝向檢察院舉報,10月18日瀋陽市檢察院人員介入,朱桂芹得以下床,並搬往條件稍好的房間。由於身體嚴重虛弱,朱桂芹此時需要吸氧維持生命。朱桂芝會見時拍下的照片顯示,朱桂芹居住的房間裡放有一個用床單矇住一半的氧氣瓶。

在電擊、小號和「死人床」多種處罰之下,朱桂芹出現精神症狀,被送入精神病院。在精神病院她接受了「比電棍還厲害」的電擊治療,此後又被送回勞教所。在張源提取的律師調查筆錄中,多名證人證實朱桂芹在勞教所裡精神已經很不正常,「白天黑夜喊叫『我要回小號』」,被派去護理她的勞教人員丁英也「身體受到嚴重影響」,「睡眠不好、心臟不好」。

2007年3月16日朱桂芹三年勞教期滿解教,因其在所內受傷致病,勞教所和撫順當地派出所擔心家屬不肯接收,將其帶至長春街道安居社區強行丟下。不通知其家屬亦不告知社區工作人員,開車跑掉,導致精神不正常的朱桂芹打砸社區電腦和玻璃門窗。安居社區為這一事件出具的證明稱,社區蒙受損失7000元,在沒有交接手續的情況下,出於人道被迫於第二天出資將朱桂芹送至精神病院治療。朱桂芹住院治療七個月,2007年6月6日,撫順市第五人民醫院對朱做出「創傷後應急障礙」的診斷書。2010年,朱桂芝因替妹妹奔走上訪,又被送進了馬三家女子勞教所,羈押一年半。

蓋鳳珍回憶,她2008年4月16日至19日被束縛在死人床上,脖子、胸部、腰部、大腿、小腿、腳脖被捆綁七道布索。梅秋玉的記憶中索扣也是七道,她說,索扣是帶彈簧的,能拉伸。由於大便口是方型的,邊緣鐵棱粗糙,會硌爛腰部和背部,導致陰道感染。朱桂芹曾在「死人床」上被縛了十天,上身衣服露到腰,下身褲子被剪破裸露到膝蓋以下,雙腳八字形扣住兩邊床腳,每隔24小時灌食或鼻飼一次。

灌食之時,使用婦產手術用的子宮口擴張器撐開絕食者嘴巴。灌食完畢後,擴張器仍然留在口腔裡。經過灌食,蓋鳳珍的牙齒全部鬆動,齜牙咧嘴,並落下了胃出血的病症,以後在小號裡吐血。有兩個值班隊長不忍目睹,說干不了灌食的事,要求改上白班。

趙敏由於要求看病被拒絕,2008年9月2日開始絕食,到第四天被弄上「死人床」灌食。趙敏不肯張嘴, 被兩男兩女持擴宮器硬摁,又用抹布塞牙齒,使牙齒鬆動,導致灌食時門牙脫落,哽住了喉管,險些窒息。至今趙敏的門牙仍舊缺一顆,其他牙齒也整體鬆動,那顆被塞落的牙齒被她作為物證保留下來。

趙敏就她在「老虎凳」「死人床」上的遭遇向駐所檢察室提起了申訴,城郊檢察院姚科長組織了調查取證。他對LENS記者稱,強行灌食導致趙敏牙齒脫落的情節確實存在,趙敏腿上也確實有傷,勞教所上級機關應當認定並作出處理決定。由於灌食的目的是維持生命,並非故意打掉門牙,檢察機關也不好以虐待罪立案起訴。

對於勞教人員舉報的「老虎凳」「死人床」等刑具,姚科長說相隔時間長,這些東西沒有找到。監控錄像只有三天到一星期,看不到當時的情形。勞教人員的說法則是,勞教所藏起了這些東西。檢察院來取證時,要求提出舉報的勞教人員提供這些物證。肖溪則對LENS記者證實,「老虎凳」和「死人床」都是勞教所裡使用的器具,前者本是專用於特殊群體的,以後被用在普教身上。後者則是應付犯人絕食的裝置。

肖溪說,近幾年來,在「維穩」名義下大批上訪者被送進勞教所,勞教所的壓力空前增大,成為幹警和勞教人員衝突的主要原因,「他們不承認罪錯、不勞動,我們左右為難」。

在上訪人員看來,她們的處境相比起「普教」來還好一些,院方多少會有所顧忌。普教人員除了超時勞動、「卡齊」、抄作業之外,還要承受幹警和「四防」時常的體罰。在劉華和陸秀娟《上訪日記》中,有多處盜竊、賣淫、傳銷等勞教人員因為完不成任務或生活細故被毆打的情節,其中稱一個賣淫勞教人員王素芝被帶班人員按頭打成精神錯亂,盜竊勞教人員溫暖更是因勞動不合格而被打得臂青面黑。照料朱桂芹的普教人員林景雲也在撫順市148法律所的調查筆錄中作證,她本人挨過兩次打,「這裡的管教都狠」。

在女子勞教所警衛室的牆上,端端正正張貼著《司法部勞教局關於加強勞動教養警察文明執法的若干規定》,但教養人員看不到這一紙公文。

(本文全長近2萬字,完整版本參見2013年4月號《LENS視覺》雜誌)

名詞解釋

小號:懲戒室的俗稱。有多種形制,最窄的面積不到4平方米,稍大的約6平方米。沒有光線,日夜靠電燈照明。沒有窗戶,有一透氣窗。如果關上,呼吸會有窒息感。另外,由於不能自由上廁所,吃喝拉撒都要在這個空間中完成。

包夾:一種勞教所內特有的監護制度。對於被嚴管的勞教人員,管理者安排表現好的勞教人員全時段監視控制,一同起居、勞動、休息,控制其行為並匯報其表現。包夾者也會參與對被包夾者的體罰。

卡齊:勞教所裡的教育方式俗稱。全體學員每天下班後到教室,在小板凳上坐齊,背誦勞教人員行為準則。時間為一到二個鐘頭。有時關小號者會單獨被要求坐小板凳反覆背誦行為準則,直到無法支持。

大掛:使用手銬將人固定在床、牆壁、門等物體上,拉伸四肢,或者將身體懸掛起來,使當事人承受超越其生理極限的重力或者張力。

老虎凳:一種用於長時間限制體位、姿式的椅子,鐵製,有搭扣用於固定人的手腳,使其無法坐直亦非全然彎腰,長時間乘坐可造成肢體磨損傷害。

死人床:用於對絕食勞教人員灌食的專用床。鐵製,皮革面,兩側有多道搭扣和布索,可以從頭到腳控制人體,使其不能反抗。臀部有一方形鐵鑄口,為排泄孔。絕食者下身或全身衣服被脫,灌食與便溺均在床上,被縛時間從數小時至數日不等。

來源:Lens視覺雜誌 讀者推薦

2013年2月初,一位新近解除勞動教養的女訪民找到大連人王振,交給他一封用蠅頭小字寫在皺巴巴紙上的「呼籲書」。這是一封從勞教所發出的要求廢除勞教公開信,簽名者中包括王振的妻子劉玉玲。劉玉玲2012年8月被判勞教,眼下仍在遼寧馬三家女子勞動教養所裡羈押。

這位女訪民告訴王振,「呼籲書」是她包在裹緊的小塑料卷內,藏在陰道裡帶出勞教所大門的。

這個情節,像是一年多前王桂蘭經歷的回放。

2011年9月,62歲的王桂蘭走出了馬三家女子勞教所的鐵門。出門之前,她的身體經過了搜檢,防止夾帶違規物品。無人想到,王桂蘭在陰道內藏匿了一卷同宿捨學員劉華寫的《勞教日記》。 「過關」之後,她一身冷汗。

這份寫於防雨綢上的日記字體密麻,依稀可辨以下幾天的記載(括弧內為補正錯訛):

2011年6月22日

因盜(入所)勞教學員溫暖沒完成定量產量,趙蘭(註:從學員中選拔的帶班人員)連續打溫幾天,臉頭部柴塊黑一塊傷,晚上回號加班代活幹(到)晚10點,罰坐(做)執(值)日打掃廁所,殘酷折磨。6月22日割腕自殺未成。罰執(值)日,加期,晚加班(到)10點多。

2011年8月18日

學員張亞華(被)趙蘭拉去車間後面倉庫腳踢,張亞華陰部腫,無法便尿。

……

此前一年,馬三家勞教人員陸秀娟用棉大衣空白商標布縫成的小本子上,如此記錄自己「上大掛」的經歷(這本日記被藏在挖空的肥皂中帶出勞教所):

走到一個空屋裡張拿出她早以(已)準備好的手銬,把我的右手銬在右邊的兩層床的頂干(桿)上,把我的左手銬在左邊底層干(桿)下,把我的兩隻手 扣在兩張床的中間,她用腳很(狠)踹床一下,把我坤(抻)在兩張床的中間,當時我的雙臂坤(抻)得特別疼,當時古(骨)頭就像散了架子,坤(抻)我長達6 個多小時,從早8點多坤(抻)到下午2點多鐘,我被坤(抻得)昏死過去,等我醒來時我的腦袋特別疼,麻木,嘴裡都是藥味……

從馬三家女子勞教所裡走出來的上訪者們,對此都不陌生。勞教所裡的經歷,加添了她們自認為遭到的不公,從走出馬三家大門的第一天起,就開始再次上訪,並面臨再次「入門」的風險,多數人不免「二進宮」。和那些祕密的證物一塊帶出來的,還有身體上難以褪去的印痕。

2013年2月的一天,北京南郊東高地的一處民宅裡,幾位從馬三家走出的上訪者們做了頓「團圓飯」。其中兩名殘疾人的枴杖倚在門邊,在客廳和廚房之間,她們近90度地弓著肩背,一步一步挪動。門牙鬆動,桌上稍有嚼頭的菜餚都剩下了。為遮醜染過的頭髮之下,所有人的發根都已花白。難得一聚的幾位 「學友」背後,是望不到頭的一長串名字:劉華、陸秀娟、朱桂芹、趙敏、王桂蘭、梅秋玉、王玉萍、郝威、蓋鳳珍、李平、胡秀芬、曲華松,以及尚未走出勞教所 的劉玉玲……

直到2013年初,中央政法工作會議上傳出消息,年內停止勞教制度,以及對上訪者不再批准勞教,她們才看到了徹底走出馬三家的希望。但馬三家仍在接收勞教人員的事實,以及尚在勞教所中羈押的同伴的境遇,卻使她們心有餘悸。

馬三家女子勞教所,是遼寧全省女性教養人員集中羈押的地方。個中情形,遠非「勞動教養」四字所能傳達。

她們在高牆內的生活軌跡,借助記憶、身體創痕和以各種方式帶出的物證,加上部分訴訟文書、律師筆錄,以及知情者的證言,約略得以還原。

入院

2007年8月初,王玉萍在拘留所關押十天後被送進了勞教所,當時她患有子宮肌瘤,褲襠和留到腰際的頭髮都被出血浸透了。入所時要體檢,王玉萍自述扶著牆勉強接了尿,醫生眼皮不搭就說這是尿,「我說這是血啊不是尿,她就說『扔了』!」

按照公安部1982年發佈的《勞動教養試行辦法》,嚴重病患或喪失勞動能力者,勞教院不能接收。錦州醫學院附屬一院在2007年3月出具的一份 診斷書顯示,王玉萍身患重度貧血、子宮肌瘤,需要輸血。但王玉萍仍舊被送進了馬三家。入院之後,由於無錢,勞教院沒有為其治病。十天中,下身流血不止的王玉萍被要求每天出工幹活,給棉衣打包,一個心腸好的隊長吩咐學員找來破棉花墊在她身下。一直等到丈夫賣了父母的房湊夠了錢,王玉萍才被送進醫院動手術。

朱桂芹是撫順人,1998年曾患結核性腦膜炎,留下腦梗等後遺症。因為哥哥朱傳清在勞教期間遭毆打造成重度腦外傷致殘,朱桂芹多年上訪,於2004年4月16日被押入馬三家。入所時沒有檢查身體。

2003年6月底,撫順市勞動能力鑑定委員會專家組曾對朱桂芹做出鑑定,認定她患部分喪失勞動能力一年。此時距這份鑑定表的時限還有兩個月。但朱桂芹仍被分配到了勞教所二大隊。當她提出「身體有病,有喪失勞動能力證明」,隨即遭到了體罰。

身患疾病或者殘疾之下「入院」的,還有蓋鳳珍、高鳳蘭和李平。三人都持有殘聯頒發的肢體殘疾人證書。蓋鳳珍由於在看守所裡絕食導致血紅蛋白很低,高鳳蘭切除了半邊肺葉,李平則因風濕性關節炎下肢麻木,但三人都未經過體檢被送進了馬三家。李平拿出殘疾證,管教說「認公安不認殘聯」。

馬三家勞教院內部人士肖溪(化名)稱,按規定收的人必須身體健康。但近年來聾啞人也收(大多是參與盜竊),高血壓到200多的也往裡送,「我們壓力很大。關鍵是維穩壓力,公安機關非要往這裡送」。在勞教人員的講述中,甚至有公安局為了將有病的上訪者成功送進勞教院而送錢的情節。

為了順利送上訪者入院,公安機關頗費心思。經過艱苦說服,絕食的蓋鳳珍在看守所的釋放證明上籤了字,但釋放證明上隨即被寫上了「轉教養」字樣。進了勞教院之後,她才拿到了自己的拘留釋放證。李平則是被告知到處理醫療事故的衛生局領取45萬元賠償,警察穿著便衣開普通小車直接拉到馬三家勞教院。到了門口,李平得到了一張教養決定書。

現行勞教體制下,決定勞動教養的權力實際掌握在公安部門法制辦,由司法部門管轄的勞教所只負責執行,並無動力細究其程序。劉玉玲於2012年8 月13日從國家信訪局門口被大連市公安人員送往馬三家,她收到的勞教決定書日期卻是7月30日。一些傳銷者以及公安機關為完成指標「湊數」的,往往勞教決 定書也是事後補齊,甚至未加蓋公章。在上訪人員的解除勞教出院書上,絕大多數也沒有編號。

湖北女子梅秋玉「入院」的心情和別人有異。因早年婚姻破裂,梅秋玉遠赴東北,卻遭遇強制引產。2008年1月底,因為上訪中小孩高燒無人理會,梅秋玉在國家信訪局門口爬上一棵大樹,隨即被帶回大連刑拘。5月15日,梅秋玉從大連看守所上著背銬,由四人押送到馬三家。「別人到馬三家都是哆嗦,我是噌一下跑進去了。」這是因為,在看守所裡備受折磨的她,看到這裡漂亮乾淨的樓房、大院裡矗立的雷鋒像,以及馬三家鎮路口國徽下「遼寧省思想教育學校」的招 牌,「以為進了那個大門我逃了一條活路」。梅秋玉說。

但閃閃發光的大鐵門後面的經歷,並不符合她的想像。

進門第一步是搜身。下崗女工李平被「四個吸毒的按地上,把頭髮先鉸了。脫光衣服檢查有沒有凶器。簡直蒙了,沒見過這陣勢」。李平不服,提出自己沒有在勞教決定書上籤字。「管教說,你進來就是罪犯,別管你是誰,公安局送來你就是罪犯,至於什麼手續和我們沒關係。」

大連人郝威以前是做美術的,由於一套未能按期交付的房產,她從雕塑家變成了勞教人員。入院之初,她保留著寫詩的習慣,很快紙筆和書本被沒收了。 她意識到這裡需要的是服從和恐懼。「第一次看他們全副武裝帶上警棍的時候,我眼淚都下來了。身上背著警棍、報警器、手銬,我就想你是人民警察嗎?這些女人 犯了多大的錯啊?」

「勞教的對象變了。過去送來的真是狠角色,現在是弱勢群體、上訪的和搞傳銷的大學生,看上去可憐,有工作的弄成沒工作了,有前途的在染缸裡毀了,背上了不名譽的前科。」肖溪說。

勞教所的樓房是2000年新建的,看上去寬敞明亮。宿捨是架子床,每捨20人左右,比之以往的小平房、稻草土炕、燒苞米桿取暖,硬件大為改善。但宿捨裡疊得方方正正的被縟,用於外界檢查參觀,晚上並不能打開來睡覺,被勞教人員們稱作「假象被」。真正蓋的被縟每天早上打包放在倉庫,晚上取來。

肖溪介紹,勞教所供暖經費不足,冬天暖氣不熱。規定一個月洗一次澡,但安裝的太陽能熱水器只有夏天能提供熱水浴,其他時間用冷水擦身,女學員大都患上了痛經。直到最近才給了女學員擦洗用的熱水。

更成問題的是伙食和醫療。

公安部《勞動教養試行辦法》和司法部條令規定,勞教人員的伙食和醫療由國家承擔,勞動教養人員的口糧、副食品按照當地國營企業同工種定量標準供應。近年實行了經費人頭包干制,要求勞教人員生活不得低於當地最低水準,遼寧省是每個勞教人員每月伙食費160元,這筆錢並不足以吃上過得去的伙食。

主食是兩頓窩頭一頓米飯,有一階段有混合麵的饅頭。菜就是煮白菜蘿蔔。中午的米飯總是煮得不熟,剩下來摻上水,做第二天早上的稀飯,往往都沒有 煮熱,窩頭也發涼。只有晚上的窩窩頭和菜湯是熱的,被稱為「救命的一頓」。梅秋玉說,伙食牌子上寫的標準是有葷腥,「實際什麼也沒有」,只有過年吃一頓小餃子,星期天有很小一片鹹魚。上訪人員梅秋玉、陸秀娟、趙敏等人被編入「特管隊」期間,伙食更差,九個人只有一小盆大頭菜,主食只有窩頭。由於維生素和鹽分嚴重缺乏,幾個人都患上了嚴重的灰指甲,向管教隊長申請買鹹菜,也沒獲允許。

2013年初,王振在探望妻子劉玉玲時得知,在訂單空檔期,她們的伙食減為一天兩頓。

勞教人員家屬送的錢由所裡統一管理,每個勞教人員有一個戶頭,憑卡支取購買零食日用品。勞教所裡開有小賣部,價格奇貴,一塊劣質肥皂賣到5塊錢,一個雞蛋兩塊錢。近來在司法部一再嚴令下,在大樓底層開辦了明碼標價的平價商店,但據勞教人員說是擺貨應付檢查,真正賣貨是在另外的小賣部,仍舊是價 格奇貴。一位業內人士對此的解釋是,「這好比飛機場,顧客是特定的,東西的價格總要貴一些」。由於勞動量大,油水薄,明知價格貴,不少勞教人員也不得不購買補充營養,家中無人送錢的就只能硬熬了。

親情餐也是高消費的一種。勞教條例規定,家人探望可以在食堂與勞教人員一同吃飯。相比起正規的接見,這種方式限制較少,因此家屬和律師會見往往採取此種做法。但親情餐的價格,卻量少質次價高。賈鳳芹回憶,每次丈夫和女兒探望她,點兩三個菜就要花100多元。

看病是勞教人員的大宗支出。按照國務院規定,勞教人員的醫藥費由勞教院全部負擔,但實際上,馬三家勞教所裡都是學員自己付費。陸秀娟保留的衛生所和勞教院醫院藥費單據顯示,從100元一次的B超到2元錢的西藥費,都要當場支付,還要收取10元一次的注射費等。此外,還有一張2008年11月26 日由管教隊長陳秋梅草擬、陸秀娟簽字的「一大隊三分隊陸秀娟欠藥費」的欠條。在陸秀娟的勞教日記中,只有一次她從值班的一位周隊長處得到了幾片祛痛片。

衛生所和勞教院附屬醫院的設施簡陋,碰到需要動手術或轉院治療的嚴重病情,勞教人員的負擔更為沉重。馬三家勞教院原副院長彭代銘介紹,遇到勞教人員重病,一般是辦個院外就醫,自己回家治了事。

這對於勞教人員已是一種幸運。李平入院之前是三級肢殘人,患有風濕性關節炎,需要終身服藥維持。由於在勞教所裡沒有條件就醫,阻斷了治療,解教時她的殘疾程度變成了二級,無法伸直肩背走路。劉玉玲2013年1月從勞教所帶出的求救信中,提及了一個患有子宮肌瘤的勞教人員陳麗,肌瘤直徑由入院時的 4釐米增長到10釐米,仍舊未能院外就醫。

勞教條例規定孕婦不得勞教。劉玉玲自2012年8月進所之後,一直反映自己懷有身孕,腹部增大。在家人接見時拍的照片上,解開褲帶的劉玉玲大腹便便。劉玉玲三次到馬三家勞教院醫院接受B超檢查,皆被診斷為未懷孕。但劉玉玲自述嬰兒胎動明顯,日益接近預產期,強烈要求轉院檢查,卻一直未得允許,至 今仍在勞教院羈押,上車間勞動和起居都要兩個同伴扶持。

幹活

王玉萍入院時趕上了訂單高峰期。

她坐在染血的舊棉花上鉸扣眼,「每天要做800條棉褲,還要打包。一天20個小時在車間」。王玉萍睡覺不脫衣服、不洗臉洗腳,「留著勁兒幹活去」。

劉華的《勞教日記》記載,二大隊三個分隊,打包車間20人,裁剪車間16人,扎花車間50人,車間做服裝50人。女所2010年做大衣16萬件,褲子3萬件,其他工作服2萬件,廣州石獅褲子訂單5000條,一共22萬件。

2011年2月23日至5月20日,女所勞教工廠做了3萬件套裝。6月1日至8月20日,為深圳傑尼丹服飾公司加工10萬件羽絨服,包括從身高1.60米至1.90米各種款型。劉華的《上訪日記》即取材於做內膽的防雨布下腳料。8月23日至年底共做套裝4萬件。

賈鳳芹是凌源針織廠退休工人,2004年被勞教,她發現裡面的工作強度遠超針織廠。「最低10小時,一般12小時到14小時連軸轉。」早上5點起床,排隊出工,從6點半幹到11點半,下午從12點半幹到17點。如果遇上趕工期加班,就說不準了,據肖溪透露,時間可能會超過午夜12點直至一兩點。司法部勞教局規定,勞教人員勞動每天不得超過六小時,因季節、工期等特殊原因加班需經勞動和教育部門審核,每天最多不超兩小時。流水作業,手腳慢影響了下道工序,就面臨罰款、體罰、加期。

車間任務量包幹,當天必須趕出來。劉華幹的是畫線、鉸線頭的輕活,還要給領袖配號。「我一天要過手1800件到2000件。還要拿熨斗熨衣服,一天要熨3000件的衣服。」縫製成衣的人,任務量是320件。《上訪日記》記載,2010年7月20日,劉華完成定量後,帶班(從勞教人員中選拔的生產管理者)要求劉華再加50件案板工,劉找值班隊長評理,被帶班當著幹警的面打傷,此後去大北監獄醫院做了CT。梅秋玉由於引產後遺症身體不好,完不成分派的任務量,值班隊長讓她選擇熬夜完成任務還是罰站。梅秋玉說選罰站,被隊長推倒在地,用高跟鞋踩住小腿轉了一圈,踩出一個洞,潰爛幾個月才復原。至今,梅秋玉小腿上的疤痕清晰可見。

沒有週六的學習或休息,常常也沒有週日和節假日。陸秀娟印象最深的是,2005年三八婦女節,就要解教的她和同伴們上了一整天又加了一個通宵的班,後來她就在工位上迷糊了。幹活幹到迷糊是尋常現象。王桂蘭本身是開成衣鋪的,車間的活兒比較內行,動作比別人快,還能指導別人和修理機器。但是她年過六十,好幾次幹著就睡著在機台上了。王桂蘭由於有技術,不會受到懲罰,但一般學員可能被帶班的按在案板上,用一根鐵板尺抽打頭背。劉華稱,一個叫王素芝的學員,因為做軍大衣熨口袋不過關,被帶班把腦袋按在案板上用拳頭打,人被打傻了,來例假不知收拾順腿流,後來被醫院診斷為精神錯亂。

為了保證幹活時間,防止藉故怠工,車間的廁所也被鎖起來,一天只准上三次,這成了勞教人員和帶班、值班隊長之間衝突的誘因之一。

生病不是免於勞動的理由。賈鳳芹保留的勞教所衛生所注射通知單顯示,她因為「昏迷待查」和「眩暈待查」輸液,得到的優待不過是「照顧勞動不加班一天」,而非休息。

彭代銘回憶,「素質差一點的幹警、帶班,認為有人裝病怠工,你說幹不動活也拉過去,到現場待著。」

梅秋玉因為腳被踩傷無法出工,被人抬到車間去,在工位上坐不穩,跪在地上給軍大衣畫圈,以儆眾人。帶班的說為梅秋玉「針灸」,用縫紉機針扎她的手指頭,後又換成手縫被服的大針,在肩背上亂扎,長期貧血的梅秋玉被扎傷都冒不出血來。

近年來上訪人員增多,由於思想上認為自己沒有犯錯,她們進所之後往往拒絕勞動,也都為此遭到嚴厲懲罰。肖溪說,這成了近兩年幹警和勞教人員間最大的衝突。上訪者朱桂芹身為殘疾人,進所後一直拒絕勞動,結果遭到了長年蹲「小號」、上戒具等嚴厲懲罰。在女所裡,她是少有的一直沒有勞動過的人。

超強度勞動是馬三家多年的傳統。彭代銘回憶,作為分管教育的副院長,他和分管生產的副院長矛盾很大,他想保證教育時間,但課時都被幹活擠佔了。肖溪稱,由於勞教人員幹活時間長,幹警也無比辛苦,加班加點盯著,「玩命幹」。

馬三家勞教院地處瀋陽市西郊,根據《院志》記載,總面積近3萬畝,在多個勞教所和監獄佔地之外,還擁有1.5萬多畝耕地。直到數年以前,這些耕地全部是由勞教犯耕種,栽種玉米、棉花。此外勞教人員更長年外出做勞務,挖溝修路。「在瀋陽街頭,那時看到一群群穿黃馬甲干苦活的,就是勞教人員。」曾經在司法局處理涉及勞教工作的律師王力成說。女學員則主要做被服和手工藝品。勞教院擁有自己的被服廠、加工廠、機械化養豬場、燒結廠,還有服裝公司。《上訪日記》中提到的欣譽服裝有限公司一分公司,業務聯繫地址就在馬三家勞教院,員工人數標註為5人至10人,實際的工人主要是女所的勞教人員。

高峰時期,馬三家的勞教人員超過5000人,無償勞動產生出龐大的效益。彭代銘說,當時一年外出勞務的收入就過千萬元,加上種地和工廠的收入,總產值一年近1億元。

近年來,國家停止了勞教機構自籌一半經費的政策,保證了從幹警到勞教人員的日常經費,幹警由事業編制一律改為國家公務員,伙食費、醫藥費落實到學員個人。但「人頭費」的保障,沒有取消「勞動」的名義和消除創收動力,超強勞動並無改觀。肖溪稱,直到最近,廢除勞教呼聲高漲,上級部門加強了對超時勞動的監督,有時深夜抽查,勞教車間安裝了攝像頭,勞動時間才有所下降。但王振最近去探望劉玉玲,一天上工九個小時的情形並無改變。

創造了龐大產值的勞教人員,本身卻沒有勞動報酬,也缺乏勞保措施。彭代銘回憶,他在任時勞教人員幹活沒有任何報酬。近年來,勞教所開始給予學員一月10元的象徵性補貼,這一區區之數仍常遭剋扣。

彭代銘一直認為,勞教人員有別於罪犯,他們和普通勞動者一樣有權利獲得工資。國務院1982年發佈的《勞動教養試行辦法》規定,勞動教養管理所應當根據勞教人員從事的生產類型、技術高低和生產的數量、質量,發給適當工資。然而在現實中,這一規定形同虛文。上世紀50年代初創時,勞教院歸屬民政局管理,勞教人員曾經有過工資,但很快成了明日黃花。

相比於真正的罪犯,由於沒有勞教法律條款,勞教人員在勞動安全、健康上更無保障。長年的重度勞動使勞教人員普遍患上了脊椎骨質增生和椎間盤突出等疾病,卻無從醫治。

早年馬三家勞教院發生過燒結廠工人意外身亡的事故。彭代銘透露,當時如果在勞動中產生工傷,並不存在賠付,只是提前解除勞教作為交換。現在要解決類似問題,勞教人員作為勞動者的地位仍需明確。相形之下,《監獄法》則明文規定了罪犯勞動受勞動法保護,發生工傷參照國家勞動保險法規處理。

勞教產生的龐大效益,也引發了腐敗效應。勞教生產車間的效益無需上繳財政或司法廳,勞教院自身即可支配,卻沒有財務公開制度。「幾千畝地和廠房的租金、車間加工收入,幹警沒得到福利。」 肖溪說。

2004年,瀋陽市城郊檢察院辦理了馬三家勞教院曾洪光貪污案,判刑12年。更受勞教院幹警關注的,則是檢察院對時任勞教院長張某的立案調查,這起案件以後不了了之,張某調任司法廳某企業任職。網絡上馬三家勞教院幹警的舉報材料稱,勞教院家屬院「河畔人家」小區工程收取幹警每平方米1000元的成本費用,決算成本費用為800元/平方米,差價達2300多萬元,卻未退還給幹警。張某即因此事下台,卻免予刑責。

「包夾」、「小號」、電棍

馬三家女子勞教所分為三個大隊,實行分級而非分類管理,對外雖然有強戒大隊的名稱,實際是和普通教養人員混合居住管理。上訪人員在分級中屬於「嚴管」,甫一入院即被安排「包夾」。

「包夾」是勞教系統的一個專用名詞,意謂對於「嚴管」的重點人員,安排可靠的人員對其監視控制。「用兩個表現好的負責看護,睡覺、吃飯、幹活在一起。」彭代銘說。但實際上,包夾的人數有可能遠遠超過兩名。梅秋玉有段時間由於身上藏有物證,被重點照顧,「在車間是七個人看我,回去吃飯是四個人,走道裡是四個人」。

「包夾相當於承包式的,專門管你了,一舉一動,上廁所,說的話都要向上匯報。有的罷工搞橫幅啊就有四個包夾。包夾沒什麼好處,幹也要幹,不幹也得幹。那些普教不幹就要加期,他們也是無奈。」劉華回憶說。

參與管理的勞教人員還有「坐班」和「四防」。

「坐班」協助室長管理22人的大宿捨,「坐班不幹活、不進車間,就是打掃衛生,組織上廁所、洗臉,每個禮拜洗一次衣服都要管。」一個被教養人員說。

「四防」的含義則更為複雜,據彭代銘介紹,原意是防逃、防火、防自殘、防事故。眼下「四防」成了無所不管的警察助理,也是被「嚴管」的勞教人員最畏忌的人。

「四防」管理的程序之一,是每天下班後的「卡齊」。

「卡齊」屬於教育內容,但在勞教人員看來,它和教育搭不上邊,只是一種變相體罰。

下午5點下班後到教室,「一人一個小塑料板凳,左左右右前前後後對得整整齊齊,有時候還背三十條。這個板凳要坐一個多小時,星期天也要坐。兩個小時也正常」。郝威說。這足以使本已疲勞不堪的勞教人員難以忍受。「三十條」指勞教人員行為規範,也是日常教育的主要內容。

教育內容還有學習勞教各種相關法規等。據說因為勞教人員用學到的知識寫舉報信要求各種權利,後來改為學小學課本,一般是由得「紅旗」的先進分子把課文抄在黑板上,其他人在下面抄寫。上訪人員往往拒絕抄寫。

劉華回憶,2010年「七一」,勞教所曾經請中央黨校教授前來講課,她提問《憲法》上是否有勞教的規定,教授無法回答,被周圍包夾人員摀住嘴不讓講話,此外也有人呼喊打倒腐敗,講課草草收場。

週六本來是規定的教育時間,但實際中所有的天數都是勞動日,因此教育只好安排在收工後的晚上,成為勞教人員的又一負擔。陸秀娟說,有人為了減期,晚上加班回來,還要抄作業到半夜。由於上訪人員拒絕抄寫作業,每到考試的時間,勞教所不得不安排別人替她們答題交卷,以應付勞教局要求。

沒有教育課時的問題,彭代銘在任時就很頭痛。他曾經主編了全國勞教系統專門系列教材,還試驗了「走讀」的方式,建立了總數達一二百人的「試工大隊」,對於表現好的被勞教人員,允許他們晚上回家與家人團聚;另一方面組織幹部家訪,瞭解該人員在家中和社區表現情況, 「社會反響很好」。但這種費時費力的措施,以後並沒有持續下去。

教育感化必須與懲戒手段結合。如果被關進懲戒室(「小號」),可能被要求整天「卡齊」,反覆背誦「三十條」,直到精神崩潰。

懲戒室是司法部有明文規定的懲戒措施。它的使用範圍和關押日期,都有嚴格限制,懲戒不能超過十天。但現實中的使用方式,往往遠越出條文邊界。

女教所的「小號」不止一種。據勞教人員說,最狹小的懲戒室寬1米多,長2米,原來只用於特定類型人員,後來卻使用在普教身上。2009年6月12日,陸秀娟因為同管教隊長發生爭執被關進了小號。小號在四樓,是大房間中的一個小空間,據勞教人員講述,面積約4平方米,沒有光線,晝夜點燈泡,門上只有一個小氣窗。由於氣窗被堵上,陸秀娟進去後感到窒息,一天中多次昏迷,不得不趴在地上,把鼻子湊到門縫上呼吸喘氣。管教隊長通過監控看到陸的情況,批准她到走廊上換氣。陸秀娟在走廊裡休克,兩位幹警趕來做按摩人工呼吸才緩過來。此後陸秀娟被挪到稍大一些的新建小號,面積約6平方米,與梅秋玉一同關押。這間小號很潮濕,兩人在其中一共被關了四個多月,後來又被移往「特管隊」(對外稱直屬隊,關押上訪人員)。小號的窒息休克經歷,讓陸秀娟從此患上了頭痛和心臟病,多次去馬三家醫院做心電圖,在她保留的收費單據中,有多次心電圖的記錄。

趙敏在2008年至2009年一年的勞教期間,曾經三次被關進小號。第一次時長13天,第二次15天,期間在小號裡度過春節。第三次時長近五個月,從2009年2月26日一直關押到7月7日,後期被轉至「特管隊」。第一二次關押期間正值嚴冬,不給被縟,趙敏和衣睡在地板上。不讓出外上廁所,只能使用便盆,吃喝拉撒都只能在狹小空間裡完成,趙敏曾經絕食。肖溪對LENS記者證實了趙敏長期關小號的經歷。

由於小號地面潮濕需長時間站立,趙敏的雙膝蓋後面起了大包。解除教養後瀋陽第五人民醫院的影像報告中寫著雙腿靜脈曲張、雙側窩囊性回聲,建議手術切除囊腫。2011年11月遼寧省司法廳勞教局對趙敏的申訴出具複查意見,提及醫生稱「常年站立,下肢活動少,引發症狀」,但認為趙敏在勞教期間的經歷不是致病病因。

蓋鳳珍自2009年2月25日到4月被關在小號,透氣窗也被釘死了,換不過氣。「躺在地上,地板上都是水,大便尿全在地板上拉。等到第三天,才給一個尿盆。」蓋鳳珍由於此前被上過「大掛」,晚上連水帶血吐,第二天又吐血,「嘩嘩吐的全是黑血。吐了三回」。

朱桂芹是少見的長年被關押在小號的人。2005年3月17日,她進入勞教所,4月30日因為拒絕勞動被關進懲戒室。由於呼吸困難,朱桂芹和陸秀娟一樣趴在地上,鼻子湊著門下方縫隙透氣。沒有被縟,直接睡在地板上,朱家人送來的海綿墊子被取走。

撫順市法律援助中心2005年12月17日的一份調查筆錄顯示,當年8月受命護理關在特殊小號裡的朱桂芹的勞教人員林景雲作證,「護理三天期間,看到朱桂芹只穿著胸罩和褲頭,睡在水泥地上,只有一個草墊子和一套被服,沒有床。」朱桂芹還稱,當年11月來暖氣時,她小號裡的暖氣片被拆除。

由於不讓出去上廁所,有段時間又連自己的臉盆也不讓用,朱桂芹大便拉在地上,又被她糊到牆上,小便尿在娃哈哈瓶子裡。以後當檢察院接到家屬報案前來查看,勞教所不得不專門洗刷了小號。

司法部《勞動教養管理工作執法細則》第45條明文規定,對被禁閉的勞動教養人員應當實行文明管理,應按規定標準供應飯菜和飲用開水,保持室內衛生,對疾病患者應及時給予治療;被禁閉人室外活動每日不少於一小時。

在小號裡,由於不肯順從和拿腳踢門,朱桂芹遭到了多種懲罰,其中一種是將雙手扣在小號門的鐵柵上,連續13天。司法部勞教執法細則明文規定,對勞動教養人員使用戒具,只限於手銬。嚴禁使用背銬、手腳連銬和將人固定在物體上。2005年9月,朱桂芹家人報案,律師介入,檢察院前來查證,當時朱桂芹的腿已經腫得快要齊腰,腳面腫脹2吋高。

遼寧省檢察院監所處2008年4月8日出具的一份複查報告(辦案人劉兵、李文渤)稱,經城郊檢察院調查證實,2005年4月30日至5月8日期間,管教副大隊長王豔萍「經請示匯報,對朱桂芹關禁閉和使用戒具措施,開始將朱的雙手用手銬銬在禁閉室的活動拉門上,後改為單手銬在拉門上。」5月27日,朱桂芹被關禁閉和使用手銬五天,「此間朱桂芹雙手被銬在禁閉室的鐵拉門上,睡覺時打開手銬。」但代理朱桂芹申訴案的律師調查筆錄卻顯示,負責「包夾」朱桂芹的夏宗麗作證,5月8日以後,晚上朱桂芹同樣被銬著站立,無法睡覺。

7月21日,因在王豔萍的辦公室發生衝突,王讓兩名「四防」人員將朱桂芹摁在地上,用透明膠布將朱的嘴封住。該複查報告認定王豔萍有不按規定使用戒具的行為,但以「事出有因」為由不予立案,只是向司法廳勞教局發了檢察建議。馬三家勞教所(以後改稱院)對朱桂芹姐姐朱貴芝的信訪答覆意見亦承認,王豔萍「不按規定使用戒具,違反了規定」。

除了關小號和上手銬,檢察院調查還認定,2005年5月8日,副大隊長王豔萍等人在小號門口與朱桂芹發生衝突。王豔萍「一氣之下打了朱桂芹兩個耳光,經請示女所領導使用了電警棍」。

司法部《勞動教養管理工作執法細則》明文規定,使用警棍限於發生逃跑、騷亂和暴力襲警等情形。對老、弱、病、殘以及未成年和女勞動教養人員,一般不得使用警棍。但朱桂芹遭到電擊卻並非只此一次。根據朱講述,她在關入小號的當天已經遭到電棍捅面部、太陽穴。5月8日之後,朱再次遭到電擊。直到9月29日,朱桂芝和律師一起會見朱桂芹,用手機拍下了朱桂芹的面部照片。這些照片顯示,朱桂芹面部佈滿小紅點和紅斑,神情萎靡衰弱。一同前往會見的遼寧鎖陽律師事務所張源律師稱,「第一感是電棍捅的。」朱的手指上也有出血的傷痕。

張源和同事此後走訪勞教人員進行了筆錄取證,這些人先前都接受過城郊檢察院的調查取證。曾被安排「包夾」朱桂芹的勞教人員李玉傑作證,隊長王豔萍5月8日將朱桂芹雙手銬在鐵門上,用大號電棍捅朱桂芹的「臉、身上、脖子、腦袋,臉邊一條條地都出血了」。電擊時間「挺長,能有20分鐘左右」,在場的李玉傑被嚇壞了。打完之後,朱桂芹的雙手仍被扣著,她正好來例假,只能由李玉傑幫忙料理。另一名「包夾」人員夏宗麗寫材料證明,朱桂芹雙手被向後銬在鐵門上毆打,之後用兩個鈕子扣在鐵門上,大小便由「包夾」人員輪流收拾。

另一份由撫順市法律援助中心高洋律師取證的調查筆錄顯示,曾經護理朱桂芹的勞教人員丁英作證,她在6月16日前往接朱桂芹到一大隊時,發現朱桂芹住的小號牆上有血跡。另外在給朱桂芹按摩頭部時,發現朱的雙太陽穴有瘢痕,她詢問朱桂芝,朱回答是在二大隊時被電棍打的。

朱桂芹不是唯一遭電棍歐打的人。上訪人員曲華松2008年9月被送入馬三家勞教一年,在所裡被上銬電擊,面部燒成紅疙瘩,曲華松的親屬在接見時拍下了照片。直到今天,曲華松仍不願讓外人看到當時自己「被毀容」的慘相。電擊給胡秀芬留下了至今手指尖、雙腿麻木的症狀。

勞教人員胡秀芬描述遭受電擊的感受是「特別疼,渾身顫抖」,隨即又搖頭說「無法形容」。劉華也曾經被扒光衣服電擊,甚至被電杵舌頭。她描述說:「一凜一凜的,過電的時候心嘣嘣地跳。心不穩。電打在舌頭上,跟針扎似的。站不穩,我也沒硬撐。」

蓋鳳珍有次眼看要受電擊,一個隊長勸阻說「她心臟不好,上電棍會出人命」,才得以倖免。

「大掛」、「老虎凳」、「死人床」

小號、手銬、電棍是見於勞教規定的。此外馬三家勞教所裡尚有各種名目的發明。

「大掛」是手銬的延伸使用,但其複雜的程序和人體效果,已遠遠超出「將人固定在物體上」的字面意義。

根據勞教人員講述,大掛有十字掛、斜掛、平銬幾種方式。十字掛中又分為兩腳懸空或落地。朱桂芹在小號裡受到的,是最輕的平銬。

梅秋玉入院後不久提出要申請行政復議,被管教一再拖延過期,梅因哭喊而被上「大掛」:雙臂被用手銬分開十字銬在兩張床頭,拉伸到臂長的極限,雙腳用一塊夾板固定住。管教再拿腳一踹床,「筋就一抽,感覺胸裡面都碎了」。懸掛的時間不長,「因為我身體不好,一掛我沒氣了,又趕緊放下來,一直到晚上吃飯的時間才醒過來」。

蓋鳳珍在2009年6月2日被上「大掛」,「掛了一個半小時到兩個小時的樣子。嘴也歪了脖子也歪了,出的汗不像水,像一層膠黏在臉上。」

6月19日,蓋鳳珍因為不答應息訪,又遭到了更厲害的「斜吊」和懸空十字吊。「一個手撐在上鋪的欄杆,一個手扣在下鋪的欄杆……斜吊完了給我十字吊,兩個腿還懸空,只有腳尖能踮著一點地。」

趙敏稱她被上「大掛」的時間達到連續28小時。「先是吐水,後吐血。地下全是血。」值班隊長擔心出事,將趙放下來,由於趙敏不肯承諾下車間勞動,不久又再次被掛。趙敏的大小便都拉在了褲子裡。吊久了之後,雙臂血液不通,這時會解開手銬,讓其掄一會雙臂繼續吊。

肖溪就勞教所內「上大掛」解釋,這並非合規的處罰,是個別幹警的私自創意。「人體承受能力有限,到一定時間,使你屈服、服從。好比家長體罰孩子。這和幹警的個人性格有關係,有人就認為她是管理者,就一定什麼都對,對被勞教者沒有一種理解。」

由於上「大掛」的地點並非是在生活區或有監控設施的懲戒室,而是一間庫房,因此可以任意施行。

趙敏及其家人一再就其被虐待之事申訴。瀋陽市城郊地區檢察院駐所檢察室暨控申科進行了調查取證,負責人姚科長承認存在類似情節。他對LENS記者解釋,「因為她鬧,給她控制住一個地方,達不到虐待的程度。針對管理需要採取措施。和故意虐待還是有區別,是違反行政紀律和違法犯罪的區別。」姚科長說,處理違紀是司法廳勞教機關的職責,檢察院可以發檢察建議處理,但由於勞教機關已經介入,因此沒有必要。

趙敏稱,從「大掛」上下來後,她被送上了「老虎凳」。據她描述,「老虎凳」的樣子是一個鐵凳子,鐵板有10釐米厚,兩邊有搭扣將手扣住,腳也上鎖,扣的高度使人無法伸直只能半弓著。一按機關,手腳就扣上了。搭扣都像手銬有伸縮功能,越動越緊。時間一久,粗糙的鐵板會磨壞從尾椎到肩背的皮膚,手腕腳踝更會被銬齒齧傷。5月12日趙敏在「老虎凳」上坐到半夜,原有冠心病的趙敏心臟疼痛,滿臉全是汗水,身上穿的棉褲內外濕透了。趙敏的雙腿腳踝上,至今留有當年口齒留下的傷痕。

遼寧省司法廳勞教局在2011年給趙敏的答覆意見書中提到,趙敏申訴的「被關隊長打後上大掛」和「被王豔萍等人拽坐老虎凳」問題,經勞教局組織複查,「未發現幹警對趙敏採取過激行為、實施虐待和動用刑具證據」。針對趙敏提出的調閱事發時監控錄像的要求,答覆稱生活區內安裝的監控設備硬盤容量有限,僅能保留一個月左右的錄像資料,已無從提取。

「死人床」用於對絕食的勞教人員灌食和控制。根據勞教人員描述,「死人床」是一張皮革面的鐵床,從床頭到腳有多道鐵質搭扣以及帶索,可嚴密固定束縛絕食者全身。被縛者身體赤裸,下身臀部部位有一個大小便口,絕食者可被長期綁縛不下床不能活動,灌食和大小便都在床上解決。

朱桂芹於2005年9月27日至10月6日在「死人床」上被灌食十天。她自稱,馬三家女所勞教人員使用「死人床」被灌食是從她開始的。10月2日,朱桂芝在接見日前往探望,朱桂芹還被綁在「死人床」上無法會見,朱桂芝報案,110出警到現場。此後朱桂芝向檢察院舉報,10月18日瀋陽市檢察院人員介入,朱桂芹得以下床,並搬往條件稍好的房間。由於身體嚴重虛弱,朱桂芹此時需要吸氧維持生命。朱桂芝會見時拍下的照片顯示,朱桂芹居住的房間裡放有一個用床單矇住一半的氧氣瓶。

在電擊、小號和「死人床」多種處罰之下,朱桂芹出現精神症狀,被送入精神病院。在精神病院她接受了「比電棍還厲害」的電擊治療,此後又被送回勞教所。在張源提取的律師調查筆錄中,多名證人證實朱桂芹在勞教所裡精神已經很不正常,「白天黑夜喊叫『我要回小號』」,被派去護理她的勞教人員丁英也「身體受到嚴重影響」,「睡眠不好、心臟不好」。

2007年3月16日朱桂芹三年勞教期滿解教,因其在所內受傷致病,勞教所和撫順當地派出所擔心家屬不肯接收,將其帶至長春街道安居社區強行丟下。不通知其家屬亦不告知社區工作人員,開車跑掉,導致精神不正常的朱桂芹打砸社區電腦和玻璃門窗。安居社區為這一事件出具的證明稱,社區蒙受損失7000元,在沒有交接手續的情況下,出於人道被迫於第二天出資將朱桂芹送至精神病院治療。朱桂芹住院治療七個月,2007年6月6日,撫順市第五人民醫院對朱做出「創傷後應急障礙」的診斷書。2010年,朱桂芝因替妹妹奔走上訪,又被送進了馬三家女子勞教所,羈押一年半。

蓋鳳珍回憶,她2008年4月16日至19日被束縛在死人床上,脖子、胸部、腰部、大腿、小腿、腳脖被捆綁七道布索。梅秋玉的記憶中索扣也是七道,她說,索扣是帶彈簧的,能拉伸。由於大便口是方型的,邊緣鐵棱粗糙,會硌爛腰部和背部,導致陰道感染。朱桂芹曾在「死人床」上被縛了十天,上身衣服露到腰,下身褲子被剪破裸露到膝蓋以下,雙腳八字形扣住兩邊床腳,每隔24小時灌食或鼻飼一次。

灌食之時,使用婦產手術用的子宮口擴張器撐開絕食者嘴巴。灌食完畢後,擴張器仍然留在口腔裡。經過灌食,蓋鳳珍的牙齒全部鬆動,齜牙咧嘴,並落下了胃出血的病症,以後在小號裡吐血。有兩個值班隊長不忍目睹,說干不了灌食的事,要求改上白班。

趙敏由於要求看病被拒絕,2008年9月2日開始絕食,到第四天被弄上「死人床」灌食。趙敏不肯張嘴, 被兩男兩女持擴宮器硬摁,又用抹布塞牙齒,使牙齒鬆動,導致灌食時門牙脫落,哽住了喉管,險些窒息。至今趙敏的門牙仍舊缺一顆,其他牙齒也整體鬆動,那顆被塞落的牙齒被她作為物證保留下來。

趙敏就她在「老虎凳」「死人床」上的遭遇向駐所檢察室提起了申訴,城郊檢察院姚科長組織了調查取證。他對LENS記者稱,強行灌食導致趙敏牙齒脫落的情節確實存在,趙敏腿上也確實有傷,勞教所上級機關應當認定並作出處理決定。由於灌食的目的是維持生命,並非故意打掉門牙,檢察機關也不好以虐待罪立案起訴。

對於勞教人員舉報的「老虎凳」「死人床」等刑具,姚科長說相隔時間長,這些東西沒有找到。監控錄像只有三天到一星期,看不到當時的情形。勞教人員的說法則是,勞教所藏起了這些東西。檢察院來取證時,要求提出舉報的勞教人員提供這些物證。肖溪則對LENS記者證實,「老虎凳」和「死人床」都是勞教所裡使用的器具,前者本是專用於特殊群體的,以後被用在普教身上。後者則是應付犯人絕食的裝置。

肖溪說,近幾年來,在「維穩」名義下大批上訪者被送進勞教所,勞教所的壓力空前增大,成為幹警和勞教人員衝突的主要原因,「他們不承認罪錯、不勞動,我們左右為難」。

在上訪人員看來,她們的處境相比起「普教」來還好一些,院方多少會有所顧忌。普教人員除了超時勞動、「卡齊」、抄作業之外,還要承受幹警和「四防」時常的體罰。在劉華和陸秀娟《上訪日記》中,有多處盜竊、賣淫、傳銷等勞教人員因為完不成任務或生活細故被毆打的情節,其中稱一個賣淫勞教人員王素芝被帶班人員按頭打成精神錯亂,盜竊勞教人員溫暖更是因勞動不合格而被打得臂青面黑。照料朱桂芹的普教人員林景雲也在撫順市148法律所的調查筆錄中作證,她本人挨過兩次打,「這裡的管教都狠」。

在女子勞教所警衛室的牆上,端端正正張貼著《司法部勞教局關於加強勞動教養警察文明執法的若干規定》,但教養人員看不到這一紙公文。

(本文全長近2萬字,完整版本參見2013年4月號《LENS視覺》雜誌)

名詞解釋

小號:懲戒室的俗稱。有多種形制,最窄的面積不到4平方米,稍大的約6平方米。沒有光線,日夜靠電燈照明。沒有窗戶,有一透氣窗。如果關上,呼吸會有窒息感。另外,由於不能自由上廁所,吃喝拉撒都要在這個空間中完成。

包夾:一種勞教所內特有的監護制度。對於被嚴管的勞教人員,管理者安排表現好的勞教人員全時段監視控制,一同起居、勞動、休息,控制其行為並匯報其表現。包夾者也會參與對被包夾者的體罰。

卡齊:勞教所裡的教育方式俗稱。全體學員每天下班後到教室,在小板凳上坐齊,背誦勞教人員行為準則。時間為一到二個鐘頭。有時關小號者會單獨被要求坐小板凳反覆背誦行為準則,直到無法支持。

大掛:使用手銬將人固定在床、牆壁、門等物體上,拉伸四肢,或者將身體懸掛起來,使當事人承受超越其生理極限的重力或者張力。

老虎凳:一種用於長時間限制體位、姿式的椅子,鐵製,有搭扣用於固定人的手腳,使其無法坐直亦非全然彎腰,長時間乘坐可造成肢體磨損傷害。

死人床:用於對絕食勞教人員灌食的專用床。鐵製,皮革面,兩側有多道搭扣和布索,可以從頭到腳控制人體,使其不能反抗。臀部有一方形鐵鑄口,為排泄孔。絕食者下身或全身衣服被脫,灌食與便溺均在床上,被縛時間從數小時至數日不等。

來源:Lens視覺雜誌 讀者推薦