【新唐人2013年4月8日讯】廉价劳作、体罚、蹲小号、被电击、上“大挂”、坐“老虎凳”、缚“死人床”……通过劳教人员讲述、相关物证、文字材料、诉讼文书和知情人士的叙述,此文试图还原一座女子劳教所内的真实生态,为时下的劳教制度破冰立此存照。

2013年2月初,一位新近解除劳动教养的女访民找到大连人王振,交给他一封用蝇头小字写在皱巴巴纸上的“呼吁书”。这是一封从劳教所发出的要求废除劳教公开信,签名者中包括王振的妻子刘玉玲。刘玉玲2012年8月被判劳教,眼下仍在辽宁马三家女子劳动教养所里羁押。

这位女访民告诉王振,“呼吁书”是她包在裹紧的小塑料卷内,藏在阴道里带出劳教所大门的。

这个情节,像是一年多前王桂兰经历的回放。

2011年9月,62岁的王桂兰走出了马三家女子劳教所的铁门。出门之前,她的身体经过了搜检,防止夹带违规物品。无人想到,王桂兰在阴道内藏匿了一卷同宿舍学员刘华写的《劳教日记》。 “过关”之后,她一身冷汗。

这份写于防雨绸上的日记字体密麻,依稀可辨以下几天的记载(括弧内为补正错讹):

2011年6月22日

因盗(入所)劳教学员温暖没完成定量产量,赵兰(注:从学员中选拔的带班人员)连续打温几天,脸头部柴块黑一块伤,晚上回号加班代活干(到)晚10点,罚坐(做)执(值)日打扫厕所,残酷折磨。6月22日割腕自杀未成。罚执(值)日,加期,晚加班(到)10点多。

2011年8月18日

学员张亚华(被)赵兰拉去车间后面仓库脚踢,张亚华阴部肿,无法便尿。

……

此前一年,马三家劳教人员陆秀娟用棉大衣空白商标布缝成的小本子上,如此记录自己“上大挂”的经历(这本日记被藏在挖空的肥皂中带出劳教所):

走到一个空屋里张拿出她早以(已)准备好的手铐,把我的右手铐在右边的两层床的顶干(杆)上,把我的左手铐在左边底层干(杆)下,把我的两只手 扣在两张床的中间,她用脚很(狠)踹床一下,把我坤(抻)在两张床的中间,当时我的双臂坤(抻)得特别疼,当时古(骨)头就像散了架子,坤(抻)我长达6 个多小时,从早8点多坤(抻)到下午2点多钟,我被坤(抻得)昏死过去,等我醒来时我的脑袋特别疼,麻木,嘴里都是药味……

从马三家女子劳教所里走出来的上访者们,对此都不陌生。劳教所里的经历,加添了她们自认为遭到的不公,从走出马三家大门的第一天起,就开始再次上访,并面临再次“入门”的风险,多数人不免“二进宫”。和那些秘密的证物一块带出来的,还有身体上难以褪去的印痕。

2013年2月的一天,北京南郊东高地的一处民宅里,几位从马三家走出的上访者们做了顿“团圆饭”。其中两名残疾人的枴杖倚在门边,在客厅和厨房之间,她们近90度地弓着肩背,一步一步挪动。门牙松动,桌上稍有嚼头的菜肴都剩下了。为遮丑染过的头发之下,所有人的发根都已花白。难得一聚的几位 “学友”背后,是望不到头的一长串名字:刘华、陆秀娟、朱桂芹、赵敏、王桂兰、梅秋玉、王玉萍、郝威、盖凤珍、李平、胡秀芬、曲华松,以及尚未走出劳教所 的刘玉玲……

直到2013年初,中央政法工作会议上传出消息,年内停止劳教制度,以及对上访者不再批准劳教,她们才看到了彻底走出马三家的希望。但马三家仍在接收劳教人员的事实,以及尚在劳教所中羁押的同伴的境遇,却使她们心有馀悸。

马三家女子劳教所,是辽宁全省女性教养人员集中羁押的地方。个中情形,远非“劳动教养”四字所能传达。

她们在高墙内的生活轨迹,借助记忆、身体创痕和以各种方式带出的物证,加上部分诉讼文书、律师笔录,以及知情者的证言,约略得以还原。

入院

2007年8月初,王玉萍在拘留所关押十天后被送进了劳教所,当时她患有子宫肌瘤,裤裆和留到腰际的头发都被出血浸透了。入所时要体检,王玉萍自述扶着墙勉强接了尿,医生眼皮不搭就说这是尿,“我说这是血啊不是尿,她就说‘扔了’!”

按照公安部1982年发布的《劳动教养试行办法》,严重病患或丧失劳动能力者,劳教院不能接收。锦州医学院附属一院在2007年3月出具的一份 诊断书显示,王玉萍身患重度贫血、子宫肌瘤,需要输血。但王玉萍仍旧被送进了马三家。入院之后,由于无钱,劳教院没有为其治病。十天中,下身流血不止的王玉萍被要求每天出工干活,给棉衣打包,一个心肠好的队长吩咐学员找来破棉花垫在她身下。一直等到丈夫卖了父母的房凑够了钱,王玉萍才被送进医院动手术。

朱桂芹是抚顺人,1998年曾患结核性脑膜炎,留下脑梗等后遗症。因为哥哥朱传清在劳教期间遭殴打造成重度脑外伤致残,朱桂芹多年上访,于2004年4月16日被押入马三家。入所时没有检查身体。

2003年6月底,抚顺市劳动能力鉴定委员会专家组曾对朱桂芹做出鉴定,认定她患部分丧失劳动能力一年。此时距这份鉴定表的时限还有两个月。但朱桂芹仍被分配到了劳教所二大队。当她提出“身体有病,有丧失劳动能力证明”,随即遭到了体罚。

身患疾病或者残疾之下“入院”的,还有盖凤珍、高凤兰和李平。三人都持有残联颁发的肢体残疾人证书。盖凤珍由于在看守所里绝食导致血红蛋白很低,高凤兰切除了半边肺叶,李平则因风湿性关节炎下肢麻木,但三人都未经过体检被送进了马三家。李平拿出残疾证,管教说“认公安不认残联”。

马三家劳教院内部人士肖溪(化名)称,按规定收的人必须身体健康。但近年来聋哑人也收(大多是参与盗窃),高血压到200多的也往里送,“我们压力很大。关键是维稳压力,公安机关非要往这里送”。在劳教人员的讲述中,甚至有公安局为了将有病的上访者成功送进劳教院而送钱的情节。

为了顺利送上访者入院,公安机关颇费心思。经过艰苦说服,绝食的盖凤珍在看守所的释放证明上签了字,但释放证明上随即被写上了“转教养”字样。进了劳教院之后,她才拿到了自己的拘留释放证。李平则是被告知到处理医疗事故的卫生局领取45万元赔偿,警察穿着便衣开普通小车直接拉到马三家劳教院。到了门口,李平得到了一张教养决定书。

现行劳教体制下,决定劳动教养的权力实际掌握在公安部门法制办,由司法部门管辖的劳教所只负责执行,并无动力细究其程序。刘玉玲于2012年8 月13日从国家信访局门口被大连市公安人员送往马三家,她收到的劳教决定书日期却是7月30日。一些传销者以及公安机关为完成指标“凑数”的,往往劳教决 定书也是事后补齐,甚至未加盖公章。在上访人员的解除劳教出院书上,绝大多数也没有编号。

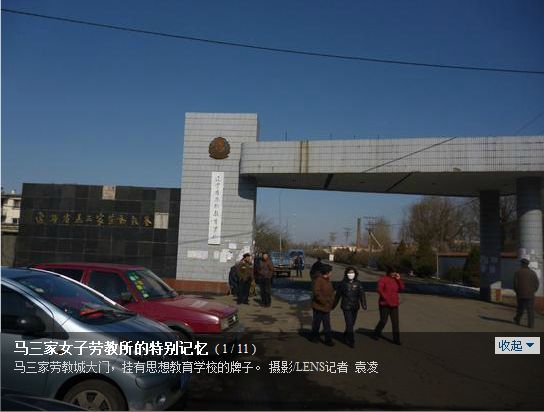

湖北女子梅秋玉“入院”的心情和别人有异。因早年婚姻破裂,梅秋玉远赴东北,却遭遇强制引产。2008年1月底,因为上访中小孩高烧无人理会,梅秋玉在国家信访局门口爬上一棵大树,随即被带回大连刑拘。5月15日,梅秋玉从大连看守所上着背铐,由四人押送到马三家。“别人到马三家都是哆嗦,我是噌一下跑进去了。”这是因为,在看守所里备受折磨的她,看到这里漂亮干净的楼房、大院里矗立的雷锋像,以及马三家镇路口国徽下“辽宁省思想教育学校”的招 牌,“以为进了那个大门我逃了一条活路”。梅秋玉说。

但闪闪发光的大铁门后面的经历,并不符合她的想像。

进门第一步是搜身。下岗女工李平被“四个吸毒的按地上,把头发先铰了。脱光衣服检查有没有凶器。简直蒙了,没见过这阵势”。李平不服,提出自己没有在劳教决定书上签字。“管教说,你进来就是罪犯,别管你是谁,公安局送来你就是罪犯,至于什么手续和我们没关系。”

大连人郝威以前是做美术的,由于一套未能按期交付的房产,她从雕塑家变成了劳教人员。入院之初,她保留着写诗的习惯,很快纸笔和书本被没收了。 她意识到这里需要的是服从和恐惧。“第一次看他们全副武装带上警棍的时候,我眼泪都下来了。身上背着警棍、报警器、手铐,我就想你是人民警察吗?这些女人 犯了多大的错啊?”

“劳教的对象变了。过去送来的真是狠角色,现在是弱势群体、上访的和搞传销的大学生,看上去可怜,有工作的弄成没工作了,有前途的在染缸里毁了,背上了不名誉的前科。”肖溪说。

劳教所的楼房是2000年新建的,看上去宽敞明亮。宿舍是架子床,每舍20人左右,比之以往的小平房、稻草土炕、烧苞米杆取暖,硬件大为改善。但宿舍里叠得方方正正的被缛,用于外界检查参观,晚上并不能打开来睡觉,被劳教人员们称作“假象被”。真正盖的被缛每天早上打包放在仓库,晚上取来。

肖溪介绍,劳教所供暖经费不足,冬天暖气不热。规定一个月洗一次澡,但安装的太阳能热水器只有夏天能提供热水浴,其他时间用冷水擦身,女学员大都患上了痛经。直到最近才给了女学员擦洗用的热水。

更成问题的是伙食和医疗。

公安部《劳动教养试行办法》和司法部条令规定,劳教人员的伙食和医疗由国家承担,劳动教养人员的口粮、副食品按照当地国营企业同工种定量标准供应。近年实行了经费人头包干制,要求劳教人员生活不得低于当地最低水准,辽宁省是每个劳教人员每月伙食费160元,这笔钱并不足以吃上过得去的伙食。

主食是两顿窝头一顿米饭,有一阶段有混合面的馒头。菜就是煮白菜萝卜。中午的米饭总是煮得不熟,剩下来掺上水,做第二天早上的稀饭,往往都没有 煮热,窝头也发凉。只有晚上的窝窝头和菜汤是热的,被称为“救命的一顿”。梅秋玉说,伙食牌子上写的标准是有荤腥,“实际什么也没有”,只有过年吃一顿小饺子,星期天有很小一片咸鱼。上访人员梅秋玉、陆秀娟、赵敏等人被编入“特管队”期间,伙食更差,九个人只有一小盆大头菜,主食只有窝头。由于维生素和盐分严重缺乏,几个人都患上了严重的灰指甲,向管教队长申请买咸菜,也没获允许。

2013年初,王振在探望妻子刘玉玲时得知,在订单空档期,她们的伙食减为一天两顿。

劳教人员家属送的钱由所里统一管理,每个劳教人员有一个户头,凭卡支取购买零食日用品。劳教所里开有小卖部,价格奇贵,一块劣质肥皂卖到5块钱,一个鸡蛋两块钱。近来在司法部一再严令下,在大楼底层开办了明码标价的平价商店,但据劳教人员说是摆货应付检查,真正卖货是在另外的小卖部,仍旧是价 格奇贵。一位业内人士对此的解释是,“这好比飞机场,顾客是特定的,东西的价格总要贵一些”。由于劳动量大,油水薄,明知价格贵,不少劳教人员也不得不购买补充营养,家中无人送钱的就只能硬熬了。

亲情餐也是高消费的一种。劳教条例规定,家人探望可以在食堂与劳教人员一同吃饭。相比起正规的接见,这种方式限制较少,因此家属和律师会见往往采取此种做法。但亲情餐的价格,却量少质次价高。贾凤芹回忆,每次丈夫和女儿探望她,点两三个菜就要花100多元。

看病是劳教人员的大宗支出。按照国务院规定,劳教人员的医药费由劳教院全部负担,但实际上,马三家劳教所里都是学员自己付费。陆秀娟保留的卫生所和劳教院医院药费单据显示,从100元一次的B超到2元钱的西药费,都要当场支付,还要收取10元一次的注射费等。此外,还有一张2008年11月26 日由管教队长陈秋梅草拟、陆秀娟签字的“一大队三分队陆秀娟欠药费”的欠条。在陆秀娟的劳教日记中,只有一次她从值班的一位周队长处得到了几片祛痛片。

卫生所和劳教院附属医院的设施简陋,碰到需要动手术或转院治疗的严重病情,劳教人员的负担更为沉重。马三家劳教院原副院长彭代铭介绍,遇到劳教人员重病,一般是办个院外就医,自己回家治了事。

这对于劳教人员已是一种幸运。李平入院之前是三级肢残人,患有风湿性关节炎,需要终身服药维持。由于在劳教所里没有条件就医,阻断了治疗,解教时她的残疾程度变成了二级,无法伸直肩背走路。刘玉玲2013年1月从劳教所带出的求救信中,提及了一个患有子宫肌瘤的劳教人员陈丽,肌瘤直径由入院时的 4釐米增长到10釐米,仍旧未能院外就医。

劳教条例规定孕妇不得劳教。刘玉玲自2012年8月进所之后,一直反映自己怀有身孕,腹部增大。在家人接见时拍的照片上,解开裤带的刘玉玲大腹便便。刘玉玲三次到马三家劳教院医院接受B超检查,皆被诊断为未怀孕。但刘玉玲自述婴儿胎动明显,日益接近预产期,强烈要求转院检查,却一直未得允许,至 今仍在劳教院羁押,上车间劳动和起居都要两个同伴扶持。

干活

王玉萍入院时赶上了订单高峰期。

她坐在染血的旧棉花上铰扣眼,“每天要做800条棉裤,还要打包。一天20个小时在车间”。王玉萍睡觉不脱衣服、不洗脸洗脚,“留着劲儿干活去”。

刘华的《劳教日记》记载,二大队三个分队,打包车间20人,裁剪车间16人,扎花车间50人,车间做服装50人。女所2010年做大衣16万件,裤子3万件,其他工作服2万件,广州石狮裤子订单5000条,一共22万件。

2011年2月23日至5月20日,女所劳教工厂做了3万件套装。6月1日至8月20日,为深圳杰尼丹服饰公司加工10万件羽绒服,包括从身高1.60米至1.90米各种款型。刘华的《上访日记》即取材于做内胆的防雨布下脚料。8月23日至年底共做套装4万件。

贾凤芹是凌源针织厂退休工人,2004年被劳教,她发现里面的工作强度远超针织厂。“最低10小时,一般12小时到14小时连轴转。”早上5点起床,排队出工,从6点半干到11点半,下午从12点半干到17点。如果遇上赶工期加班,就说不准了,据肖溪透露,时间可能会超过午夜12点直至一两点。司法部劳教局规定,劳教人员劳动每天不得超过六小时,因季节、工期等特殊原因加班需经劳动和教育部门审核,每天最多不超两小时。流水作业,手脚慢影响了下道工序,就面临罚款、体罚、加期。

车间任务量包干,当天必须赶出来。刘华干的是画线、铰线头的轻活,还要给领袖配号。“我一天要过手1800件到2000件。还要拿熨斗熨衣服,一天要熨3000件的衣服。”缝制成衣的人,任务量是320件。《上访日记》记载,2010年7月20日,刘华完成定量后,带班(从劳教人员中选拔的生产管理者)要求刘华再加50件案板工,刘找值班队长评理,被带班当着干警的面打伤,此后去大北监狱医院做了CT。梅秋玉由于引产后遗症身体不好,完不成分派的任务量,值班队长让她选择熬夜完成任务还是罚站。梅秋玉说选罚站,被队长推倒在地,用高跟鞋踩住小腿转了一圈,踩出一个洞,溃烂几个月才复原。至今,梅秋玉小腿上的疤痕清晰可见。

没有周六的学习或休息,常常也没有周日和节假日。陆秀娟印象最深的是,2005年三八妇女节,就要解教的她和同伴们上了一整天又加了一个通宵的班,后来她就在工位上迷糊了。干活干到迷糊是寻常现象。王桂兰本身是开成衣铺的,车间的活儿比较内行,动作比别人快,还能指导别人和修理机器。但是她年过六十,好几次干着就睡着在机台上了。王桂兰由于有技术,不会受到惩罚,但一般学员可能被带班的按在案板上,用一根铁板尺抽打头背。刘华称,一个叫王素芝的学员,因为做军大衣熨口袋不过关,被带班把脑袋按在案板上用拳头打,人被打傻了,来例假不知收拾顺腿流,后来被医院诊断为精神错乱。

为了保证干活时间,防止藉故怠工,车间的厕所也被锁起来,一天只准上三次,这成了劳教人员和带班、值班队长之间冲突的诱因之一。

生病不是免于劳动的理由。贾凤芹保留的劳教所卫生所注射通知单显示,她因为“昏迷待查”和“眩晕待查”输液,得到的优待不过是“照顾劳动不加班一天”,而非休息。

彭代铭回忆,“素质差一点的干警、带班,认为有人装病怠工,你说干不动活也拉过去,到现场待着。”

梅秋玉因为脚被踩伤无法出工,被人抬到车间去,在工位上坐不稳,跪在地上给军大衣画圈,以儆众人。带班的说为梅秋玉“针灸”,用缝纫机针扎她的手指头,后又换成手缝被服的大针,在肩背上乱扎,长期贫血的梅秋玉被扎伤都冒不出血来。

近年来上访人员增多,由于思想上认为自己没有犯错,她们进所之后往往拒绝劳动,也都为此遭到严厉惩罚。肖溪说,这成了近两年干警和劳教人员间最大的冲突。上访者朱桂芹身为残疾人,进所后一直拒绝劳动,结果遭到了长年蹲“小号”、上戒具等严厉惩罚。在女所里,她是少有的一直没有劳动过的人。

超强度劳动是马三家多年的传统。彭代铭回忆,作为分管教育的副院长,他和分管生产的副院长矛盾很大,他想保证教育时间,但课时都被干活挤占了。肖溪称,由于劳教人员干活时间长,干警也无比辛苦,加班加点盯着,“玩命干”。

马三家劳教院地处沈阳市西郊,根据《院志》记载,总面积近3万亩,在多个劳教所和监狱占地之外,还拥有1.5万多亩耕地。直到数年以前,这些耕地全部是由劳教犯耕种,栽种玉米、棉花。此外劳教人员更长年外出做劳务,挖沟修路。“在沈阳街头,那时看到一群群穿黄马甲干苦活的,就是劳教人员。”曾经在司法局处理涉及劳教工作的律师王力成说。女学员则主要做被服和手工艺品。劳教院拥有自己的被服厂、加工厂、机械化养猪场、烧结厂,还有服装公司。《上访日记》中提到的欣誉服装有限公司一分公司,业务联系地址就在马三家劳教院,员工人数标注为5人至10人,实际的工人主要是女所的劳教人员。

高峰时期,马三家的劳教人员超过5000人,无偿劳动产生出庞大的效益。彭代铭说,当时一年外出劳务的收入就过千万元,加上种地和工厂的收入,总产值一年近1亿元。

近年来,国家停止了劳教机构自筹一半经费的政策,保证了从干警到劳教人员的日常经费,干警由事业编制一律改为国家公务员,伙食费、医药费落实到学员个人。但“人头费”的保障,没有取消“劳动”的名义和消除创收动力,超强劳动并无改观。肖溪称,直到最近,废除劳教呼声高涨,上级部门加强了对超时劳动的监督,有时深夜抽查,劳教车间安装了摄像头,劳动时间才有所下降。但王振最近去探望刘玉玲,一天上工九个小时的情形并无改变。

创造了庞大产值的劳教人员,本身却没有劳动报酬,也缺乏劳保措施。彭代铭回忆,他在任时劳教人员干活没有任何报酬。近年来,劳教所开始给予学员一月10元的象征性补贴,这一区区之数仍常遭克扣。

彭代铭一直认为,劳教人员有别于罪犯,他们和普通劳动者一样有权利获得工资。国务院1982年发布的《劳动教养试行办法》规定,劳动教养管理所应当根据劳教人员从事的生产类型、技术高低和生产的数量、质量,发给适当工资。然而在现实中,这一规定形同虚文。上世纪50年代初创时,劳教院归属民政局管理,劳教人员曾经有过工资,但很快成了明日黄花。

相比于真正的罪犯,由于没有劳教法律条款,劳教人员在劳动安全、健康上更无保障。长年的重度劳动使劳教人员普遍患上了脊椎骨质增生和椎间盘突出等疾病,却无从医治。

早年马三家劳教院发生过烧结厂工人意外身亡的事故。彭代铭透露,当时如果在劳动中产生工伤,并不存在赔付,只是提前解除劳教作为交换。现在要解决类似问题,劳教人员作为劳动者的地位仍需明确。相形之下,《监狱法》则明文规定了罪犯劳动受劳动法保护,发生工伤参照国家劳动保险法规处理。

劳教产生的庞大效益,也引发了腐败效应。劳教生产车间的效益无需上缴财政或司法厅,劳教院自身即可支配,却没有财务公开制度。“几千亩地和厂房的租金、车间加工收入,干警没得到福利。” 肖溪说。

2004年,沈阳市城郊检察院办理了马三家劳教院曾洪光贪污案,判刑12年。更受劳教院干警关注的,则是检察院对时任劳教院长张某的立案调查,这起案件以后不了了之,张某调任司法厅某企业任职。网络上马三家劳教院干警的举报材料称,劳教院家属院“河畔人家”小区工程收取干警每平方米1000元的成本费用,决算成本费用为800元/平方米,差价达2300多万元,却未退还给干警。张某即因此事下台,却免予刑责。

“包夹”、“小号”、电棍

马三家女子劳教所分为三个大队,实行分级而非分类管理,对外虽然有强戒大队的名称,实际是和普通教养人员混合居住管理。上访人员在分级中属于“严管”,甫一入院即被安排“包夹”。

“包夹”是劳教系统的一个专用名词,意谓对于“严管”的重点人员,安排可靠的人员对其监视控制。“用两个表现好的负责看护,睡觉、吃饭、干活在一起。”彭代铭说。但实际上,包夹的人数有可能远远超过两名。梅秋玉有段时间由于身上藏有物证,被重点照顾,“在车间是七个人看我,回去吃饭是四个人,走道里是四个人”。

“包夹相当于承包式的,专门管你了,一举一动,上厕所,说的话都要向上汇报。有的罢工搞横幅啊就有四个包夹。包夹没什么好处,干也要干,不干也得干。那些普教不干就要加期,他们也是无奈。”刘华回忆说。

参与管理的劳教人员还有“坐班”和“四防”。

“坐班”协助室长管理22人的大宿舍,“坐班不干活、不进车间,就是打扫卫生,组织上厕所、洗脸,每个礼拜洗一次衣服都要管。”一个被教养人员说。

“四防”的含义则更为复杂,据彭代铭介绍,原意是防逃、防火、防自残、防事故。眼下“四防”成了无所不管的警察助理,也是被“严管”的劳教人员最畏忌的人。

“四防”管理的程序之一,是每天下班后的“卡齐”。

“卡齐”属于教育内容,但在劳教人员看来,它和教育搭不上边,只是一种变相体罚。

下午5点下班后到教室,“一人一个小塑料板凳,左左右右前前后后对得整整齐齐,有时候还背三十条。这个板凳要坐一个多小时,星期天也要坐。两个小时也正常”。郝威说。这足以使本已疲劳不堪的劳教人员难以忍受。“三十条”指劳教人员行为规范,也是日常教育的主要内容。

教育内容还有学习劳教各种相关法规等。据说因为劳教人员用学到的知识写举报信要求各种权利,后来改为学小学课本,一般是由得“红旗”的先进分子把课文抄在黑板上,其他人在下面抄写。上访人员往往拒绝抄写。

刘华回忆,2010年“七一”,劳教所曾经请中央党校教授前来讲课,她提问《宪法》上是否有劳教的规定,教授无法回答,被周围包夹人员摀住嘴不让讲话,此外也有人呼喊打倒腐败,讲课草草收场。

周六本来是规定的教育时间,但实际中所有的天数都是劳动日,因此教育只好安排在收工后的晚上,成为劳教人员的又一负担。陆秀娟说,有人为了减期,晚上加班回来,还要抄作业到半夜。由于上访人员拒绝抄写作业,每到考试的时间,劳教所不得不安排别人替她们答题交卷,以应付劳教局要求。

没有教育课时的问题,彭代铭在任时就很头痛。他曾经主编了全国劳教系统专门系列教材,还试验了“走读”的方式,建立了总数达一二百人的“试工大队”,对于表现好的被劳教人员,允许他们晚上回家与家人团聚;另一方面组织干部家访,了解该人员在家中和社区表现情况, “社会反响很好”。但这种费时费力的措施,以后并没有持续下去。

教育感化必须与惩戒手段结合。如果被关进惩戒室(“小号”),可能被要求整天“卡齐”,反覆背诵“三十条”,直到精神崩溃。

惩戒室是司法部有明文规定的惩戒措施。它的使用范围和关押日期,都有严格限制,惩戒不能超过十天。但现实中的使用方式,往往远越出条文边界。

女教所的“小号”不止一种。据劳教人员说,最狭小的惩戒室宽1米多,长2米,原来只用于特定类型人员,后来却使用在普教身上。2009年6月12日,陆秀娟因为同管教队长发生争执被关进了小号。小号在四楼,是大房间中的一个小空间,据劳教人员讲述,面积约4平方米,没有光线,昼夜点灯泡,门上只有一个小气窗。由于气窗被堵上,陆秀娟进去后感到窒息,一天中多次昏迷,不得不趴在地上,把鼻子凑到门缝上呼吸喘气。管教队长通过监控看到陆的情况,批准她到走廊上换气。陆秀娟在走廊里休克,两位干警赶来做按摩人工呼吸才缓过来。此后陆秀娟被挪到稍大一些的新建小号,面积约6平方米,与梅秋玉一同关押。这间小号很潮湿,两人在其中一共被关了四个多月,后来又被移往“特管队”(对外称直属队,关押上访人员)。小号的窒息休克经历,让陆秀娟从此患上了头痛和心脏病,多次去马三家医院做心电图,在她保留的收费单据中,有多次心电图的记录。

赵敏在2008年至2009年一年的劳教期间,曾经三次被关进小号。第一次时长13天,第二次15天,期间在小号里度过春节。第三次时长近五个月,从2009年2月26日一直关押到7月7日,后期被转至“特管队”。第一二次关押期间正值严冬,不给被缛,赵敏和衣睡在地板上。不让出外上厕所,只能使用便盆,吃喝拉撒都只能在狭小空间里完成,赵敏曾经绝食。肖溪对LENS记者证实了赵敏长期关小号的经历。

由于小号地面潮湿需长时间站立,赵敏的双膝盖后面起了大包。解除教养后沈阳第五人民医院的影像报告中写着双腿静脉曲张、双侧窝囊性回声,建议手术切除囊肿。2011年11月辽宁省司法厅劳教局对赵敏的申诉出具复查意见,提及医生称“常年站立,下肢活动少,引发症状”,但认为赵敏在劳教期间的经历不是致病病因。

盖凤珍自2009年2月25日到4月被关在小号,透气窗也被钉死了,换不过气。“躺在地上,地板上都是水,大便尿全在地板上拉。等到第三天,才给一个尿盆。”盖凤珍由于此前被上过“大挂”,晚上连水带血吐,第二天又吐血,“哗哗吐的全是黑血。吐了三回”。

朱桂芹是少见的长年被关押在小号的人。2005年3月17日,她进入劳教所,4月30日因为拒绝劳动被关进惩戒室。由于呼吸困难,朱桂芹和陆秀娟一样趴在地上,鼻子凑着门下方缝隙透气。没有被缛,直接睡在地板上,朱家人送来的海绵垫子被取走。

抚顺市法律援助中心2005年12月17日的一份调查笔录显示,当年8月受命护理关在特殊小号里的朱桂芹的劳教人员林景云作证,“护理三天期间,看到朱桂芹只穿着胸罩和裤头,睡在水泥地上,只有一个草垫子和一套被服,没有床。”朱桂芹还称,当年11月来暖气时,她小号里的暖气片被拆除。

由于不让出去上厕所,有段时间又连自己的脸盆也不让用,朱桂芹大便拉在地上,又被她糊到墙上,小便尿在娃哈哈瓶子里。以后当检察院接到家属报案前来查看,劳教所不得不专门洗刷了小号。

司法部《劳动教养管理工作执法细则》第45条明文规定,对被禁闭的劳动教养人员应当实行文明管理,应按规定标准供应饭菜和饮用开水,保持室内卫生,对疾病患者应及时给予治疗;被禁闭人室外活动每日不少于一小时。

在小号里,由于不肯顺从和拿脚踢门,朱桂芹遭到了多种惩罚,其中一种是将双手扣在小号门的铁栅上,连续13天。司法部劳教执法细则明文规定,对劳动教养人员使用戒具,只限于手铐。严禁使用背铐、手脚连铐和将人固定在物体上。2005年9月,朱桂芹家人报案,律师介入,检察院前来查证,当时朱桂芹的腿已经肿得快要齐腰,脚面肿胀2吋高。

辽宁省检察院监所处2008年4月8日出具的一份复查报告(办案人刘兵、李文渤)称,经城郊检察院调查证实,2005年4月30日至5月8日期间,管教副大队长王艳萍“经请示汇报,对朱桂芹关禁闭和使用戒具措施,开始将朱的双手用手铐铐在禁闭室的活动拉门上,后改为单手铐在拉门上。”5月27日,朱桂芹被关禁闭和使用手铐五天,“此间朱桂芹双手被铐在禁闭室的铁拉门上,睡觉时打开手铐。”但代理朱桂芹申诉案的律师调查笔录却显示,负责“包夹”朱桂芹的夏宗丽作证,5月8日以后,晚上朱桂芹同样被铐着站立,无法睡觉。

7月21日,因在王艳萍的办公室发生冲突,王让两名“四防”人员将朱桂芹摁在地上,用透明胶布将朱的嘴封住。该复查报告认定王艳萍有不按规定使用戒具的行为,但以“事出有因”为由不予立案,只是向司法厅劳教局发了检察建议。马三家劳教所(以后改称院)对朱桂芹姐姐朱贵芝的信访答覆意见亦承认,王艳萍“不按规定使用戒具,违反了规定”。

除了关小号和上手铐,检察院调查还认定,2005年5月8日,副大队长王艳萍等人在小号门口与朱桂芹发生冲突。王艳萍“一气之下打了朱桂芹两个耳光,经请示女所领导使用了电警棍”。

司法部《劳动教养管理工作执法细则》明文规定,使用警棍限于发生逃跑、骚乱和暴力袭警等情形。对老、弱、病、残以及未成年和女劳动教养人员,一般不得使用警棍。但朱桂芹遭到电击却并非只此一次。根据朱讲述,她在关入小号的当天已经遭到电棍捅面部、太阳穴。5月8日之后,朱再次遭到电击。直到9月29日,朱桂芝和律师一起会见朱桂芹,用手机拍下了朱桂芹的面部照片。这些照片显示,朱桂芹面部布满小红点和红斑,神情萎靡衰弱。一同前往会见的辽宁锁阳律师事务所张源律师称,“第一感是电棍捅的。”朱的手指上也有出血的伤痕。

张源和同事此后走访劳教人员进行了笔录取证,这些人先前都接受过城郊检察院的调查取证。曾被安排“包夹”朱桂芹的劳教人员李玉杰作证,队长王艳萍5月8日将朱桂芹双手铐在铁门上,用大号电棍捅朱桂芹的“脸、身上、脖子、脑袋,脸边一条条地都出血了”。电击时间“挺长,能有20分钟左右”,在场的李玉杰被吓坏了。打完之后,朱桂芹的双手仍被扣着,她正好来例假,只能由李玉杰帮忙料理。另一名“包夹”人员夏宗丽写材料证明,朱桂芹双手被向后铐在铁门上殴打,之后用两个钮子扣在铁门上,大小便由“包夹”人员轮流收拾。

另一份由抚顺市法律援助中心高洋律师取证的调查笔录显示,曾经护理朱桂芹的劳教人员丁英作证,她在6月16日前往接朱桂芹到一大队时,发现朱桂芹住的小号墙上有血迹。另外在给朱桂芹按摩头部时,发现朱的双太阳穴有瘢痕,她询问朱桂芝,朱回答是在二大队时被电棍打的。

朱桂芹不是唯一遭电棍欧打的人。上访人员曲华松2008年9月被送入马三家劳教一年,在所里被上铐电击,面部烧成红疙瘩,曲华松的亲属在接见时拍下了照片。直到今天,曲华松仍不愿让外人看到当时自己“被毁容”的惨相。电击给胡秀芬留下了至今手指尖、双腿麻木的症状。

劳教人员胡秀芬描述遭受电击的感受是“特别疼,浑身颤抖”,随即又摇头说“无法形容”。刘华也曾经被扒光衣服电击,甚至被电杵舌头。她描述说:“一凛一凛的,过电的时候心嘣嘣地跳。心不稳。电打在舌头上,跟针扎似的。站不稳,我也没硬撑。”

盖凤珍有次眼看要受电击,一个队长劝阻说“她心脏不好,上电棍会出人命”,才得以幸免。

“大挂”、“老虎凳”、“死人床”

小号、手铐、电棍是见于劳教规定的。此外马三家劳教所里尚有各种名目的发明。

“大挂”是手铐的延伸使用,但其复杂的程序和人体效果,已远远超出“将人固定在物体上”的字面意义。

根据劳教人员讲述,大挂有十字挂、斜挂、平铐几种方式。十字挂中又分为两脚悬空或落地。朱桂芹在小号里受到的,是最轻的平铐。

梅秋玉入院后不久提出要申请行政复议,被管教一再拖延过期,梅因哭喊而被上“大挂”:双臂被用手铐分开十字铐在两张床头,拉伸到臂长的极限,双脚用一块夹板固定住。管教再拿脚一踹床,“筋就一抽,感觉胸里面都碎了”。悬挂的时间不长,“因为我身体不好,一挂我没气了,又赶紧放下来,一直到晚上吃饭的时间才醒过来”。

盖凤珍在2009年6月2日被上“大挂”,“挂了一个半小时到两个小时的样子。嘴也歪了脖子也歪了,出的汗不像水,像一层胶黏在脸上。”

6月19日,盖凤珍因为不答应息访,又遭到了更厉害的“斜吊”和悬空十字吊。“一个手撑在上铺的栏杆,一个手扣在下铺的栏杆……斜吊完了给我十字吊,两个腿还悬空,只有脚尖能踮着一点地。”

赵敏称她被上“大挂”的时间达到连续28小时。“先是吐水,后吐血。地下全是血。”值班队长担心出事,将赵放下来,由于赵敏不肯承诺下车间劳动,不久又再次被挂。赵敏的大小便都拉在了裤子里。吊久了之后,双臂血液不通,这时会解开手铐,让其抡一会双臂继续吊。

肖溪就劳教所内“上大挂”解释,这并非合规的处罚,是个别干警的私自创意。“人体承受能力有限,到一定时间,使你屈服、服从。好比家长体罚孩子。这和干警的个人性格有关系,有人就认为她是管理者,就一定什么都对,对被劳教者没有一种理解。”

由于上“大挂”的地点并非是在生活区或有监控设施的惩戒室,而是一间库房,因此可以任意施行。

赵敏及其家人一再就其被虐待之事申诉。沈阳市城郊地区检察院驻所检察室暨控申科进行了调查取证,负责人姚科长承认存在类似情节。他对LENS记者解释,“因为她闹,给她控制住一个地方,达不到虐待的程度。针对管理需要采取措施。和故意虐待还是有区别,是违反行政纪律和违法犯罪的区别。”姚科长说,处理违纪是司法厅劳教机关的职责,检察院可以发检察建议处理,但由于劳教机关已经介入,因此没有必要。

赵敏称,从“大挂”上下来后,她被送上了“老虎凳”。据她描述,“老虎凳”的样子是一个铁凳子,铁板有10釐米厚,两边有搭扣将手扣住,脚也上锁,扣的高度使人无法伸直只能半弓着。一按机关,手脚就扣上了。搭扣都像手铐有伸缩功能,越动越紧。时间一久,粗糙的铁板会磨坏从尾椎到肩背的皮肤,手腕脚踝更会被铐齿啮伤。5月12日赵敏在“老虎凳”上坐到半夜,原有冠心病的赵敏心脏疼痛,满脸全是汗水,身上穿的棉裤内外湿透了。赵敏的双腿脚踝上,至今留有当年口齿留下的伤痕。

辽宁省司法厅劳教局在2011年给赵敏的答覆意见书中提到,赵敏申诉的“被关队长打后上大挂”和“被王艳萍等人拽坐老虎凳”问题,经劳教局组织复查,“未发现干警对赵敏采取过激行为、实施虐待和动用刑具证据”。针对赵敏提出的调阅事发时监控录像的要求,答覆称生活区内安装的监控设备硬盘容量有限,仅能保留一个月左右的录像资料,已无从提取。

“死人床”用于对绝食的劳教人员灌食和控制。根据劳教人员描述,“死人床”是一张皮革面的铁床,从床头到脚有多道铁质搭扣以及带索,可严密固定束缚绝食者全身。被缚者身体赤裸,下身臀部部位有一个大小便口,绝食者可被长期绑缚不下床不能活动,灌食和大小便都在床上解决。

朱桂芹于2005年9月27日至10月6日在“死人床”上被灌食十天。她自称,马三家女所劳教人员使用“死人床”被灌食是从她开始的。10月2日,朱桂芝在接见日前往探望,朱桂芹还被绑在“死人床”上无法会见,朱桂芝报案,110出警到现场。此后朱桂芝向检察院举报,10月18日沈阳市检察院人员介入,朱桂芹得以下床,并搬往条件稍好的房间。由于身体严重虚弱,朱桂芹此时需要吸氧维持生命。朱桂芝会见时拍下的照片显示,朱桂芹居住的房间里放有一个用床单蒙住一半的氧气瓶。

在电击、小号和“死人床”多种处罚之下,朱桂芹出现精神症状,被送入精神病院。在精神病院她接受了“比电棍还厉害”的电击治疗,此后又被送回劳教所。在张源提取的律师调查笔录中,多名证人证实朱桂芹在劳教所里精神已经很不正常,“白天黑夜喊叫‘我要回小号’”,被派去护理她的劳教人员丁英也“身体受到严重影响”,“睡眠不好、心脏不好”。

2007年3月16日朱桂芹三年劳教期满解教,因其在所内受伤致病,劳教所和抚顺当地派出所担心家属不肯接收,将其带至长春街道安居社区强行丢下。不通知其家属亦不告知社区工作人员,开车跑掉,导致精神不正常的朱桂芹打砸社区电脑和玻璃门窗。安居社区为这一事件出具的证明称,社区蒙受损失7000元,在没有交接手续的情况下,出于人道被迫于第二天出资将朱桂芹送至精神病院治疗。朱桂芹住院治疗七个月,2007年6月6日,抚顺市第五人民医院对朱做出“创伤后应急障碍”的诊断书。2010年,朱桂芝因替妹妹奔走上访,又被送进了马三家女子劳教所,羁押一年半。

盖凤珍回忆,她2008年4月16日至19日被束缚在死人床上,脖子、胸部、腰部、大腿、小腿、脚脖被捆绑七道布索。梅秋玉的记忆中索扣也是七道,她说,索扣是带弹簧的,能拉伸。由于大便口是方型的,边缘铁棱粗糙,会硌烂腰部和背部,导致阴道感染。朱桂芹曾在“死人床”上被缚了十天,上身衣服露到腰,下身裤子被剪破裸露到膝盖以下,双脚八字形扣住两边床脚,每隔24小时灌食或鼻饲一次。

灌食之时,使用妇产手术用的子宫口扩张器撑开绝食者嘴巴。灌食完毕后,扩张器仍然留在口腔里。经过灌食,盖凤珍的牙齿全部松动,龇牙咧嘴,并落下了胃出血的病症,以后在小号里吐血。有两个值班队长不忍目睹,说干不了灌食的事,要求改上白班。

赵敏由于要求看病被拒绝,2008年9月2日开始绝食,到第四天被弄上“死人床”灌食。赵敏不肯张嘴, 被两男两女持扩宫器硬摁,又用抹布塞牙齿,使牙齿松动,导致灌食时门牙脱落,哽住了喉管,险些窒息。至今赵敏的门牙仍旧缺一颗,其他牙齿也整体松动,那颗被塞落的牙齿被她作为物证保留下来。

赵敏就她在“老虎凳”“死人床”上的遭遇向驻所检察室提起了申诉,城郊检察院姚科长组织了调查取证。他对LENS记者称,强行灌食导致赵敏牙齿脱落的情节确实存在,赵敏腿上也确实有伤,劳教所上级机关应当认定并作出处理决定。由于灌食的目的是维持生命,并非故意打掉门牙,检察机关也不好以虐待罪立案起诉。

对于劳教人员举报的“老虎凳”“死人床”等刑具,姚科长说相隔时间长,这些东西没有找到。监控录像只有三天到一星期,看不到当时的情形。劳教人员的说法则是,劳教所藏起了这些东西。检察院来取证时,要求提出举报的劳教人员提供这些物证。肖溪则对LENS记者证实,“老虎凳”和“死人床”都是劳教所里使用的器具,前者本是专用于特殊群体的,以后被用在普教身上。后者则是应付犯人绝食的装置。

肖溪说,近几年来,在“维稳”名义下大批上访者被送进劳教所,劳教所的压力空前增大,成为干警和劳教人员冲突的主要原因,“他们不承认罪错、不劳动,我们左右为难”。

在上访人员看来,她们的处境相比起“普教”来还好一些,院方多少会有所顾忌。普教人员除了超时劳动、“卡齐”、抄作业之外,还要承受干警和“四防”时常的体罚。在刘华和陆秀娟《上访日记》中,有多处盗窃、卖淫、传销等劳教人员因为完不成任务或生活细故被殴打的情节,其中称一个卖淫劳教人员王素芝被带班人员按头打成精神错乱,盗窃劳教人员温暖更是因劳动不合格而被打得臂青面黑。照料朱桂芹的普教人员林景云也在抚顺市148法律所的调查笔录中作证,她本人挨过两次打,“这里的管教都狠”。

在女子劳教所警卫室的墙上,端端正正张贴着《司法部劳教局关于加强劳动教养警察文明执法的若干规定》,但教养人员看不到这一纸公文。

(本文全长近2万字,完整版本参见2013年4月号《LENS视觉》杂志)

名词解释

小号:惩戒室的俗称。有多种形制,最窄的面积不到4平方米,稍大的约6平方米。没有光线,日夜靠电灯照明。没有窗户,有一透气窗。如果关上,呼吸会有窒息感。另外,由于不能自由上厕所,吃喝拉撒都要在这个空间中完成。

包夹:一种劳教所内特有的监护制度。对于被严管的劳教人员,管理者安排表现好的劳教人员全时段监视控制,一同起居、劳动、休息,控制其行为并汇报其表现。包夹者也会参与对被包夹者的体罚。

卡齐:劳教所里的教育方式俗称。全体学员每天下班后到教室,在小板凳上坐齐,背诵劳教人员行为准则。时间为一到二个钟头。有时关小号者会单独被要求坐小板凳反覆背诵行为准则,直到无法支持。

大挂:使用手铐将人固定在床、墙壁、门等物体上,拉伸四肢,或者将身体悬挂起来,使当事人承受超越其生理极限的重力或者张力。

老虎凳:一种用于长时间限制体位、姿式的椅子,铁制,有搭扣用于固定人的手脚,使其无法坐直亦非全然弯腰,长时间乘坐可造成肢体磨损伤害。

死人床:用于对绝食劳教人员灌食的专用床。铁制,皮革面,两侧有多道搭扣和布索,可以从头到脚控制人体,使其不能反抗。臀部有一方形铁铸口,为排泄孔。绝食者下身或全身衣服被脱,灌食与便溺均在床上,被缚时间从数小时至数日不等。

来源:Lens视觉杂志 读者推荐

2013年2月初,一位新近解除劳动教养的女访民找到大连人王振,交给他一封用蝇头小字写在皱巴巴纸上的“呼吁书”。这是一封从劳教所发出的要求废除劳教公开信,签名者中包括王振的妻子刘玉玲。刘玉玲2012年8月被判劳教,眼下仍在辽宁马三家女子劳动教养所里羁押。

这位女访民告诉王振,“呼吁书”是她包在裹紧的小塑料卷内,藏在阴道里带出劳教所大门的。

这个情节,像是一年多前王桂兰经历的回放。

2011年9月,62岁的王桂兰走出了马三家女子劳教所的铁门。出门之前,她的身体经过了搜检,防止夹带违规物品。无人想到,王桂兰在阴道内藏匿了一卷同宿舍学员刘华写的《劳教日记》。 “过关”之后,她一身冷汗。

这份写于防雨绸上的日记字体密麻,依稀可辨以下几天的记载(括弧内为补正错讹):

2011年6月22日

因盗(入所)劳教学员温暖没完成定量产量,赵兰(注:从学员中选拔的带班人员)连续打温几天,脸头部柴块黑一块伤,晚上回号加班代活干(到)晚10点,罚坐(做)执(值)日打扫厕所,残酷折磨。6月22日割腕自杀未成。罚执(值)日,加期,晚加班(到)10点多。

2011年8月18日

学员张亚华(被)赵兰拉去车间后面仓库脚踢,张亚华阴部肿,无法便尿。

……

此前一年,马三家劳教人员陆秀娟用棉大衣空白商标布缝成的小本子上,如此记录自己“上大挂”的经历(这本日记被藏在挖空的肥皂中带出劳教所):

走到一个空屋里张拿出她早以(已)准备好的手铐,把我的右手铐在右边的两层床的顶干(杆)上,把我的左手铐在左边底层干(杆)下,把我的两只手 扣在两张床的中间,她用脚很(狠)踹床一下,把我坤(抻)在两张床的中间,当时我的双臂坤(抻)得特别疼,当时古(骨)头就像散了架子,坤(抻)我长达6 个多小时,从早8点多坤(抻)到下午2点多钟,我被坤(抻得)昏死过去,等我醒来时我的脑袋特别疼,麻木,嘴里都是药味……

从马三家女子劳教所里走出来的上访者们,对此都不陌生。劳教所里的经历,加添了她们自认为遭到的不公,从走出马三家大门的第一天起,就开始再次上访,并面临再次“入门”的风险,多数人不免“二进宫”。和那些秘密的证物一块带出来的,还有身体上难以褪去的印痕。

2013年2月的一天,北京南郊东高地的一处民宅里,几位从马三家走出的上访者们做了顿“团圆饭”。其中两名残疾人的枴杖倚在门边,在客厅和厨房之间,她们近90度地弓着肩背,一步一步挪动。门牙松动,桌上稍有嚼头的菜肴都剩下了。为遮丑染过的头发之下,所有人的发根都已花白。难得一聚的几位 “学友”背后,是望不到头的一长串名字:刘华、陆秀娟、朱桂芹、赵敏、王桂兰、梅秋玉、王玉萍、郝威、盖凤珍、李平、胡秀芬、曲华松,以及尚未走出劳教所 的刘玉玲……

直到2013年初,中央政法工作会议上传出消息,年内停止劳教制度,以及对上访者不再批准劳教,她们才看到了彻底走出马三家的希望。但马三家仍在接收劳教人员的事实,以及尚在劳教所中羁押的同伴的境遇,却使她们心有馀悸。

马三家女子劳教所,是辽宁全省女性教养人员集中羁押的地方。个中情形,远非“劳动教养”四字所能传达。

她们在高墙内的生活轨迹,借助记忆、身体创痕和以各种方式带出的物证,加上部分诉讼文书、律师笔录,以及知情者的证言,约略得以还原。

入院

2007年8月初,王玉萍在拘留所关押十天后被送进了劳教所,当时她患有子宫肌瘤,裤裆和留到腰际的头发都被出血浸透了。入所时要体检,王玉萍自述扶着墙勉强接了尿,医生眼皮不搭就说这是尿,“我说这是血啊不是尿,她就说‘扔了’!”

按照公安部1982年发布的《劳动教养试行办法》,严重病患或丧失劳动能力者,劳教院不能接收。锦州医学院附属一院在2007年3月出具的一份 诊断书显示,王玉萍身患重度贫血、子宫肌瘤,需要输血。但王玉萍仍旧被送进了马三家。入院之后,由于无钱,劳教院没有为其治病。十天中,下身流血不止的王玉萍被要求每天出工干活,给棉衣打包,一个心肠好的队长吩咐学员找来破棉花垫在她身下。一直等到丈夫卖了父母的房凑够了钱,王玉萍才被送进医院动手术。

朱桂芹是抚顺人,1998年曾患结核性脑膜炎,留下脑梗等后遗症。因为哥哥朱传清在劳教期间遭殴打造成重度脑外伤致残,朱桂芹多年上访,于2004年4月16日被押入马三家。入所时没有检查身体。

2003年6月底,抚顺市劳动能力鉴定委员会专家组曾对朱桂芹做出鉴定,认定她患部分丧失劳动能力一年。此时距这份鉴定表的时限还有两个月。但朱桂芹仍被分配到了劳教所二大队。当她提出“身体有病,有丧失劳动能力证明”,随即遭到了体罚。

身患疾病或者残疾之下“入院”的,还有盖凤珍、高凤兰和李平。三人都持有残联颁发的肢体残疾人证书。盖凤珍由于在看守所里绝食导致血红蛋白很低,高凤兰切除了半边肺叶,李平则因风湿性关节炎下肢麻木,但三人都未经过体检被送进了马三家。李平拿出残疾证,管教说“认公安不认残联”。

马三家劳教院内部人士肖溪(化名)称,按规定收的人必须身体健康。但近年来聋哑人也收(大多是参与盗窃),高血压到200多的也往里送,“我们压力很大。关键是维稳压力,公安机关非要往这里送”。在劳教人员的讲述中,甚至有公安局为了将有病的上访者成功送进劳教院而送钱的情节。

为了顺利送上访者入院,公安机关颇费心思。经过艰苦说服,绝食的盖凤珍在看守所的释放证明上签了字,但释放证明上随即被写上了“转教养”字样。进了劳教院之后,她才拿到了自己的拘留释放证。李平则是被告知到处理医疗事故的卫生局领取45万元赔偿,警察穿着便衣开普通小车直接拉到马三家劳教院。到了门口,李平得到了一张教养决定书。

现行劳教体制下,决定劳动教养的权力实际掌握在公安部门法制办,由司法部门管辖的劳教所只负责执行,并无动力细究其程序。刘玉玲于2012年8 月13日从国家信访局门口被大连市公安人员送往马三家,她收到的劳教决定书日期却是7月30日。一些传销者以及公安机关为完成指标“凑数”的,往往劳教决 定书也是事后补齐,甚至未加盖公章。在上访人员的解除劳教出院书上,绝大多数也没有编号。

湖北女子梅秋玉“入院”的心情和别人有异。因早年婚姻破裂,梅秋玉远赴东北,却遭遇强制引产。2008年1月底,因为上访中小孩高烧无人理会,梅秋玉在国家信访局门口爬上一棵大树,随即被带回大连刑拘。5月15日,梅秋玉从大连看守所上着背铐,由四人押送到马三家。“别人到马三家都是哆嗦,我是噌一下跑进去了。”这是因为,在看守所里备受折磨的她,看到这里漂亮干净的楼房、大院里矗立的雷锋像,以及马三家镇路口国徽下“辽宁省思想教育学校”的招 牌,“以为进了那个大门我逃了一条活路”。梅秋玉说。

但闪闪发光的大铁门后面的经历,并不符合她的想像。

进门第一步是搜身。下岗女工李平被“四个吸毒的按地上,把头发先铰了。脱光衣服检查有没有凶器。简直蒙了,没见过这阵势”。李平不服,提出自己没有在劳教决定书上签字。“管教说,你进来就是罪犯,别管你是谁,公安局送来你就是罪犯,至于什么手续和我们没关系。”

大连人郝威以前是做美术的,由于一套未能按期交付的房产,她从雕塑家变成了劳教人员。入院之初,她保留着写诗的习惯,很快纸笔和书本被没收了。 她意识到这里需要的是服从和恐惧。“第一次看他们全副武装带上警棍的时候,我眼泪都下来了。身上背着警棍、报警器、手铐,我就想你是人民警察吗?这些女人 犯了多大的错啊?”

“劳教的对象变了。过去送来的真是狠角色,现在是弱势群体、上访的和搞传销的大学生,看上去可怜,有工作的弄成没工作了,有前途的在染缸里毁了,背上了不名誉的前科。”肖溪说。

劳教所的楼房是2000年新建的,看上去宽敞明亮。宿舍是架子床,每舍20人左右,比之以往的小平房、稻草土炕、烧苞米杆取暖,硬件大为改善。但宿舍里叠得方方正正的被缛,用于外界检查参观,晚上并不能打开来睡觉,被劳教人员们称作“假象被”。真正盖的被缛每天早上打包放在仓库,晚上取来。

肖溪介绍,劳教所供暖经费不足,冬天暖气不热。规定一个月洗一次澡,但安装的太阳能热水器只有夏天能提供热水浴,其他时间用冷水擦身,女学员大都患上了痛经。直到最近才给了女学员擦洗用的热水。

更成问题的是伙食和医疗。

公安部《劳动教养试行办法》和司法部条令规定,劳教人员的伙食和医疗由国家承担,劳动教养人员的口粮、副食品按照当地国营企业同工种定量标准供应。近年实行了经费人头包干制,要求劳教人员生活不得低于当地最低水准,辽宁省是每个劳教人员每月伙食费160元,这笔钱并不足以吃上过得去的伙食。

主食是两顿窝头一顿米饭,有一阶段有混合面的馒头。菜就是煮白菜萝卜。中午的米饭总是煮得不熟,剩下来掺上水,做第二天早上的稀饭,往往都没有 煮热,窝头也发凉。只有晚上的窝窝头和菜汤是热的,被称为“救命的一顿”。梅秋玉说,伙食牌子上写的标准是有荤腥,“实际什么也没有”,只有过年吃一顿小饺子,星期天有很小一片咸鱼。上访人员梅秋玉、陆秀娟、赵敏等人被编入“特管队”期间,伙食更差,九个人只有一小盆大头菜,主食只有窝头。由于维生素和盐分严重缺乏,几个人都患上了严重的灰指甲,向管教队长申请买咸菜,也没获允许。

2013年初,王振在探望妻子刘玉玲时得知,在订单空档期,她们的伙食减为一天两顿。

劳教人员家属送的钱由所里统一管理,每个劳教人员有一个户头,凭卡支取购买零食日用品。劳教所里开有小卖部,价格奇贵,一块劣质肥皂卖到5块钱,一个鸡蛋两块钱。近来在司法部一再严令下,在大楼底层开办了明码标价的平价商店,但据劳教人员说是摆货应付检查,真正卖货是在另外的小卖部,仍旧是价 格奇贵。一位业内人士对此的解释是,“这好比飞机场,顾客是特定的,东西的价格总要贵一些”。由于劳动量大,油水薄,明知价格贵,不少劳教人员也不得不购买补充营养,家中无人送钱的就只能硬熬了。

亲情餐也是高消费的一种。劳教条例规定,家人探望可以在食堂与劳教人员一同吃饭。相比起正规的接见,这种方式限制较少,因此家属和律师会见往往采取此种做法。但亲情餐的价格,却量少质次价高。贾凤芹回忆,每次丈夫和女儿探望她,点两三个菜就要花100多元。

看病是劳教人员的大宗支出。按照国务院规定,劳教人员的医药费由劳教院全部负担,但实际上,马三家劳教所里都是学员自己付费。陆秀娟保留的卫生所和劳教院医院药费单据显示,从100元一次的B超到2元钱的西药费,都要当场支付,还要收取10元一次的注射费等。此外,还有一张2008年11月26 日由管教队长陈秋梅草拟、陆秀娟签字的“一大队三分队陆秀娟欠药费”的欠条。在陆秀娟的劳教日记中,只有一次她从值班的一位周队长处得到了几片祛痛片。

卫生所和劳教院附属医院的设施简陋,碰到需要动手术或转院治疗的严重病情,劳教人员的负担更为沉重。马三家劳教院原副院长彭代铭介绍,遇到劳教人员重病,一般是办个院外就医,自己回家治了事。

这对于劳教人员已是一种幸运。李平入院之前是三级肢残人,患有风湿性关节炎,需要终身服药维持。由于在劳教所里没有条件就医,阻断了治疗,解教时她的残疾程度变成了二级,无法伸直肩背走路。刘玉玲2013年1月从劳教所带出的求救信中,提及了一个患有子宫肌瘤的劳教人员陈丽,肌瘤直径由入院时的 4釐米增长到10釐米,仍旧未能院外就医。

劳教条例规定孕妇不得劳教。刘玉玲自2012年8月进所之后,一直反映自己怀有身孕,腹部增大。在家人接见时拍的照片上,解开裤带的刘玉玲大腹便便。刘玉玲三次到马三家劳教院医院接受B超检查,皆被诊断为未怀孕。但刘玉玲自述婴儿胎动明显,日益接近预产期,强烈要求转院检查,却一直未得允许,至 今仍在劳教院羁押,上车间劳动和起居都要两个同伴扶持。

干活

王玉萍入院时赶上了订单高峰期。

她坐在染血的旧棉花上铰扣眼,“每天要做800条棉裤,还要打包。一天20个小时在车间”。王玉萍睡觉不脱衣服、不洗脸洗脚,“留着劲儿干活去”。

刘华的《劳教日记》记载,二大队三个分队,打包车间20人,裁剪车间16人,扎花车间50人,车间做服装50人。女所2010年做大衣16万件,裤子3万件,其他工作服2万件,广州石狮裤子订单5000条,一共22万件。

2011年2月23日至5月20日,女所劳教工厂做了3万件套装。6月1日至8月20日,为深圳杰尼丹服饰公司加工10万件羽绒服,包括从身高1.60米至1.90米各种款型。刘华的《上访日记》即取材于做内胆的防雨布下脚料。8月23日至年底共做套装4万件。

贾凤芹是凌源针织厂退休工人,2004年被劳教,她发现里面的工作强度远超针织厂。“最低10小时,一般12小时到14小时连轴转。”早上5点起床,排队出工,从6点半干到11点半,下午从12点半干到17点。如果遇上赶工期加班,就说不准了,据肖溪透露,时间可能会超过午夜12点直至一两点。司法部劳教局规定,劳教人员劳动每天不得超过六小时,因季节、工期等特殊原因加班需经劳动和教育部门审核,每天最多不超两小时。流水作业,手脚慢影响了下道工序,就面临罚款、体罚、加期。

车间任务量包干,当天必须赶出来。刘华干的是画线、铰线头的轻活,还要给领袖配号。“我一天要过手1800件到2000件。还要拿熨斗熨衣服,一天要熨3000件的衣服。”缝制成衣的人,任务量是320件。《上访日记》记载,2010年7月20日,刘华完成定量后,带班(从劳教人员中选拔的生产管理者)要求刘华再加50件案板工,刘找值班队长评理,被带班当着干警的面打伤,此后去大北监狱医院做了CT。梅秋玉由于引产后遗症身体不好,完不成分派的任务量,值班队长让她选择熬夜完成任务还是罚站。梅秋玉说选罚站,被队长推倒在地,用高跟鞋踩住小腿转了一圈,踩出一个洞,溃烂几个月才复原。至今,梅秋玉小腿上的疤痕清晰可见。

没有周六的学习或休息,常常也没有周日和节假日。陆秀娟印象最深的是,2005年三八妇女节,就要解教的她和同伴们上了一整天又加了一个通宵的班,后来她就在工位上迷糊了。干活干到迷糊是寻常现象。王桂兰本身是开成衣铺的,车间的活儿比较内行,动作比别人快,还能指导别人和修理机器。但是她年过六十,好几次干着就睡着在机台上了。王桂兰由于有技术,不会受到惩罚,但一般学员可能被带班的按在案板上,用一根铁板尺抽打头背。刘华称,一个叫王素芝的学员,因为做军大衣熨口袋不过关,被带班把脑袋按在案板上用拳头打,人被打傻了,来例假不知收拾顺腿流,后来被医院诊断为精神错乱。

为了保证干活时间,防止藉故怠工,车间的厕所也被锁起来,一天只准上三次,这成了劳教人员和带班、值班队长之间冲突的诱因之一。

生病不是免于劳动的理由。贾凤芹保留的劳教所卫生所注射通知单显示,她因为“昏迷待查”和“眩晕待查”输液,得到的优待不过是“照顾劳动不加班一天”,而非休息。

彭代铭回忆,“素质差一点的干警、带班,认为有人装病怠工,你说干不动活也拉过去,到现场待着。”

梅秋玉因为脚被踩伤无法出工,被人抬到车间去,在工位上坐不稳,跪在地上给军大衣画圈,以儆众人。带班的说为梅秋玉“针灸”,用缝纫机针扎她的手指头,后又换成手缝被服的大针,在肩背上乱扎,长期贫血的梅秋玉被扎伤都冒不出血来。

近年来上访人员增多,由于思想上认为自己没有犯错,她们进所之后往往拒绝劳动,也都为此遭到严厉惩罚。肖溪说,这成了近两年干警和劳教人员间最大的冲突。上访者朱桂芹身为残疾人,进所后一直拒绝劳动,结果遭到了长年蹲“小号”、上戒具等严厉惩罚。在女所里,她是少有的一直没有劳动过的人。

超强度劳动是马三家多年的传统。彭代铭回忆,作为分管教育的副院长,他和分管生产的副院长矛盾很大,他想保证教育时间,但课时都被干活挤占了。肖溪称,由于劳教人员干活时间长,干警也无比辛苦,加班加点盯着,“玩命干”。

马三家劳教院地处沈阳市西郊,根据《院志》记载,总面积近3万亩,在多个劳教所和监狱占地之外,还拥有1.5万多亩耕地。直到数年以前,这些耕地全部是由劳教犯耕种,栽种玉米、棉花。此外劳教人员更长年外出做劳务,挖沟修路。“在沈阳街头,那时看到一群群穿黄马甲干苦活的,就是劳教人员。”曾经在司法局处理涉及劳教工作的律师王力成说。女学员则主要做被服和手工艺品。劳教院拥有自己的被服厂、加工厂、机械化养猪场、烧结厂,还有服装公司。《上访日记》中提到的欣誉服装有限公司一分公司,业务联系地址就在马三家劳教院,员工人数标注为5人至10人,实际的工人主要是女所的劳教人员。

高峰时期,马三家的劳教人员超过5000人,无偿劳动产生出庞大的效益。彭代铭说,当时一年外出劳务的收入就过千万元,加上种地和工厂的收入,总产值一年近1亿元。

近年来,国家停止了劳教机构自筹一半经费的政策,保证了从干警到劳教人员的日常经费,干警由事业编制一律改为国家公务员,伙食费、医药费落实到学员个人。但“人头费”的保障,没有取消“劳动”的名义和消除创收动力,超强劳动并无改观。肖溪称,直到最近,废除劳教呼声高涨,上级部门加强了对超时劳动的监督,有时深夜抽查,劳教车间安装了摄像头,劳动时间才有所下降。但王振最近去探望刘玉玲,一天上工九个小时的情形并无改变。

创造了庞大产值的劳教人员,本身却没有劳动报酬,也缺乏劳保措施。彭代铭回忆,他在任时劳教人员干活没有任何报酬。近年来,劳教所开始给予学员一月10元的象征性补贴,这一区区之数仍常遭克扣。

彭代铭一直认为,劳教人员有别于罪犯,他们和普通劳动者一样有权利获得工资。国务院1982年发布的《劳动教养试行办法》规定,劳动教养管理所应当根据劳教人员从事的生产类型、技术高低和生产的数量、质量,发给适当工资。然而在现实中,这一规定形同虚文。上世纪50年代初创时,劳教院归属民政局管理,劳教人员曾经有过工资,但很快成了明日黄花。

相比于真正的罪犯,由于没有劳教法律条款,劳教人员在劳动安全、健康上更无保障。长年的重度劳动使劳教人员普遍患上了脊椎骨质增生和椎间盘突出等疾病,却无从医治。

早年马三家劳教院发生过烧结厂工人意外身亡的事故。彭代铭透露,当时如果在劳动中产生工伤,并不存在赔付,只是提前解除劳教作为交换。现在要解决类似问题,劳教人员作为劳动者的地位仍需明确。相形之下,《监狱法》则明文规定了罪犯劳动受劳动法保护,发生工伤参照国家劳动保险法规处理。

劳教产生的庞大效益,也引发了腐败效应。劳教生产车间的效益无需上缴财政或司法厅,劳教院自身即可支配,却没有财务公开制度。“几千亩地和厂房的租金、车间加工收入,干警没得到福利。” 肖溪说。

2004年,沈阳市城郊检察院办理了马三家劳教院曾洪光贪污案,判刑12年。更受劳教院干警关注的,则是检察院对时任劳教院长张某的立案调查,这起案件以后不了了之,张某调任司法厅某企业任职。网络上马三家劳教院干警的举报材料称,劳教院家属院“河畔人家”小区工程收取干警每平方米1000元的成本费用,决算成本费用为800元/平方米,差价达2300多万元,却未退还给干警。张某即因此事下台,却免予刑责。

“包夹”、“小号”、电棍

马三家女子劳教所分为三个大队,实行分级而非分类管理,对外虽然有强戒大队的名称,实际是和普通教养人员混合居住管理。上访人员在分级中属于“严管”,甫一入院即被安排“包夹”。

“包夹”是劳教系统的一个专用名词,意谓对于“严管”的重点人员,安排可靠的人员对其监视控制。“用两个表现好的负责看护,睡觉、吃饭、干活在一起。”彭代铭说。但实际上,包夹的人数有可能远远超过两名。梅秋玉有段时间由于身上藏有物证,被重点照顾,“在车间是七个人看我,回去吃饭是四个人,走道里是四个人”。

“包夹相当于承包式的,专门管你了,一举一动,上厕所,说的话都要向上汇报。有的罢工搞横幅啊就有四个包夹。包夹没什么好处,干也要干,不干也得干。那些普教不干就要加期,他们也是无奈。”刘华回忆说。

参与管理的劳教人员还有“坐班”和“四防”。

“坐班”协助室长管理22人的大宿舍,“坐班不干活、不进车间,就是打扫卫生,组织上厕所、洗脸,每个礼拜洗一次衣服都要管。”一个被教养人员说。

“四防”的含义则更为复杂,据彭代铭介绍,原意是防逃、防火、防自残、防事故。眼下“四防”成了无所不管的警察助理,也是被“严管”的劳教人员最畏忌的人。

“四防”管理的程序之一,是每天下班后的“卡齐”。

“卡齐”属于教育内容,但在劳教人员看来,它和教育搭不上边,只是一种变相体罚。

下午5点下班后到教室,“一人一个小塑料板凳,左左右右前前后后对得整整齐齐,有时候还背三十条。这个板凳要坐一个多小时,星期天也要坐。两个小时也正常”。郝威说。这足以使本已疲劳不堪的劳教人员难以忍受。“三十条”指劳教人员行为规范,也是日常教育的主要内容。

教育内容还有学习劳教各种相关法规等。据说因为劳教人员用学到的知识写举报信要求各种权利,后来改为学小学课本,一般是由得“红旗”的先进分子把课文抄在黑板上,其他人在下面抄写。上访人员往往拒绝抄写。

刘华回忆,2010年“七一”,劳教所曾经请中央党校教授前来讲课,她提问《宪法》上是否有劳教的规定,教授无法回答,被周围包夹人员摀住嘴不让讲话,此外也有人呼喊打倒腐败,讲课草草收场。

周六本来是规定的教育时间,但实际中所有的天数都是劳动日,因此教育只好安排在收工后的晚上,成为劳教人员的又一负担。陆秀娟说,有人为了减期,晚上加班回来,还要抄作业到半夜。由于上访人员拒绝抄写作业,每到考试的时间,劳教所不得不安排别人替她们答题交卷,以应付劳教局要求。

没有教育课时的问题,彭代铭在任时就很头痛。他曾经主编了全国劳教系统专门系列教材,还试验了“走读”的方式,建立了总数达一二百人的“试工大队”,对于表现好的被劳教人员,允许他们晚上回家与家人团聚;另一方面组织干部家访,了解该人员在家中和社区表现情况, “社会反响很好”。但这种费时费力的措施,以后并没有持续下去。

教育感化必须与惩戒手段结合。如果被关进惩戒室(“小号”),可能被要求整天“卡齐”,反覆背诵“三十条”,直到精神崩溃。

惩戒室是司法部有明文规定的惩戒措施。它的使用范围和关押日期,都有严格限制,惩戒不能超过十天。但现实中的使用方式,往往远越出条文边界。

女教所的“小号”不止一种。据劳教人员说,最狭小的惩戒室宽1米多,长2米,原来只用于特定类型人员,后来却使用在普教身上。2009年6月12日,陆秀娟因为同管教队长发生争执被关进了小号。小号在四楼,是大房间中的一个小空间,据劳教人员讲述,面积约4平方米,没有光线,昼夜点灯泡,门上只有一个小气窗。由于气窗被堵上,陆秀娟进去后感到窒息,一天中多次昏迷,不得不趴在地上,把鼻子凑到门缝上呼吸喘气。管教队长通过监控看到陆的情况,批准她到走廊上换气。陆秀娟在走廊里休克,两位干警赶来做按摩人工呼吸才缓过来。此后陆秀娟被挪到稍大一些的新建小号,面积约6平方米,与梅秋玉一同关押。这间小号很潮湿,两人在其中一共被关了四个多月,后来又被移往“特管队”(对外称直属队,关押上访人员)。小号的窒息休克经历,让陆秀娟从此患上了头痛和心脏病,多次去马三家医院做心电图,在她保留的收费单据中,有多次心电图的记录。

赵敏在2008年至2009年一年的劳教期间,曾经三次被关进小号。第一次时长13天,第二次15天,期间在小号里度过春节。第三次时长近五个月,从2009年2月26日一直关押到7月7日,后期被转至“特管队”。第一二次关押期间正值严冬,不给被缛,赵敏和衣睡在地板上。不让出外上厕所,只能使用便盆,吃喝拉撒都只能在狭小空间里完成,赵敏曾经绝食。肖溪对LENS记者证实了赵敏长期关小号的经历。

由于小号地面潮湿需长时间站立,赵敏的双膝盖后面起了大包。解除教养后沈阳第五人民医院的影像报告中写着双腿静脉曲张、双侧窝囊性回声,建议手术切除囊肿。2011年11月辽宁省司法厅劳教局对赵敏的申诉出具复查意见,提及医生称“常年站立,下肢活动少,引发症状”,但认为赵敏在劳教期间的经历不是致病病因。

盖凤珍自2009年2月25日到4月被关在小号,透气窗也被钉死了,换不过气。“躺在地上,地板上都是水,大便尿全在地板上拉。等到第三天,才给一个尿盆。”盖凤珍由于此前被上过“大挂”,晚上连水带血吐,第二天又吐血,“哗哗吐的全是黑血。吐了三回”。

朱桂芹是少见的长年被关押在小号的人。2005年3月17日,她进入劳教所,4月30日因为拒绝劳动被关进惩戒室。由于呼吸困难,朱桂芹和陆秀娟一样趴在地上,鼻子凑着门下方缝隙透气。没有被缛,直接睡在地板上,朱家人送来的海绵垫子被取走。

抚顺市法律援助中心2005年12月17日的一份调查笔录显示,当年8月受命护理关在特殊小号里的朱桂芹的劳教人员林景云作证,“护理三天期间,看到朱桂芹只穿着胸罩和裤头,睡在水泥地上,只有一个草垫子和一套被服,没有床。”朱桂芹还称,当年11月来暖气时,她小号里的暖气片被拆除。

由于不让出去上厕所,有段时间又连自己的脸盆也不让用,朱桂芹大便拉在地上,又被她糊到墙上,小便尿在娃哈哈瓶子里。以后当检察院接到家属报案前来查看,劳教所不得不专门洗刷了小号。

司法部《劳动教养管理工作执法细则》第45条明文规定,对被禁闭的劳动教养人员应当实行文明管理,应按规定标准供应饭菜和饮用开水,保持室内卫生,对疾病患者应及时给予治疗;被禁闭人室外活动每日不少于一小时。

在小号里,由于不肯顺从和拿脚踢门,朱桂芹遭到了多种惩罚,其中一种是将双手扣在小号门的铁栅上,连续13天。司法部劳教执法细则明文规定,对劳动教养人员使用戒具,只限于手铐。严禁使用背铐、手脚连铐和将人固定在物体上。2005年9月,朱桂芹家人报案,律师介入,检察院前来查证,当时朱桂芹的腿已经肿得快要齐腰,脚面肿胀2吋高。

辽宁省检察院监所处2008年4月8日出具的一份复查报告(办案人刘兵、李文渤)称,经城郊检察院调查证实,2005年4月30日至5月8日期间,管教副大队长王艳萍“经请示汇报,对朱桂芹关禁闭和使用戒具措施,开始将朱的双手用手铐铐在禁闭室的活动拉门上,后改为单手铐在拉门上。”5月27日,朱桂芹被关禁闭和使用手铐五天,“此间朱桂芹双手被铐在禁闭室的铁拉门上,睡觉时打开手铐。”但代理朱桂芹申诉案的律师调查笔录却显示,负责“包夹”朱桂芹的夏宗丽作证,5月8日以后,晚上朱桂芹同样被铐着站立,无法睡觉。

7月21日,因在王艳萍的办公室发生冲突,王让两名“四防”人员将朱桂芹摁在地上,用透明胶布将朱的嘴封住。该复查报告认定王艳萍有不按规定使用戒具的行为,但以“事出有因”为由不予立案,只是向司法厅劳教局发了检察建议。马三家劳教所(以后改称院)对朱桂芹姐姐朱贵芝的信访答覆意见亦承认,王艳萍“不按规定使用戒具,违反了规定”。

除了关小号和上手铐,检察院调查还认定,2005年5月8日,副大队长王艳萍等人在小号门口与朱桂芹发生冲突。王艳萍“一气之下打了朱桂芹两个耳光,经请示女所领导使用了电警棍”。

司法部《劳动教养管理工作执法细则》明文规定,使用警棍限于发生逃跑、骚乱和暴力袭警等情形。对老、弱、病、残以及未成年和女劳动教养人员,一般不得使用警棍。但朱桂芹遭到电击却并非只此一次。根据朱讲述,她在关入小号的当天已经遭到电棍捅面部、太阳穴。5月8日之后,朱再次遭到电击。直到9月29日,朱桂芝和律师一起会见朱桂芹,用手机拍下了朱桂芹的面部照片。这些照片显示,朱桂芹面部布满小红点和红斑,神情萎靡衰弱。一同前往会见的辽宁锁阳律师事务所张源律师称,“第一感是电棍捅的。”朱的手指上也有出血的伤痕。

张源和同事此后走访劳教人员进行了笔录取证,这些人先前都接受过城郊检察院的调查取证。曾被安排“包夹”朱桂芹的劳教人员李玉杰作证,队长王艳萍5月8日将朱桂芹双手铐在铁门上,用大号电棍捅朱桂芹的“脸、身上、脖子、脑袋,脸边一条条地都出血了”。电击时间“挺长,能有20分钟左右”,在场的李玉杰被吓坏了。打完之后,朱桂芹的双手仍被扣着,她正好来例假,只能由李玉杰帮忙料理。另一名“包夹”人员夏宗丽写材料证明,朱桂芹双手被向后铐在铁门上殴打,之后用两个钮子扣在铁门上,大小便由“包夹”人员轮流收拾。

另一份由抚顺市法律援助中心高洋律师取证的调查笔录显示,曾经护理朱桂芹的劳教人员丁英作证,她在6月16日前往接朱桂芹到一大队时,发现朱桂芹住的小号墙上有血迹。另外在给朱桂芹按摩头部时,发现朱的双太阳穴有瘢痕,她询问朱桂芝,朱回答是在二大队时被电棍打的。

朱桂芹不是唯一遭电棍欧打的人。上访人员曲华松2008年9月被送入马三家劳教一年,在所里被上铐电击,面部烧成红疙瘩,曲华松的亲属在接见时拍下了照片。直到今天,曲华松仍不愿让外人看到当时自己“被毁容”的惨相。电击给胡秀芬留下了至今手指尖、双腿麻木的症状。

劳教人员胡秀芬描述遭受电击的感受是“特别疼,浑身颤抖”,随即又摇头说“无法形容”。刘华也曾经被扒光衣服电击,甚至被电杵舌头。她描述说:“一凛一凛的,过电的时候心嘣嘣地跳。心不稳。电打在舌头上,跟针扎似的。站不稳,我也没硬撑。”

盖凤珍有次眼看要受电击,一个队长劝阻说“她心脏不好,上电棍会出人命”,才得以幸免。

“大挂”、“老虎凳”、“死人床”

小号、手铐、电棍是见于劳教规定的。此外马三家劳教所里尚有各种名目的发明。

“大挂”是手铐的延伸使用,但其复杂的程序和人体效果,已远远超出“将人固定在物体上”的字面意义。

根据劳教人员讲述,大挂有十字挂、斜挂、平铐几种方式。十字挂中又分为两脚悬空或落地。朱桂芹在小号里受到的,是最轻的平铐。

梅秋玉入院后不久提出要申请行政复议,被管教一再拖延过期,梅因哭喊而被上“大挂”:双臂被用手铐分开十字铐在两张床头,拉伸到臂长的极限,双脚用一块夹板固定住。管教再拿脚一踹床,“筋就一抽,感觉胸里面都碎了”。悬挂的时间不长,“因为我身体不好,一挂我没气了,又赶紧放下来,一直到晚上吃饭的时间才醒过来”。

盖凤珍在2009年6月2日被上“大挂”,“挂了一个半小时到两个小时的样子。嘴也歪了脖子也歪了,出的汗不像水,像一层胶黏在脸上。”

6月19日,盖凤珍因为不答应息访,又遭到了更厉害的“斜吊”和悬空十字吊。“一个手撑在上铺的栏杆,一个手扣在下铺的栏杆……斜吊完了给我十字吊,两个腿还悬空,只有脚尖能踮着一点地。”

赵敏称她被上“大挂”的时间达到连续28小时。“先是吐水,后吐血。地下全是血。”值班队长担心出事,将赵放下来,由于赵敏不肯承诺下车间劳动,不久又再次被挂。赵敏的大小便都拉在了裤子里。吊久了之后,双臂血液不通,这时会解开手铐,让其抡一会双臂继续吊。

肖溪就劳教所内“上大挂”解释,这并非合规的处罚,是个别干警的私自创意。“人体承受能力有限,到一定时间,使你屈服、服从。好比家长体罚孩子。这和干警的个人性格有关系,有人就认为她是管理者,就一定什么都对,对被劳教者没有一种理解。”

由于上“大挂”的地点并非是在生活区或有监控设施的惩戒室,而是一间库房,因此可以任意施行。

赵敏及其家人一再就其被虐待之事申诉。沈阳市城郊地区检察院驻所检察室暨控申科进行了调查取证,负责人姚科长承认存在类似情节。他对LENS记者解释,“因为她闹,给她控制住一个地方,达不到虐待的程度。针对管理需要采取措施。和故意虐待还是有区别,是违反行政纪律和违法犯罪的区别。”姚科长说,处理违纪是司法厅劳教机关的职责,检察院可以发检察建议处理,但由于劳教机关已经介入,因此没有必要。

赵敏称,从“大挂”上下来后,她被送上了“老虎凳”。据她描述,“老虎凳”的样子是一个铁凳子,铁板有10釐米厚,两边有搭扣将手扣住,脚也上锁,扣的高度使人无法伸直只能半弓着。一按机关,手脚就扣上了。搭扣都像手铐有伸缩功能,越动越紧。时间一久,粗糙的铁板会磨坏从尾椎到肩背的皮肤,手腕脚踝更会被铐齿啮伤。5月12日赵敏在“老虎凳”上坐到半夜,原有冠心病的赵敏心脏疼痛,满脸全是汗水,身上穿的棉裤内外湿透了。赵敏的双腿脚踝上,至今留有当年口齿留下的伤痕。

辽宁省司法厅劳教局在2011年给赵敏的答覆意见书中提到,赵敏申诉的“被关队长打后上大挂”和“被王艳萍等人拽坐老虎凳”问题,经劳教局组织复查,“未发现干警对赵敏采取过激行为、实施虐待和动用刑具证据”。针对赵敏提出的调阅事发时监控录像的要求,答覆称生活区内安装的监控设备硬盘容量有限,仅能保留一个月左右的录像资料,已无从提取。

“死人床”用于对绝食的劳教人员灌食和控制。根据劳教人员描述,“死人床”是一张皮革面的铁床,从床头到脚有多道铁质搭扣以及带索,可严密固定束缚绝食者全身。被缚者身体赤裸,下身臀部部位有一个大小便口,绝食者可被长期绑缚不下床不能活动,灌食和大小便都在床上解决。

朱桂芹于2005年9月27日至10月6日在“死人床”上被灌食十天。她自称,马三家女所劳教人员使用“死人床”被灌食是从她开始的。10月2日,朱桂芝在接见日前往探望,朱桂芹还被绑在“死人床”上无法会见,朱桂芝报案,110出警到现场。此后朱桂芝向检察院举报,10月18日沈阳市检察院人员介入,朱桂芹得以下床,并搬往条件稍好的房间。由于身体严重虚弱,朱桂芹此时需要吸氧维持生命。朱桂芝会见时拍下的照片显示,朱桂芹居住的房间里放有一个用床单蒙住一半的氧气瓶。

在电击、小号和“死人床”多种处罚之下,朱桂芹出现精神症状,被送入精神病院。在精神病院她接受了“比电棍还厉害”的电击治疗,此后又被送回劳教所。在张源提取的律师调查笔录中,多名证人证实朱桂芹在劳教所里精神已经很不正常,“白天黑夜喊叫‘我要回小号’”,被派去护理她的劳教人员丁英也“身体受到严重影响”,“睡眠不好、心脏不好”。

2007年3月16日朱桂芹三年劳教期满解教,因其在所内受伤致病,劳教所和抚顺当地派出所担心家属不肯接收,将其带至长春街道安居社区强行丢下。不通知其家属亦不告知社区工作人员,开车跑掉,导致精神不正常的朱桂芹打砸社区电脑和玻璃门窗。安居社区为这一事件出具的证明称,社区蒙受损失7000元,在没有交接手续的情况下,出于人道被迫于第二天出资将朱桂芹送至精神病院治疗。朱桂芹住院治疗七个月,2007年6月6日,抚顺市第五人民医院对朱做出“创伤后应急障碍”的诊断书。2010年,朱桂芝因替妹妹奔走上访,又被送进了马三家女子劳教所,羁押一年半。

盖凤珍回忆,她2008年4月16日至19日被束缚在死人床上,脖子、胸部、腰部、大腿、小腿、脚脖被捆绑七道布索。梅秋玉的记忆中索扣也是七道,她说,索扣是带弹簧的,能拉伸。由于大便口是方型的,边缘铁棱粗糙,会硌烂腰部和背部,导致阴道感染。朱桂芹曾在“死人床”上被缚了十天,上身衣服露到腰,下身裤子被剪破裸露到膝盖以下,双脚八字形扣住两边床脚,每隔24小时灌食或鼻饲一次。

灌食之时,使用妇产手术用的子宫口扩张器撑开绝食者嘴巴。灌食完毕后,扩张器仍然留在口腔里。经过灌食,盖凤珍的牙齿全部松动,龇牙咧嘴,并落下了胃出血的病症,以后在小号里吐血。有两个值班队长不忍目睹,说干不了灌食的事,要求改上白班。

赵敏由于要求看病被拒绝,2008年9月2日开始绝食,到第四天被弄上“死人床”灌食。赵敏不肯张嘴, 被两男两女持扩宫器硬摁,又用抹布塞牙齿,使牙齿松动,导致灌食时门牙脱落,哽住了喉管,险些窒息。至今赵敏的门牙仍旧缺一颗,其他牙齿也整体松动,那颗被塞落的牙齿被她作为物证保留下来。

赵敏就她在“老虎凳”“死人床”上的遭遇向驻所检察室提起了申诉,城郊检察院姚科长组织了调查取证。他对LENS记者称,强行灌食导致赵敏牙齿脱落的情节确实存在,赵敏腿上也确实有伤,劳教所上级机关应当认定并作出处理决定。由于灌食的目的是维持生命,并非故意打掉门牙,检察机关也不好以虐待罪立案起诉。

对于劳教人员举报的“老虎凳”“死人床”等刑具,姚科长说相隔时间长,这些东西没有找到。监控录像只有三天到一星期,看不到当时的情形。劳教人员的说法则是,劳教所藏起了这些东西。检察院来取证时,要求提出举报的劳教人员提供这些物证。肖溪则对LENS记者证实,“老虎凳”和“死人床”都是劳教所里使用的器具,前者本是专用于特殊群体的,以后被用在普教身上。后者则是应付犯人绝食的装置。

肖溪说,近几年来,在“维稳”名义下大批上访者被送进劳教所,劳教所的压力空前增大,成为干警和劳教人员冲突的主要原因,“他们不承认罪错、不劳动,我们左右为难”。

在上访人员看来,她们的处境相比起“普教”来还好一些,院方多少会有所顾忌。普教人员除了超时劳动、“卡齐”、抄作业之外,还要承受干警和“四防”时常的体罚。在刘华和陆秀娟《上访日记》中,有多处盗窃、卖淫、传销等劳教人员因为完不成任务或生活细故被殴打的情节,其中称一个卖淫劳教人员王素芝被带班人员按头打成精神错乱,盗窃劳教人员温暖更是因劳动不合格而被打得臂青面黑。照料朱桂芹的普教人员林景云也在抚顺市148法律所的调查笔录中作证,她本人挨过两次打,“这里的管教都狠”。

在女子劳教所警卫室的墙上,端端正正张贴着《司法部劳教局关于加强劳动教养警察文明执法的若干规定》,但教养人员看不到这一纸公文。

(本文全长近2万字,完整版本参见2013年4月号《LENS视觉》杂志)

名词解释

小号:惩戒室的俗称。有多种形制,最窄的面积不到4平方米,稍大的约6平方米。没有光线,日夜靠电灯照明。没有窗户,有一透气窗。如果关上,呼吸会有窒息感。另外,由于不能自由上厕所,吃喝拉撒都要在这个空间中完成。

包夹:一种劳教所内特有的监护制度。对于被严管的劳教人员,管理者安排表现好的劳教人员全时段监视控制,一同起居、劳动、休息,控制其行为并汇报其表现。包夹者也会参与对被包夹者的体罚。

卡齐:劳教所里的教育方式俗称。全体学员每天下班后到教室,在小板凳上坐齐,背诵劳教人员行为准则。时间为一到二个钟头。有时关小号者会单独被要求坐小板凳反覆背诵行为准则,直到无法支持。

大挂:使用手铐将人固定在床、墙壁、门等物体上,拉伸四肢,或者将身体悬挂起来,使当事人承受超越其生理极限的重力或者张力。

老虎凳:一种用于长时间限制体位、姿式的椅子,铁制,有搭扣用于固定人的手脚,使其无法坐直亦非全然弯腰,长时间乘坐可造成肢体磨损伤害。

死人床:用于对绝食劳教人员灌食的专用床。铁制,皮革面,两侧有多道搭扣和布索,可以从头到脚控制人体,使其不能反抗。臀部有一方形铁铸口,为排泄孔。绝食者下身或全身衣服被脱,灌食与便溺均在床上,被缚时间从数小时至数日不等。

来源:Lens视觉杂志 读者推荐