【新唐人2015年08月13日讯】据明慧网报导,重庆市向世华从一个只想自己苟活而不顾别人的人,变成一个事事能够顾及别人感受的新的生命。通过修炼法轮功,他遇事总能找找自己,努力的切割着自己的恶习。而在中共十几年对法轮功的迫害中,向世华一家人历经一般人难以承受的磨难。现在向世华对发动这场迫害的元凶江泽民提出控告。

向世华在控告书中说:“尊敬的检察官先生:这场迫害已整整持续了16年,16年来大法弟子饱受摧残、折磨、歧视。多少家庭支离破碎,多少家庭失去亲人,多少儿女失去慈爱的双亲,又有多少大法弟子被活体摘取器官谋利。这桩桩件件血泪斑斑的事实,难道还不能让你清醒吗!迫害首恶江泽民,不应该受到公诉吗!”

修大法 浪子回头

向世华说:“我是1997年开始修炼法轮大法的弟子,以前的我确实是恶习满身,大事不犯小事不断,无论在家里、单位里总是争强好胜,从不让人,搞得自己身体糟透了,就拿胃来说:十二指肠溃疡、胃黏膜脱垂、胃糜烂(胃镜照出整个胃显密密麻麻小点)常常痛得在床上打滚,别人吃药讲粒数,我吃药讲把数。本想动手术解决,但医生告知无法手术,除非将整个胃切除。并且,我的腿脚经常疼痛,照光、照片、查血甚么病都没有就是痛,有时痛得走路都困难,在医院做了近半年的推拿理疗,治疗时觉得稍有缓解,但事后依然痛。又四处托人帮我找民间医生诊断,钱用了不少,甚么作用都没起。我只好破罐破摔,每天除了上班就和三个五个朋友喝酒打牌万事不管,得过且过,打发着日子。

修炼大法后我明白了人生的真正意义,知道了病的根本来源,明晓了德与业的关系。我每天抓紧学法,努力的改变自己的陋习,工作主动认真负责,并乐意帮助同事,大家关系变得融洽和谐,也不再喝酒打牌,家里的关系也变得和睦。每天除工作、家务外就是参加集体学法炼功,短时间内身体完全康复。大法的神奇在我身上得到印证和展现,也让我身边的同事、亲朋折服于大法的超常。每天精力充沛,精神愉悦,活得充实。我母亲看到我的变化,也脱离佛教成为一名大法弟子。

一家三口被非法关押

1999年“4.25事件”发生后,各种诽谤、谣传也随之而起,直到7月20日一场腥风血雨的正式登场,我们的平静生活被彻底打破了,修炼环境遭到彻底破坏。当时我善意的认为:这一定是政府对我们不了解,应该把我们修炼的真实情况告知政府,因为做好人没有错!

我在单位上班时,被强行带到长安一厂才成立不久的(610)办公室,由大石坝派出所和“610”办事人员对我进行谈话、问询、劝告加威胁要我放弃修炼大法。我把我修炼前后的真实情况如实的告知他们后,并明确相告:修炼大法是我此生唯一的选择!因为大法给了我第二次生命。

2000年6月底,妻(罗丕萍)和儿子(向东)到北京去反映我们的修炼情况,只为说一句“法轮大法好,法轮大法是正法”,希望政府能听听真相,停止迫害,孰知在信访办被公然绑架。事后押送回渝,被送进江北区看守所刑事拘留一个月。7月初我在单位正常上班,被长安公司(610)把我从工作岗位抓走,送到华蓥山洗脑班非法拘禁,时间长达两个月。每天上、下午进行精神迫害,强灌一些污蔑、诽谤之辞。晚上放风时也是多人跟着,完全失去人身自由。这期间市兵器工业局专事迫害大法弟子的负责人等也打着关心的名义前来威逼、恐吓。

2001年7月,我和妻儿一同到巴南区大江厂讲真相(发放真相传单),我和儿子一同被大江分局绑架,被绑架时略是凌晨2-3点钟,他们对我简短讯问后,就把我铐在办公室地环上,不再管我。直到次日下午上班,才有几个人再来讯问。那时我已无法说话,口干舌燥,几近一天一夜无吃无喝无眠,又被铐在地环上12小时之久!(重庆7月烈日炎炎,一天一夜没有水喝,那种煎熬可想而知)。

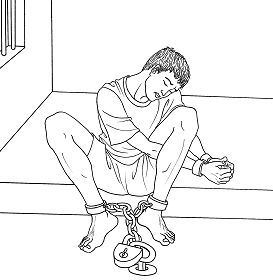

中共酷刑示意图:铐地环(明慧网)

一个女警倒了一杯水递给我,旁边一个男警恶狠狠的说:喝了水不老实回答问题,小心老子揍你。几近折腾,反覆讯问,直到下班时间,他们没有得到他们想要的任何东西,一顿臭骂,愤然狂叫,明天让你好看。然后把我关在楼下一个专门关人的房间。

第二天上午九、十点钟,来了两个警员把我再次架到办公室,摔在地上。一个警员告诉我,如果老实回答问题,桌上的饭菜就给我吃,否则休想(我已两天未吃饭了)。这时从门外进来四、五个警察,其中一人告诉我他们是分局刑警队的,内中有一个女警说北方话,手中拿着一块一米长的楠竹尺子,问了几个我不想回答的问题,这时她手中的尺子就在我身上乱飞,直到尺子打断。旁边一男警见状,手脚齐上把我打倒在地,然后抓了根拇指粗的铁棍在我身上一阵猛抽,直到打累。他们见我没有服软求饶,又冲上两个男警,把我从地上拉起,拳头、手肘、膝盖在我腰、胸、背上一阵猛揍,直到再次把我打翻在地。他们甚么都没有得到,又再次把我关到楼下,晚上给了我一碗饭。

第二天下午,巴南分局一科长带队与大江分局和长安公司610,连同长安一厂610一道,给我戴上手铐再次到我家抄家。到家后,他们出示了一张搜查证,要我和我厂610人员签字(事后我被关在看守所时才知道这是一张假的搜查证,因为他们又重新拿了一张正规的搜查证强逼我再次签名)。因在我家未搜到他们想要的东西,在把我带到长安一厂610办公室办理交接时,巴南区分局带队科长按捺不住失望情绪而破口大骂,甚至把怒火发泄到长安一厂610办人员身上,说他们对法轮功不狠、不恶,并说对法轮功学员就是往死里整都不会负任何法律责任,并把我家属送来的洗漱用具,换洗衣服一并摔出办公室。一顿臭骂发泄仍不解恨,再次冲到我面前,把我戴着手铐的双手往桌上一摔,一只手按住手铐使出全力往下狠压,数秒后,我双手麻木。当610办人员倒杯水给我喝时,我已经无力接住纸杯,直到再次把我押回大江分局,才给我松了手铐,而双手已经不听使唤,手腕铐印直到半年后才逐渐消失。

被迫害致“肌无力综合症”

在大江分局被关押三天二夜(已超过法定羁押时间),次日把我送到巴南区莲石派出所。在派出所再次遭到审讯、逼供、威逼、恐吓、罚蹲、罚跪等一系列非人折磨。当时我已经浑身是伤,手脚也不灵便并开始便血。他们或许是怕承担责任亦或是人性并未泯灭,在关押两天后,把我送到了巴南区看守所。

到看守所后,我一直便血,手脚也不灵便。当时,看守所正在赶折头痛粉盒的任务。任务重,时间紧,每天早饭后就不停的折,腰无法坐直,长时间佝偻着,每天都要忙到次日2-3点钟才能稍事休息,有时更是通宵达旦不得休息。就在这样的劳役中和身体受到伤害没有得到任何治疗的情况下,一天早上我再也起不了床。必须行走(如上厕所、吃饭)时,也只能手扶床沿一步一挪或靠同监的人挽扶。看守所就他们的条件,采取了一些治疗措施,然而毫无作用。事后,看守所领导和本监舍主管联系上当地最有权威的医院,对我进行了全方位检查。通过全套科技检查,均为发现任何问题,然而我眼前的身体情况又是如此,最后由医院权威专家经过诊断后只能得出“肌无力综合症”的结论。

一家三口都被非法判刑

从我2001年7月被绑架,到2002年9月1日,过了近14个月,巴南区法院才通知我聘请律师准备开庭。

由于我和儿子向东同时被绑架,我妻罗丕萍事后也被抓到巴南看守所关押,家中暂无人居住,而我母亲、姐姐、兄弟、妹妹均未收到开庭通知。2002年9月4日,在法庭上,我就有关法轮大法是教人做好人的事实,作了我亲身经历的阐述,并告知法庭:我所做的事只是为了叫人明白事实真相,还大法清白,而且我所做之事并未违犯任何现行法律、法规,并未构成犯罪。但法庭不予采纳,强行判我三年零六个月刑期。由于我身体遭到严重摧残,根本无法送监,改判为监外执行,刑期不变。

回家后,由于我生活无法自理,只能暂住在我弟弟家里。期间大石坝派出所、街道、社区人员不断前来骚扰,搞得我弟弟家平静的生活秩序也被打乱,真有不堪其扰之苦。无奈之下,半月后我强迫我弟弟把我送回了家。这期间我母亲、姐姐、妹妹和其他亲属也前来看过我,对我当时身体的惨状暗自落泪(我被绑架时是140多斤,回家时只有80来斤),他们暗地里都对我的身体能否康复而神伤。特别是我80多岁的母亲和80多岁的岳母,背着人整日以泪洗面,担心我更担心孙儿(向东)和儿媳(罗丕萍),因为他们还被关押在里面,那种心灵的创痛与折磨难以用语言描述。

回到自己家后,由于生活自理程度太差,平常的生活用品、柴、米、油、盐全部是我兄弟买来送到我家。我母亲因我无力自理生活,也同我一道到我家为我打理平时的衣食住行。一个80多岁自己动作都不太灵活的老人,还要为我这个50多岁的壮年操劳,让我无比伤感。

2002年9月30日,我儿子向东因几近瘫痪,送监拒收被改判四年监外执行,由他么爸从看守所背回家中。从此,家里就只有两个被迫害得几近瘫痪的人和一个白发苍苍的老母亲相依度日。

这期间,我原单位(长安一厂121车间)办事员打了个电话通知我:我已被长安公司除名。没有任何书面通知,也未告知我应该办理的手续和相关事宜,如应该领取的失业保险金,我自己缴纳的房屋公积金(每月从工资中扣除)等都没有任何交代,至今我也未得到。而此时我们经济的固定来源只有我母亲的低保180多元。偶尔得到亲朋的稍许帮助或找亲朋借贷,就这样艰难的维系着生命。

这时,又得到我妻罗丕萍被冤判十年徒刑的通知。

母亲、岳母在被迫害中相继离世

我们知道要想解除身体的伤痛,生活的拮据,人事的烦恼,唯有大法!所以回到家那日起,我就坚持学法、炼功。开始时人站不稳,直往下坠,我就坚持着。随着时间的推移,身体快速的恢复着,这使家人、邻居、亲朋以及原单位同事,无不惊叹大法的神奇。

而这期间骚扰总是不断,隔三差五就有派出所、社区的电话来查询而且不分时间,有时清晨,有时半夜,并时不时被派出所叫到社区去接受甚么思想教育和汇报。每星期要到派出所报到,并由街道综治办主任、社区民警、社区主任等五人组成了一个专门针对我的帮教小组。每次出门购物身后总有人跟着,而我提出低保,他们不同意,说我没有转化,除非我写不再炼功的保证书。

一天早晨,一阵急促的敲门声把我惊醒,开门一看是社区民警和派出所610办主任,甚么都没有说,直接冲进我家到处查看,并对他们认为可疑的地方进行翻找(未出示任何证件),最后甚么都没有找到,就把我强行带到楼下警车里拉回派出所。到派出所后,社区民警告知要把我重新收监,先治安拘留。可后来,他们见我行走还比较困难,经他们商量后,就叫协警把我带到夜间值班室,强行将我两只手在两张纸上按了两个掌印,随后将我放回了家。

在不断的骚扰折腾下,我母亲因得法时间晚,自己识字不多,这几年我们又不断的受到迫害,她的精神压力已到极限。我每次到社区或到派出所,她总是忧心忡忡,家里每来一个电话,她总流露出担心的眼神,生恐又是派出所或社区的干扰。就这样担心受怕的熬着日子,道理上她能够明白,她也知道她儿子没有错,可母子连心呀!身体状况一日不如一日,最终离开了人世。母亲去世时,我看到她安详的面容,我知道她已有了个好的归宿,我才稍减心里太多的内疚。

母亲去世不久,岳母也随后去世,我想说的是两个母亲的去世,我妻罗丕萍都未被允许回家见最后一面。

再被非法劳教

2007年2月9日晚,社区主任、社区民警前来敲门,我开门后问甚么事?答说:马上就要过年了,关于我失业保证金和低保如何办理前来相告,并要求我开门,他们要进屋面谈(对于他们的话我根本就不相信,但因我未作亏心事),所以就坦坦荡荡的给他们开了门。当我一打开铁门,就从楼梯拐角处涌上五、六个男警把我直接推进屋拿出一张搜查证就开始翻箱倒柜四处查找,连窗外、防盗网、楼梯间、冰箱、洗衣机、厕所都不放过。事后将我团团围住,强行绑架到派出所。经过简单问询,不由我多说,当晚就将我送到江北区看守所。

在看守所,又是折头痛粉盒,任务繁重几乎通宵达旦,原料供不上时就是训话或背监规,总之不让你休息。一个月后未经法院审理,就将我判了一年零三个月劳教,随后将我送到重庆转运站。

在转运站,每个新到人员,都被带进厕所脱个精光,进行所谓检查。而此时每个人所携带的衣物等由另一拨人在大厅打开随意翻找,其中东西被占也只有隐忍不敢出声。随后的日子就是每天强化训练,坐、站、走、行等等。还有就是叠被子,要叠得四棱四现,反覆折叠,如达不到要求少不了一阵打骂,还必须重叠。每天早晚唱红歌,这哪里是唱歌就是干吼,声音稍弱又是暴打。每晚学习就是交代自己的罪行,法轮功修炼者没有触犯任何法律更没有罪,所以遭到打骂那是随时伴行。在所有关押大法弟子的地方,大法弟子是最受凌辱的一群人,因为有江泽民给他们撑腰,下面的警察也是睁一只眼闭一只眼,甚至指使那些本不了解法轮功的人行恶,让他们更添了一桩罪行(同样是江泽民的又一桩罪)。

在看守所时,就听在押人员常说:劳改是个名,劳教打死人!

一星期后被转运人员到齐,经再次搜身检查携带物品后,每两人共铐一副手铐,押进警车,直达西山坪劳教所七大队一中队(集训队)。

一到劳教所刚往里走就听过道两边大声呼喊:快跑、快跑。随着传来劈啪声,只见竹片、木棍在人头上、身上不停飞舞,院坝内也传来呼喝打人的声音。大家在院坝内排好队,被喝令全身脱光,只留下内裤,在原地不停的跳。然后将自己携带衣物等全部打开,摊在地上任由他们翻找(其实做这些事的也是一些有关系或被信任的劳教人员,而警察在一旁冷眼看着任由罪恶发生),然后由当值领导训话,分组到各监室。

一进监室门就是一顿拳脚,然后强推到墙边,面墙倒叩成九十度甚至更低。时间稍长想直一下腰,便招来一阵拳脚。

每早五点起床跑步、洗漱、早饭,然后接着军训;午饭后稍事休息又接着军训;晚饭后别人休息,我们又到墙边倒叩。每晚要叩到十二点甚至更晚才能休息。

在集训队期间我的门牙几乎被全部打掉,双耳近月几乎听不清说话,双脚红肿几近不能行走。而每次训练我还必须在旁慢慢走动,绝不允许休息,时间一长脚实在无法走动,劳教所才把我带到北碚医院进行检查(所有检查费用全是叫我写信叫我弟弟拿钱来付的)。

回家后有被迫流离失所

在2008年5月我终于回到了家,由于被开除了公职,我们生活艰难,儿子收入有时不够,需借钱度日。我只好外出打工,一年后妻子刑满回到了家。

2011年7月,我早上出去上班,不久就接到妻子电话,她在家被江北区国保、大石坝街道综治办伙同社区人员围困,楼道铁门已被强行撬开,冲进家里抓人。我妻子将防盗门反锁,他们用各种方法未能打开,然后就在楼顶、过道、楼下守着,扬言坚守半年也要抓人,随后把家里的电停了,并将我与妻子的画像让参加绑架人员识别,至此我有家不能回,只好在外流离失所。

十数日后,妻趁雨夜才走出家门,而她几百元钱的退休金被停发,我当时又没了工作,被逼无奈,我只好去当苦力,帮商家搬运货物。一年半后我们回到家中。

2013年3月我已到法定退休年龄,我去街道办理退休,街道不办理,我又到区里,区里仍然不办理,我又找到市里,市里告知因我修炼法轮功曾被判刑,以前所有工龄全部作废。只按缴纳社保时间计算,而我还差六年,必须补足社保基金后才能办理。我于1969年参加工作,2001年被除名,有30几年的工龄,我真搞不懂我这几十年到底在为谁工作,这近乎强盗般的说辞让我深感无奈,我连吃饭都困难,又哪来钱交这笔冤枉钱,所以至今我连一分钱的退休金都未得到。

向世华在控告书中说:“尊敬的检察官先生:这场迫害已整整持续了16年,16年来大法弟子饱受摧残、折磨、歧视。多少家庭支离破碎,多少家庭失去亲人,多少儿女失去慈爱的双亲,又有多少大法弟子被活体摘取器官谋利。这桩桩件件血泪斑斑的事实,难道还不能让你清醒吗!迫害首恶江泽民,不应该受到公诉吗!”

修大法 浪子回头

向世华说:“我是1997年开始修炼法轮大法的弟子,以前的我确实是恶习满身,大事不犯小事不断,无论在家里、单位里总是争强好胜,从不让人,搞得自己身体糟透了,就拿胃来说:十二指肠溃疡、胃黏膜脱垂、胃糜烂(胃镜照出整个胃显密密麻麻小点)常常痛得在床上打滚,别人吃药讲粒数,我吃药讲把数。本想动手术解决,但医生告知无法手术,除非将整个胃切除。并且,我的腿脚经常疼痛,照光、照片、查血甚么病都没有就是痛,有时痛得走路都困难,在医院做了近半年的推拿理疗,治疗时觉得稍有缓解,但事后依然痛。又四处托人帮我找民间医生诊断,钱用了不少,甚么作用都没起。我只好破罐破摔,每天除了上班就和三个五个朋友喝酒打牌万事不管,得过且过,打发着日子。

修炼大法后我明白了人生的真正意义,知道了病的根本来源,明晓了德与业的关系。我每天抓紧学法,努力的改变自己的陋习,工作主动认真负责,并乐意帮助同事,大家关系变得融洽和谐,也不再喝酒打牌,家里的关系也变得和睦。每天除工作、家务外就是参加集体学法炼功,短时间内身体完全康复。大法的神奇在我身上得到印证和展现,也让我身边的同事、亲朋折服于大法的超常。每天精力充沛,精神愉悦,活得充实。我母亲看到我的变化,也脱离佛教成为一名大法弟子。

一家三口被非法关押

1999年“4.25事件”发生后,各种诽谤、谣传也随之而起,直到7月20日一场腥风血雨的正式登场,我们的平静生活被彻底打破了,修炼环境遭到彻底破坏。当时我善意的认为:这一定是政府对我们不了解,应该把我们修炼的真实情况告知政府,因为做好人没有错!

我在单位上班时,被强行带到长安一厂才成立不久的(610)办公室,由大石坝派出所和“610”办事人员对我进行谈话、问询、劝告加威胁要我放弃修炼大法。我把我修炼前后的真实情况如实的告知他们后,并明确相告:修炼大法是我此生唯一的选择!因为大法给了我第二次生命。

2000年6月底,妻(罗丕萍)和儿子(向东)到北京去反映我们的修炼情况,只为说一句“法轮大法好,法轮大法是正法”,希望政府能听听真相,停止迫害,孰知在信访办被公然绑架。事后押送回渝,被送进江北区看守所刑事拘留一个月。7月初我在单位正常上班,被长安公司(610)把我从工作岗位抓走,送到华蓥山洗脑班非法拘禁,时间长达两个月。每天上、下午进行精神迫害,强灌一些污蔑、诽谤之辞。晚上放风时也是多人跟着,完全失去人身自由。这期间市兵器工业局专事迫害大法弟子的负责人等也打着关心的名义前来威逼、恐吓。

2001年7月,我和妻儿一同到巴南区大江厂讲真相(发放真相传单),我和儿子一同被大江分局绑架,被绑架时略是凌晨2-3点钟,他们对我简短讯问后,就把我铐在办公室地环上,不再管我。直到次日下午上班,才有几个人再来讯问。那时我已无法说话,口干舌燥,几近一天一夜无吃无喝无眠,又被铐在地环上12小时之久!(重庆7月烈日炎炎,一天一夜没有水喝,那种煎熬可想而知)。

中共酷刑示意图:铐地环(明慧网)

一个女警倒了一杯水递给我,旁边一个男警恶狠狠的说:喝了水不老实回答问题,小心老子揍你。几近折腾,反覆讯问,直到下班时间,他们没有得到他们想要的任何东西,一顿臭骂,愤然狂叫,明天让你好看。然后把我关在楼下一个专门关人的房间。

第二天上午九、十点钟,来了两个警员把我再次架到办公室,摔在地上。一个警员告诉我,如果老实回答问题,桌上的饭菜就给我吃,否则休想(我已两天未吃饭了)。这时从门外进来四、五个警察,其中一人告诉我他们是分局刑警队的,内中有一个女警说北方话,手中拿着一块一米长的楠竹尺子,问了几个我不想回答的问题,这时她手中的尺子就在我身上乱飞,直到尺子打断。旁边一男警见状,手脚齐上把我打倒在地,然后抓了根拇指粗的铁棍在我身上一阵猛抽,直到打累。他们见我没有服软求饶,又冲上两个男警,把我从地上拉起,拳头、手肘、膝盖在我腰、胸、背上一阵猛揍,直到再次把我打翻在地。他们甚么都没有得到,又再次把我关到楼下,晚上给了我一碗饭。

第二天下午,巴南分局一科长带队与大江分局和长安公司610,连同长安一厂610一道,给我戴上手铐再次到我家抄家。到家后,他们出示了一张搜查证,要我和我厂610人员签字(事后我被关在看守所时才知道这是一张假的搜查证,因为他们又重新拿了一张正规的搜查证强逼我再次签名)。因在我家未搜到他们想要的东西,在把我带到长安一厂610办公室办理交接时,巴南区分局带队科长按捺不住失望情绪而破口大骂,甚至把怒火发泄到长安一厂610办人员身上,说他们对法轮功不狠、不恶,并说对法轮功学员就是往死里整都不会负任何法律责任,并把我家属送来的洗漱用具,换洗衣服一并摔出办公室。一顿臭骂发泄仍不解恨,再次冲到我面前,把我戴着手铐的双手往桌上一摔,一只手按住手铐使出全力往下狠压,数秒后,我双手麻木。当610办人员倒杯水给我喝时,我已经无力接住纸杯,直到再次把我押回大江分局,才给我松了手铐,而双手已经不听使唤,手腕铐印直到半年后才逐渐消失。

被迫害致“肌无力综合症”

在大江分局被关押三天二夜(已超过法定羁押时间),次日把我送到巴南区莲石派出所。在派出所再次遭到审讯、逼供、威逼、恐吓、罚蹲、罚跪等一系列非人折磨。当时我已经浑身是伤,手脚也不灵便并开始便血。他们或许是怕承担责任亦或是人性并未泯灭,在关押两天后,把我送到了巴南区看守所。

到看守所后,我一直便血,手脚也不灵便。当时,看守所正在赶折头痛粉盒的任务。任务重,时间紧,每天早饭后就不停的折,腰无法坐直,长时间佝偻着,每天都要忙到次日2-3点钟才能稍事休息,有时更是通宵达旦不得休息。就在这样的劳役中和身体受到伤害没有得到任何治疗的情况下,一天早上我再也起不了床。必须行走(如上厕所、吃饭)时,也只能手扶床沿一步一挪或靠同监的人挽扶。看守所就他们的条件,采取了一些治疗措施,然而毫无作用。事后,看守所领导和本监舍主管联系上当地最有权威的医院,对我进行了全方位检查。通过全套科技检查,均为发现任何问题,然而我眼前的身体情况又是如此,最后由医院权威专家经过诊断后只能得出“肌无力综合症”的结论。

一家三口都被非法判刑

从我2001年7月被绑架,到2002年9月1日,过了近14个月,巴南区法院才通知我聘请律师准备开庭。

由于我和儿子向东同时被绑架,我妻罗丕萍事后也被抓到巴南看守所关押,家中暂无人居住,而我母亲、姐姐、兄弟、妹妹均未收到开庭通知。2002年9月4日,在法庭上,我就有关法轮大法是教人做好人的事实,作了我亲身经历的阐述,并告知法庭:我所做的事只是为了叫人明白事实真相,还大法清白,而且我所做之事并未违犯任何现行法律、法规,并未构成犯罪。但法庭不予采纳,强行判我三年零六个月刑期。由于我身体遭到严重摧残,根本无法送监,改判为监外执行,刑期不变。

回家后,由于我生活无法自理,只能暂住在我弟弟家里。期间大石坝派出所、街道、社区人员不断前来骚扰,搞得我弟弟家平静的生活秩序也被打乱,真有不堪其扰之苦。无奈之下,半月后我强迫我弟弟把我送回了家。这期间我母亲、姐姐、妹妹和其他亲属也前来看过我,对我当时身体的惨状暗自落泪(我被绑架时是140多斤,回家时只有80来斤),他们暗地里都对我的身体能否康复而神伤。特别是我80多岁的母亲和80多岁的岳母,背着人整日以泪洗面,担心我更担心孙儿(向东)和儿媳(罗丕萍),因为他们还被关押在里面,那种心灵的创痛与折磨难以用语言描述。

回到自己家后,由于生活自理程度太差,平常的生活用品、柴、米、油、盐全部是我兄弟买来送到我家。我母亲因我无力自理生活,也同我一道到我家为我打理平时的衣食住行。一个80多岁自己动作都不太灵活的老人,还要为我这个50多岁的壮年操劳,让我无比伤感。

2002年9月30日,我儿子向东因几近瘫痪,送监拒收被改判四年监外执行,由他么爸从看守所背回家中。从此,家里就只有两个被迫害得几近瘫痪的人和一个白发苍苍的老母亲相依度日。

这期间,我原单位(长安一厂121车间)办事员打了个电话通知我:我已被长安公司除名。没有任何书面通知,也未告知我应该办理的手续和相关事宜,如应该领取的失业保险金,我自己缴纳的房屋公积金(每月从工资中扣除)等都没有任何交代,至今我也未得到。而此时我们经济的固定来源只有我母亲的低保180多元。偶尔得到亲朋的稍许帮助或找亲朋借贷,就这样艰难的维系着生命。

这时,又得到我妻罗丕萍被冤判十年徒刑的通知。

母亲、岳母在被迫害中相继离世

我们知道要想解除身体的伤痛,生活的拮据,人事的烦恼,唯有大法!所以回到家那日起,我就坚持学法、炼功。开始时人站不稳,直往下坠,我就坚持着。随着时间的推移,身体快速的恢复着,这使家人、邻居、亲朋以及原单位同事,无不惊叹大法的神奇。

而这期间骚扰总是不断,隔三差五就有派出所、社区的电话来查询而且不分时间,有时清晨,有时半夜,并时不时被派出所叫到社区去接受甚么思想教育和汇报。每星期要到派出所报到,并由街道综治办主任、社区民警、社区主任等五人组成了一个专门针对我的帮教小组。每次出门购物身后总有人跟着,而我提出低保,他们不同意,说我没有转化,除非我写不再炼功的保证书。

一天早晨,一阵急促的敲门声把我惊醒,开门一看是社区民警和派出所610办主任,甚么都没有说,直接冲进我家到处查看,并对他们认为可疑的地方进行翻找(未出示任何证件),最后甚么都没有找到,就把我强行带到楼下警车里拉回派出所。到派出所后,社区民警告知要把我重新收监,先治安拘留。可后来,他们见我行走还比较困难,经他们商量后,就叫协警把我带到夜间值班室,强行将我两只手在两张纸上按了两个掌印,随后将我放回了家。

在不断的骚扰折腾下,我母亲因得法时间晚,自己识字不多,这几年我们又不断的受到迫害,她的精神压力已到极限。我每次到社区或到派出所,她总是忧心忡忡,家里每来一个电话,她总流露出担心的眼神,生恐又是派出所或社区的干扰。就这样担心受怕的熬着日子,道理上她能够明白,她也知道她儿子没有错,可母子连心呀!身体状况一日不如一日,最终离开了人世。母亲去世时,我看到她安详的面容,我知道她已有了个好的归宿,我才稍减心里太多的内疚。

母亲去世不久,岳母也随后去世,我想说的是两个母亲的去世,我妻罗丕萍都未被允许回家见最后一面。

再被非法劳教

2007年2月9日晚,社区主任、社区民警前来敲门,我开门后问甚么事?答说:马上就要过年了,关于我失业保证金和低保如何办理前来相告,并要求我开门,他们要进屋面谈(对于他们的话我根本就不相信,但因我未作亏心事),所以就坦坦荡荡的给他们开了门。当我一打开铁门,就从楼梯拐角处涌上五、六个男警把我直接推进屋拿出一张搜查证就开始翻箱倒柜四处查找,连窗外、防盗网、楼梯间、冰箱、洗衣机、厕所都不放过。事后将我团团围住,强行绑架到派出所。经过简单问询,不由我多说,当晚就将我送到江北区看守所。

在看守所,又是折头痛粉盒,任务繁重几乎通宵达旦,原料供不上时就是训话或背监规,总之不让你休息。一个月后未经法院审理,就将我判了一年零三个月劳教,随后将我送到重庆转运站。

在转运站,每个新到人员,都被带进厕所脱个精光,进行所谓检查。而此时每个人所携带的衣物等由另一拨人在大厅打开随意翻找,其中东西被占也只有隐忍不敢出声。随后的日子就是每天强化训练,坐、站、走、行等等。还有就是叠被子,要叠得四棱四现,反覆折叠,如达不到要求少不了一阵打骂,还必须重叠。每天早晚唱红歌,这哪里是唱歌就是干吼,声音稍弱又是暴打。每晚学习就是交代自己的罪行,法轮功修炼者没有触犯任何法律更没有罪,所以遭到打骂那是随时伴行。在所有关押大法弟子的地方,大法弟子是最受凌辱的一群人,因为有江泽民给他们撑腰,下面的警察也是睁一只眼闭一只眼,甚至指使那些本不了解法轮功的人行恶,让他们更添了一桩罪行(同样是江泽民的又一桩罪)。

在看守所时,就听在押人员常说:劳改是个名,劳教打死人!

一星期后被转运人员到齐,经再次搜身检查携带物品后,每两人共铐一副手铐,押进警车,直达西山坪劳教所七大队一中队(集训队)。

一到劳教所刚往里走就听过道两边大声呼喊:快跑、快跑。随着传来劈啪声,只见竹片、木棍在人头上、身上不停飞舞,院坝内也传来呼喝打人的声音。大家在院坝内排好队,被喝令全身脱光,只留下内裤,在原地不停的跳。然后将自己携带衣物等全部打开,摊在地上任由他们翻找(其实做这些事的也是一些有关系或被信任的劳教人员,而警察在一旁冷眼看着任由罪恶发生),然后由当值领导训话,分组到各监室。

一进监室门就是一顿拳脚,然后强推到墙边,面墙倒叩成九十度甚至更低。时间稍长想直一下腰,便招来一阵拳脚。

每早五点起床跑步、洗漱、早饭,然后接着军训;午饭后稍事休息又接着军训;晚饭后别人休息,我们又到墙边倒叩。每晚要叩到十二点甚至更晚才能休息。

在集训队期间我的门牙几乎被全部打掉,双耳近月几乎听不清说话,双脚红肿几近不能行走。而每次训练我还必须在旁慢慢走动,绝不允许休息,时间一长脚实在无法走动,劳教所才把我带到北碚医院进行检查(所有检查费用全是叫我写信叫我弟弟拿钱来付的)。

回家后有被迫流离失所

在2008年5月我终于回到了家,由于被开除了公职,我们生活艰难,儿子收入有时不够,需借钱度日。我只好外出打工,一年后妻子刑满回到了家。

2011年7月,我早上出去上班,不久就接到妻子电话,她在家被江北区国保、大石坝街道综治办伙同社区人员围困,楼道铁门已被强行撬开,冲进家里抓人。我妻子将防盗门反锁,他们用各种方法未能打开,然后就在楼顶、过道、楼下守着,扬言坚守半年也要抓人,随后把家里的电停了,并将我与妻子的画像让参加绑架人员识别,至此我有家不能回,只好在外流离失所。

十数日后,妻趁雨夜才走出家门,而她几百元钱的退休金被停发,我当时又没了工作,被逼无奈,我只好去当苦力,帮商家搬运货物。一年半后我们回到家中。

2013年3月我已到法定退休年龄,我去街道办理退休,街道不办理,我又到区里,区里仍然不办理,我又找到市里,市里告知因我修炼法轮功曾被判刑,以前所有工龄全部作废。只按缴纳社保时间计算,而我还差六年,必须补足社保基金后才能办理。我于1969年参加工作,2001年被除名,有30几年的工龄,我真搞不懂我这几十年到底在为谁工作,这近乎强盗般的说辞让我深感无奈,我连吃饭都困难,又哪来钱交这笔冤枉钱,所以至今我连一分钱的退休金都未得到。