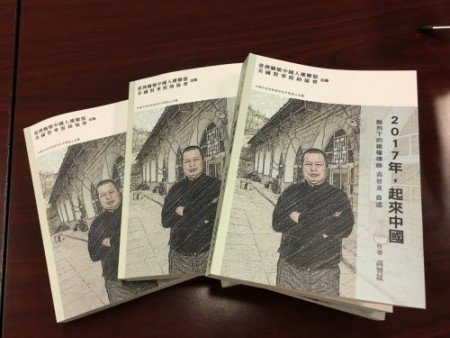

【新唐人2016年08月24日讯】日讯】(编者按:大纪元获高律师家人授权,节选刊登高智晟新书《2017年,起来中国》的部分内容。这本书首次完整披露了高律师在整个十年被非法关押期间经历的酷刑、牢狱生活、军营武警的暴虐、最高层的胆小如鼠等鲜为人知的内幕。高智晟律师承受了地狱般的折磨仍未屈服,他活着走出了监狱,并看清了中共的邪恶、虚弱、腐烂和崩亡。)

他们从房里搬来了椅子坐下,继续抽着烟,我的大汗淋漓也在继续着,大约过了半个小时左右,王处长又发话了:“哎,畜生,怎么样了,凉快了没有,这还才开始。你看到的是三位大爷是不?这次来了好几位大爷,慢慢陪着你玩,知道你刚才挨操的原因了吗?我他妈最看不惯就是你一个狗汉奸,竟他妈摆出一副大义凛然的样子,你丫的是不是吃错药了?配吗?我给你说,你丫的别自找苦吃,在你这几位大爷面前,把你的汉奸尾巴夹起来。还有个事,刚进来时几位大爷让你把以前写出去的那些东西给抹了,你不是不答应吗?几位大爷就给你上点凉快的,这会儿你满意了吧?本来写出去倒没有甚么,让丫的那些吃里扒外的汉奸们看看也是好事,让他们知道反对共产党都是他妈的找死,本来是不需要你写甚么的,但随意说了这么一嘴,你竟然敢他妈不配合,这不他妈的找死吗?几位大爷今儿个也累啦,但既然把话说出来了,就得办,现在懒得跟你啰嗦啦,不用你写了,就当着几位大爷的面吱一声就成,就说一声,说2007年你写的那次酷刑的事是假的,没有录音、录像,其实说不说都无所谓,只是几位大爷气不顺,拧在这茬儿上,你就说一声拉倒了啦。”

他这么一说,我的头脑又完全清楚起来,根据以往的经验,他们这是在找台阶下。他们也的确是累啦,但我继续不说话,我想无非又多一次暴虐过程而已,而这时候已完全没有了具体的疼痛,虽然感到有漫无边际的疼痛。规律是铁定了的,违背了他们的意愿那是有后果的。一个是施加酷刑的秘密警察,一个是监狱里的警察,他们的自尊是变态的敏感,一触即溃。那真是一种不幸,容忍,作为人类的一种基本能力,在于他们已是完全丧失,变异成了一种变态的暴虐,有时你并不要做甚么,只需不说话,他们即会把裹挟着烈怒的暴虐倾泻至你的头上。

“我再问你一次,说还是不说?”我的心里默念着,又要开始了。应该是三个人同时猛地离开了坐着的椅子,我又听到了惨叫声及混乱的踢打声、踏步声,我老是觉得自己稀里糊涂,却又不完全是。突然楼道里响起了吼叫声,是他们的吼叫声,那声音很大,原来是骂我畜生,应该是只有一个人在吼叫,正在踢我的应该是一群人。

终于,楼道里稍微安静了一些,只有呻吟的声音,但不很响。楼道里又亮了一下,他们又吸上烟了。“停了,又停了”我的心里默念着,脸又开始感觉到地砖的冰凉。都到这种状态了,又施加了一轮暴虐,这需要多么可观的无良勇气,我依然胡乱地默念着。

有人站起来了,应该是吸完烟了。猛地,有人抓住了我的双肩,我被人提着坐了起来,一个黑头套套在了头上,我不再关心一切可能的局面。两个人把我架了起来,腿部感到还颇有力量,骨头当没有损折,他们架着我开始走动,我觉得行走还没有问题。

他们架着我走了有六七十米后来了个360度转弯,又开始行走,又走了几十米后进了一个房间。刚才走了这一圈,实际上是在楼道里来回转了一圈,应该是他们惯用的神经战伎俩。一进房间,我的头套被抓掉,应该是一间宾馆的普通客房,但床已被搬走,房间里除了一张桌子外别无他物,桌子上放了一个硬质的服装袋,袋里装着两只比袋子高出三分之一的电击器。这情形是他们实行酷刑时一目了然的特征。

头套取下后,由于我又昂然而立,这实际上是我的习惯,与情绪没有涉牵,但可能又犯了他们的甚么大忌,或者是撩拨了这种场合下他们特有的敏感神经,又是王处长,破口大骂,说一个狗汉奸摆出一副大义凛然的样子,就是向他们几位大爷挑衅示威。三人像突然中风似的,又对我实施一轮歇斯底里的暴打。那房间约十到十二平米左右,与前几小时在外面的拘狭比则宽敞来了许多,所以这场殴打的暴力与前几个回合相比更加惊心动魄。

进入房间的第一轮暴打过程中我始终没有倒地,但因为双手被背铐,我没有任何条件对自己以一点本能的保护。里面有灯光,大概是在灯光下,我的神情更能为他们看清楚。我不惧怕他们,内心蓬勃着的鄙视大略能从眼神里读出来,这时他们最忌讳的。那姓王的处长到房间里面的近一个小时,就跟我的神态干上了,他是绝不允许狗汉奸摆出大义凛然的样子,那真是他的局限及变态神经的产物,我并未刻意要弄出一个“大义凛然”形,也更不是甚么勇气之类的形显,那只是一种气的质显。说心里话,我当时及现在都是这样想,当时若是我的手不被束缚,我的反抗将是毫无犹豫的,横竖是被无底线地折磨,如果当时我的手不被背铐,我会瞅准时机扑扼其中一名凶徒的咽喉,除非砍断我的手,不然我将力扼至死之,绝不含糊。

理性是甚么?不错,理性是人类文明的结晶,是一种无上的力量,却绝不能成为无底线容忍一切野蛮的理由。我当时就想,野蛮成了畅行无碍的力量,而理性价值的呵护成本也不能全无边缘。我反对暴力,但绝不无底线地迁就暴力,当尊严正在经历野蛮的无底线暴虐时,只要有条件,就绝不放弃自卫。当然,对于有限的自卫,无论当时还是现在,我的冲动针对的都是暴力正在发生之时。当他们停止施暴时,我内心从未有过这种冲动。

我绝不仇恨他们,却也谈不上怜悯,只是可怜他们,确实是常替他们哀伤,觉得这是怎样的一种不名誉的角色,成了这种角色是怎样的一种不幸啊!在今日中国,罪行和可恶的是邪恶专制权力,他们只是专制权力的鹰犬,即便是他们中间的个别人自己也是心知肚明的。他们三人中的“阿巨兄”就与另外两人有些不同,从2007年到2010年的4月,他有一个绝对的规律,即绝不与我的眼神发生碰接,只要我在场,他百分百地两眼下视,他对我的殴打,与“重八君”是有着极明显区别的,我闭住眼睛就能分别开来。2007年的那次酷刑,真正的属于“上面领导专门挑选”的是四位,其中三位,即“重八君”、王处长及其我曾叙述说过的那位靓仔,他们三个人的施暴可谓凶残、冷酷和实实在在的,而“阿巨兄”的出手明显是有些分寸的。

实际上,对于施暴,如果有条件避免,他们中间一些人会选择放弃,新疆的那次酷刑就是个证据。当时厅里挑了三个人,分别来自不同的地方,三人中,在两天的酷刑过程中,其中两人始终没有与我发生任何身体接触,其中一人只是每必加入骂阵却绝不动手,而另一人则是不仅连骂都没有,而且在两天里,没有给过一个恶意的眼神,而且眼里始终释放着善意。对这种现象我颇诧异,后来就此现象我与新疆的看管人员讨论过,他们的分析使我信服。他们的区别就出在人员来自不同的地方,而又互不统属。说这三个人若是来自同一单位,而又由自己的领导带队,那情形就完全不同了。说这三个人之间,既无同事间的竞争,又不需要向领导表现,而这次抽调的工作又是打人,而且又是打你这样的人,所以只要有可能,有些人就会选择放弃,说谁不知道自己在干甚么。这个现象极值得研究,这表明了许多酷刑的实施者,其核心动机就是无底线的个人私念。

从进了房间开始,王处长就是不依不饶地与他认为的大义凛然发生着交涉。为这茬儿,他们又开始折腾我有一个多小时。而后又转入跪下与绝不跪下的没完没了的冲撞,其间多次发生他们在我背后猛击而我几乎是直身倒下而头撞地板的情形。由于双手不能发挥一点作缓冲作用。背后遇袭后,人全无遮拦地扑倒。那些“有识之士”可能会笑我指我迷信或事后对号入座。这种多次直身扑倒撞击地板砖而脑部丝毫无损,神的保护是显而易见的。就拿他们用膝盖猛击我的胸部这点而言,如果那是发生在纯生物间的碰撞,那种丧失理智的击撞,是百分百的会造成胸腔、心肺气血功能毁灭性的损伤,那结果实在是个奇迹。我的胸腔及相关脏器丝毫无损,直至2011年11月15日夜,一个秘密警察头子谈到这个过程时仍睁大眼睛说:“老高,你他妈身体真好,都他妈神啦!”

这一次进来后,由于他们宁死不愿接受一个狗汉奸的大义凛然,而我实在又是去“大义凛然”不能,“重八君”再次凶残地对我施以猛烈的膝盖顶击胸部的暴虐。我听到了那种极陌生的惨叫,直撞得口吐黏液,两眼模糊看不清东西,但依然能看清楚每个人的轮廓。出现了个有趣的环节,那“重八君”显然的是丧失了理智,越顶越猛,竟然是王处长扑过来用电击器给我拦开,把“重八君”堵到一边。我从中读出,一、上面有底线性指示,即不能打死;二、王处长头脑冷静,他看出“重八君”情绪完全失控了。

关于跪与不跪的对抗性终于还是没有结果,因为用暴力来维持的下跪终究是虚假的,他们只要松手,我就会站起来,除非我不再有可以站起来的能力。未来读到这段文字的亲爱的读者朋友们,我提醒你们,切不可把这过程看成是一个人的勇敢,我最有权威结论之,整个过程,我从未有过一丝的要与勇敢来办理交涉的冲动。在那种黑暗的环境里,使出些豪气、搬出些勇敢的架势我觉得不大符合人性,我自己觉得应当只有两种情形,一种是一落到心底的怯弱,一种是近乎倔强的不屈,两种情形都符合人性,都应得到理解。我是属于后一种情形。我当时就坚持想着,爷爷就是个人,只要我还有一点冲动的能力,还有着一点表现这种冲动的能力,爷爷释放出的就会是一个人的反抗。当然从“有识之士”的角度看,这种表达是毫无实际意义的,但我并不这样认为。硬暴力终究不能是畅行无阻所向披靡的。有人会认为抗争付出的代价太大,(他们的看管警察中,有不少人与我讨论过这一话题,几乎都认为抗争的代价太过于惨重),那是个外行观点,如果你选择了怯弱,你付出的代价则更是无边沿的惨重。#

附:高智晟新书订购链接

https://www.amazon.com/dp/B01JTGUFU0/ (电子版)

http://www.books.com.tw/products/0010719455(精装)

http://www.books.com.tw/products/0010719448(平装)

(大纪元首发,转载请注明出处。版权归高智晟及其家人。)

责任编辑:李明心

他们从房里搬来了椅子坐下,继续抽着烟,我的大汗淋漓也在继续着,大约过了半个小时左右,王处长又发话了:“哎,畜生,怎么样了,凉快了没有,这还才开始。你看到的是三位大爷是不?这次来了好几位大爷,慢慢陪着你玩,知道你刚才挨操的原因了吗?我他妈最看不惯就是你一个狗汉奸,竟他妈摆出一副大义凛然的样子,你丫的是不是吃错药了?配吗?我给你说,你丫的别自找苦吃,在你这几位大爷面前,把你的汉奸尾巴夹起来。还有个事,刚进来时几位大爷让你把以前写出去的那些东西给抹了,你不是不答应吗?几位大爷就给你上点凉快的,这会儿你满意了吧?本来写出去倒没有甚么,让丫的那些吃里扒外的汉奸们看看也是好事,让他们知道反对共产党都是他妈的找死,本来是不需要你写甚么的,但随意说了这么一嘴,你竟然敢他妈不配合,这不他妈的找死吗?几位大爷今儿个也累啦,但既然把话说出来了,就得办,现在懒得跟你啰嗦啦,不用你写了,就当着几位大爷的面吱一声就成,就说一声,说2007年你写的那次酷刑的事是假的,没有录音、录像,其实说不说都无所谓,只是几位大爷气不顺,拧在这茬儿上,你就说一声拉倒了啦。”

他这么一说,我的头脑又完全清楚起来,根据以往的经验,他们这是在找台阶下。他们也的确是累啦,但我继续不说话,我想无非又多一次暴虐过程而已,而这时候已完全没有了具体的疼痛,虽然感到有漫无边际的疼痛。规律是铁定了的,违背了他们的意愿那是有后果的。一个是施加酷刑的秘密警察,一个是监狱里的警察,他们的自尊是变态的敏感,一触即溃。那真是一种不幸,容忍,作为人类的一种基本能力,在于他们已是完全丧失,变异成了一种变态的暴虐,有时你并不要做甚么,只需不说话,他们即会把裹挟着烈怒的暴虐倾泻至你的头上。

“我再问你一次,说还是不说?”我的心里默念着,又要开始了。应该是三个人同时猛地离开了坐着的椅子,我又听到了惨叫声及混乱的踢打声、踏步声,我老是觉得自己稀里糊涂,却又不完全是。突然楼道里响起了吼叫声,是他们的吼叫声,那声音很大,原来是骂我畜生,应该是只有一个人在吼叫,正在踢我的应该是一群人。

终于,楼道里稍微安静了一些,只有呻吟的声音,但不很响。楼道里又亮了一下,他们又吸上烟了。“停了,又停了”我的心里默念着,脸又开始感觉到地砖的冰凉。都到这种状态了,又施加了一轮暴虐,这需要多么可观的无良勇气,我依然胡乱地默念着。

有人站起来了,应该是吸完烟了。猛地,有人抓住了我的双肩,我被人提着坐了起来,一个黑头套套在了头上,我不再关心一切可能的局面。两个人把我架了起来,腿部感到还颇有力量,骨头当没有损折,他们架着我开始走动,我觉得行走还没有问题。

他们架着我走了有六七十米后来了个360度转弯,又开始行走,又走了几十米后进了一个房间。刚才走了这一圈,实际上是在楼道里来回转了一圈,应该是他们惯用的神经战伎俩。一进房间,我的头套被抓掉,应该是一间宾馆的普通客房,但床已被搬走,房间里除了一张桌子外别无他物,桌子上放了一个硬质的服装袋,袋里装着两只比袋子高出三分之一的电击器。这情形是他们实行酷刑时一目了然的特征。

头套取下后,由于我又昂然而立,这实际上是我的习惯,与情绪没有涉牵,但可能又犯了他们的甚么大忌,或者是撩拨了这种场合下他们特有的敏感神经,又是王处长,破口大骂,说一个狗汉奸摆出一副大义凛然的样子,就是向他们几位大爷挑衅示威。三人像突然中风似的,又对我实施一轮歇斯底里的暴打。那房间约十到十二平米左右,与前几小时在外面的拘狭比则宽敞来了许多,所以这场殴打的暴力与前几个回合相比更加惊心动魄。

进入房间的第一轮暴打过程中我始终没有倒地,但因为双手被背铐,我没有任何条件对自己以一点本能的保护。里面有灯光,大概是在灯光下,我的神情更能为他们看清楚。我不惧怕他们,内心蓬勃着的鄙视大略能从眼神里读出来,这时他们最忌讳的。那姓王的处长到房间里面的近一个小时,就跟我的神态干上了,他是绝不允许狗汉奸摆出大义凛然的样子,那真是他的局限及变态神经的产物,我并未刻意要弄出一个“大义凛然”形,也更不是甚么勇气之类的形显,那只是一种气的质显。说心里话,我当时及现在都是这样想,当时若是我的手不被束缚,我的反抗将是毫无犹豫的,横竖是被无底线地折磨,如果当时我的手不被背铐,我会瞅准时机扑扼其中一名凶徒的咽喉,除非砍断我的手,不然我将力扼至死之,绝不含糊。

理性是甚么?不错,理性是人类文明的结晶,是一种无上的力量,却绝不能成为无底线容忍一切野蛮的理由。我当时就想,野蛮成了畅行无碍的力量,而理性价值的呵护成本也不能全无边缘。我反对暴力,但绝不无底线地迁就暴力,当尊严正在经历野蛮的无底线暴虐时,只要有条件,就绝不放弃自卫。当然,对于有限的自卫,无论当时还是现在,我的冲动针对的都是暴力正在发生之时。当他们停止施暴时,我内心从未有过这种冲动。

我绝不仇恨他们,却也谈不上怜悯,只是可怜他们,确实是常替他们哀伤,觉得这是怎样的一种不名誉的角色,成了这种角色是怎样的一种不幸啊!在今日中国,罪行和可恶的是邪恶专制权力,他们只是专制权力的鹰犬,即便是他们中间的个别人自己也是心知肚明的。他们三人中的“阿巨兄”就与另外两人有些不同,从2007年到2010年的4月,他有一个绝对的规律,即绝不与我的眼神发生碰接,只要我在场,他百分百地两眼下视,他对我的殴打,与“重八君”是有着极明显区别的,我闭住眼睛就能分别开来。2007年的那次酷刑,真正的属于“上面领导专门挑选”的是四位,其中三位,即“重八君”、王处长及其我曾叙述说过的那位靓仔,他们三个人的施暴可谓凶残、冷酷和实实在在的,而“阿巨兄”的出手明显是有些分寸的。

实际上,对于施暴,如果有条件避免,他们中间一些人会选择放弃,新疆的那次酷刑就是个证据。当时厅里挑了三个人,分别来自不同的地方,三人中,在两天的酷刑过程中,其中两人始终没有与我发生任何身体接触,其中一人只是每必加入骂阵却绝不动手,而另一人则是不仅连骂都没有,而且在两天里,没有给过一个恶意的眼神,而且眼里始终释放着善意。对这种现象我颇诧异,后来就此现象我与新疆的看管人员讨论过,他们的分析使我信服。他们的区别就出在人员来自不同的地方,而又互不统属。说这三个人若是来自同一单位,而又由自己的领导带队,那情形就完全不同了。说这三个人之间,既无同事间的竞争,又不需要向领导表现,而这次抽调的工作又是打人,而且又是打你这样的人,所以只要有可能,有些人就会选择放弃,说谁不知道自己在干甚么。这个现象极值得研究,这表明了许多酷刑的实施者,其核心动机就是无底线的个人私念。

从进了房间开始,王处长就是不依不饶地与他认为的大义凛然发生着交涉。为这茬儿,他们又开始折腾我有一个多小时。而后又转入跪下与绝不跪下的没完没了的冲撞,其间多次发生他们在我背后猛击而我几乎是直身倒下而头撞地板的情形。由于双手不能发挥一点作缓冲作用。背后遇袭后,人全无遮拦地扑倒。那些“有识之士”可能会笑我指我迷信或事后对号入座。这种多次直身扑倒撞击地板砖而脑部丝毫无损,神的保护是显而易见的。就拿他们用膝盖猛击我的胸部这点而言,如果那是发生在纯生物间的碰撞,那种丧失理智的击撞,是百分百的会造成胸腔、心肺气血功能毁灭性的损伤,那结果实在是个奇迹。我的胸腔及相关脏器丝毫无损,直至2011年11月15日夜,一个秘密警察头子谈到这个过程时仍睁大眼睛说:“老高,你他妈身体真好,都他妈神啦!”

这一次进来后,由于他们宁死不愿接受一个狗汉奸的大义凛然,而我实在又是去“大义凛然”不能,“重八君”再次凶残地对我施以猛烈的膝盖顶击胸部的暴虐。我听到了那种极陌生的惨叫,直撞得口吐黏液,两眼模糊看不清东西,但依然能看清楚每个人的轮廓。出现了个有趣的环节,那“重八君”显然的是丧失了理智,越顶越猛,竟然是王处长扑过来用电击器给我拦开,把“重八君”堵到一边。我从中读出,一、上面有底线性指示,即不能打死;二、王处长头脑冷静,他看出“重八君”情绪完全失控了。

关于跪与不跪的对抗性终于还是没有结果,因为用暴力来维持的下跪终究是虚假的,他们只要松手,我就会站起来,除非我不再有可以站起来的能力。未来读到这段文字的亲爱的读者朋友们,我提醒你们,切不可把这过程看成是一个人的勇敢,我最有权威结论之,整个过程,我从未有过一丝的要与勇敢来办理交涉的冲动。在那种黑暗的环境里,使出些豪气、搬出些勇敢的架势我觉得不大符合人性,我自己觉得应当只有两种情形,一种是一落到心底的怯弱,一种是近乎倔强的不屈,两种情形都符合人性,都应得到理解。我是属于后一种情形。我当时就坚持想着,爷爷就是个人,只要我还有一点冲动的能力,还有着一点表现这种冲动的能力,爷爷释放出的就会是一个人的反抗。当然从“有识之士”的角度看,这种表达是毫无实际意义的,但我并不这样认为。硬暴力终究不能是畅行无阻所向披靡的。有人会认为抗争付出的代价太大,(他们的看管警察中,有不少人与我讨论过这一话题,几乎都认为抗争的代价太过于惨重),那是个外行观点,如果你选择了怯弱,你付出的代价则更是无边沿的惨重。#

附:高智晟新书订购链接

https://www.amazon.com/dp/B01JTGUFU0/ (电子版)

http://www.books.com.tw/products/0010719455(精装)

http://www.books.com.tw/products/0010719448(平装)

(大纪元首发,转载请注明出处。版权归高智晟及其家人。)

责任编辑:李明心