【新唐人2015年11月12日訊】家和萬事興,自古以來,中國人一向重視家族觀念;認為「家庭」是社會最基本的構成元素之一。建造於清朝嘉慶年代的這棟徽派古宅,就曾居住著黃氏八代人,歷經200年風雨。

(美國迪美博物館提供)

(美國迪美博物館提供)

(美國迪美博物館提供)

這座兩層樓的徽派建築,有十六個房間,裝飾風格主要以木構架為主,搭配雕花;突出傳統徽派建築的磚雕、石雕、木雕,「三雕」建築風格。

(美國迪美博物館提供)

(美國迪美博物館提供)

徽派建築中的另一特色,是四水歸堂的天井。據說,徽州商人因擔心財源流失,才建造天井,一來可以透光及通風﹐二來可以防止屋脊的雨水流向屋外,雨水導入天井之中,圖它財不外流的吉利。

(網絡圖片)

相傳當年,宋太祖曾御駕徽州遇雨,在一家民宅的屋簷下避雨,但是屋簷短小。太祖被淋得渾身濕透,居民發現當今天子竟在自家門口,慌忙開門請罪。太祖問他屋簷為什麼造得這般短小?居民答說是祖上沿襲下來的風俗,太祖便建議:祖傳舊制不便更改,但可在屋簷下再造一個屋簷,以利行人避雨。從此世代相襲,也成為徽州建築的特色。

(美國迪美博物館提供)

眼前這棟古宅,原本位於安徽省黃山市休寧縣黃村,自1978年後,便一直荒廢空置;曾一度面臨被拆除的風險。

(美國迪美博物館提供)

(美國迪美博物館提供)

(美國迪美博物館提供)

(美國迪美博物館提供)

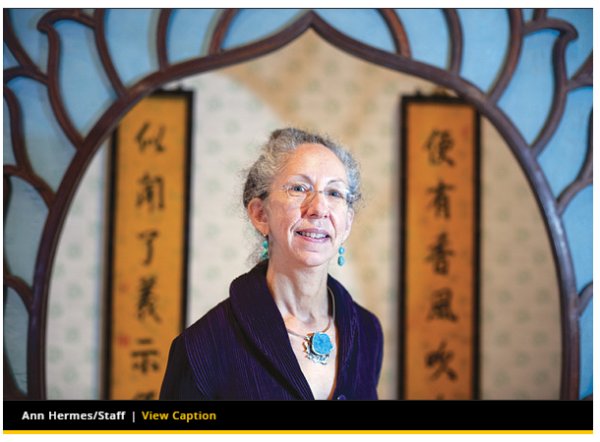

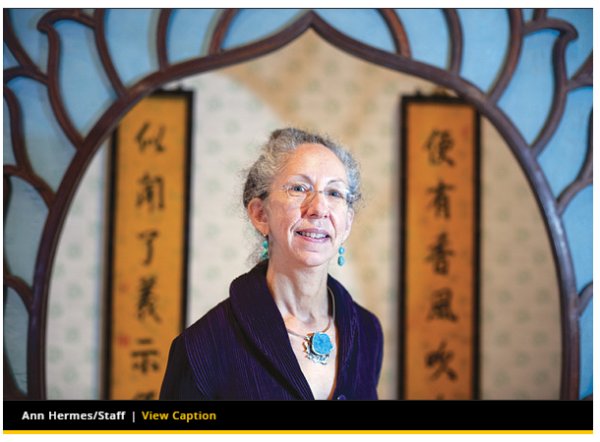

Nancy Berliner,歷史學家,最初發現古宅價值的美國人。(網絡截圖)

千裡馬遇伯樂,1996年,這棟名為蔭餘堂的古宅,被美國史學家白鈴安(Nancy Berliner)發現,隨後分裝拆運至美國迪美博物館(Peabody Essex Museum,PEM)重建,保存至今。

王伊悠,美國迪美博物館。(官方圖片)

美國迪美博物館,中國與東亞藝術部主任策展人,王伊悠博士表示,「這個房子它的意義在於,能讓遊客們切身的進入到中國200年前,老百姓的民居裡。這是非常珍貴的,遊客們的反饋也很感動。我覺得這個房子真的是起到了文化使者的這麼一個作用。」

然而,如果這棟古宅若沒有結識白鈴安,它的下場又是如何呢?據悉,當年白鈴安在黃村選定的6棟建築中,其中有4棟都被拆除,並在原有地皮上蓋起了新式農家小樓。

根據大陸媒體統計,中國大陸古村落數量自2000年起的十年間消失了90萬個,相當於每天消失逾250個自然村落。而這個號稱是全世界第一個、也是唯一建置在海外的徽州古宅,因緣際會下,與美國史學家「擦出火花」,在1997年底,經過分裝,通過40個集裝箱運往美國。花費7年時間,耗資1.25億美元,重現當年宅內一景。

(新唐人記者嘯天溫哥華報導)

◇【新唐人】獨家版權,轉載請與本台聯繫,違者將追究法律責任。

(美國迪美博物館提供)

(美國迪美博物館提供)

(美國迪美博物館提供)

這座兩層樓的徽派建築,有十六個房間,裝飾風格主要以木構架為主,搭配雕花;突出傳統徽派建築的磚雕、石雕、木雕,「三雕」建築風格。

(美國迪美博物館提供)

(美國迪美博物館提供)

徽派建築中的另一特色,是四水歸堂的天井。據說,徽州商人因擔心財源流失,才建造天井,一來可以透光及通風﹐二來可以防止屋脊的雨水流向屋外,雨水導入天井之中,圖它財不外流的吉利。

(網絡圖片)

相傳當年,宋太祖曾御駕徽州遇雨,在一家民宅的屋簷下避雨,但是屋簷短小。太祖被淋得渾身濕透,居民發現當今天子竟在自家門口,慌忙開門請罪。太祖問他屋簷為什麼造得這般短小?居民答說是祖上沿襲下來的風俗,太祖便建議:祖傳舊制不便更改,但可在屋簷下再造一個屋簷,以利行人避雨。從此世代相襲,也成為徽州建築的特色。

(美國迪美博物館提供)

眼前這棟古宅,原本位於安徽省黃山市休寧縣黃村,自1978年後,便一直荒廢空置;曾一度面臨被拆除的風險。

(美國迪美博物館提供)

(美國迪美博物館提供)

(美國迪美博物館提供)

(美國迪美博物館提供)

Nancy Berliner,歷史學家,最初發現古宅價值的美國人。(網絡截圖)

千裡馬遇伯樂,1996年,這棟名為蔭餘堂的古宅,被美國史學家白鈴安(Nancy Berliner)發現,隨後分裝拆運至美國迪美博物館(Peabody Essex Museum,PEM)重建,保存至今。

王伊悠,美國迪美博物館。(官方圖片)

美國迪美博物館,中國與東亞藝術部主任策展人,王伊悠博士表示,「這個房子它的意義在於,能讓遊客們切身的進入到中國200年前,老百姓的民居裡。這是非常珍貴的,遊客們的反饋也很感動。我覺得這個房子真的是起到了文化使者的這麼一個作用。」

然而,如果這棟古宅若沒有結識白鈴安,它的下場又是如何呢?據悉,當年白鈴安在黃村選定的6棟建築中,其中有4棟都被拆除,並在原有地皮上蓋起了新式農家小樓。

根據大陸媒體統計,中國大陸古村落數量自2000年起的十年間消失了90萬個,相當於每天消失逾250個自然村落。而這個號稱是全世界第一個、也是唯一建置在海外的徽州古宅,因緣際會下,與美國史學家「擦出火花」,在1997年底,經過分裝,通過40個集裝箱運往美國。花費7年時間,耗資1.25億美元,重現當年宅內一景。

(新唐人記者嘯天溫哥華報導)

◇【新唐人】獨家版權,轉載請與本台聯繫,違者將追究法律責任。