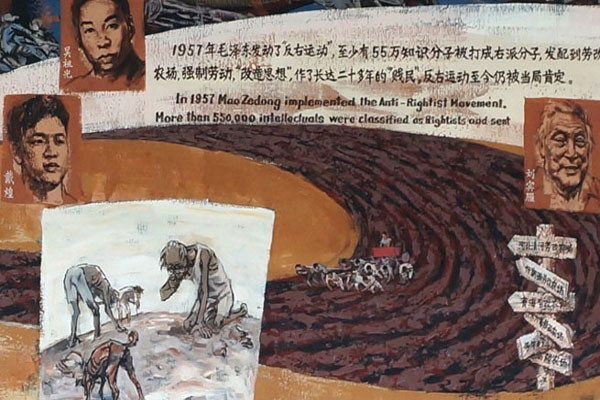

2009年,《往事微痕》曾收录铁流的文章《六十年大庆,滇东北冤魂呻吟》,记录了云南东北地区“反右补课”的一段血泪史。文中提到,当地官员为完成“反右指标”,给教师办班,通过体罚逼他们“向党提意见”。

文中说,当年云南反右中,省委常委组织部长郑敦、副部长王镜如均被毛泽东的刽子手、时任云南省委书记的谢富治诬陷为“反党集团”。谢随即又在省委扩大会议上直接传授“要像挖山药蛋一样在地下党边纵中挖右派”,这句话成为“反右补课”的实质性内容,地方各级就把划右的对像都列为“郑王集团安在基层的钉子”来打,以便讨好和邀功。

最后,滇东北(时称昭通专区)以迫害两千多名无辜者而超额完成任务,成为反右运动的重灾区。其下辖每个县都有多名高级干部被打成右派,更多右派和各种帽子的受害者在中小学教师和企业人员中产生。

铁流在文中回忆,那年他们解赴盐津,因等工具,住在大关镇街上一户老百姓家的街沿上,房主人是个二十七八岁的妇女,生得眉清目秀,小小巧巧,说话客客气极有礼貌,一看就知道是个受过教育的女姓。她身边有个两岁多的细娃,一看见他们嘴里就“爸爸、爸爸” 不停地叫,使她红着一张脸有点不好意思。

一天他和戴长子要水喝,女主人死活也不要他们喝水缸里的凉水,说:“大哥,我们这里凉水不能喝,它是大河水,喝了会生病的。”说着,劈柴生火为他们烧了一锅滚烫的开水,还放上一撮茶叶。

他们一边喝着热热的老鹰茶(山区一种粗劣的茶叶),一边和她聊起天来,才知道她的丈夫原是县里一个中学的教师,去年十二月参加县里教师“整风鸣放”会,说了“教学要注重质量,政治的东西不要太多”,就被划成右派送到很远的农村去监督劳动。

他听后皱着眉头问:“那时整风不是已经结束了吗,他还去提什么意见?”

她说:“是呀,因为地区没有完成抓右派的指标,就把一些教师集中起来办学习班。在学习班里不说话,就把你弄到操场去跑步,从早跑到晚,从晚跑到深夜,要想不跑就得发言,向党提意见。我丈夫实在跑不动了,只好去发言提意见,就这样成了右派。现离家半年多了,所以孩子一见着你们就爸爸、爸爸地乱叫。”

他听后很是凄然,想到家里的女儿也可能这样,便安慰道:“大嫂,你丈夫比我们好,他属于保留公职,现在还是国家干部,只不过少几个工资而已。我们是开除公职送劳动教养的,比起他重多了。”

戴长子接上话岔道:“嫂子,我们离家千里,不知几时才能回去哟!”

文章说,这两千多名“反右补课”受害者以及他们的家属子女亲戚朋友,每家都有一本血泪账。惨烈恶果,典型个案,俯拾皆是,不胜枚举。而今大半数受害者均己逝世,活着为数不多的右派老人仅是“改正”的二等公民。

六十年他们仰望星空,侧耳听着天安门隆隆的礼炮声,他们是哭呢?笑呢?悲呢?喜呢?还有那天下的冤魂,难道也是“辉煌的六十年”么?(编注:该文写于2009年“十一”期间。)

(云涛整理/责任编辑:凯欣)

文中说,当年云南反右中,省委常委组织部长郑敦、副部长王镜如均被毛泽东的刽子手、时任云南省委书记的谢富治诬陷为“反党集团”。谢随即又在省委扩大会议上直接传授“要像挖山药蛋一样在地下党边纵中挖右派”,这句话成为“反右补课”的实质性内容,地方各级就把划右的对像都列为“郑王集团安在基层的钉子”来打,以便讨好和邀功。

最后,滇东北(时称昭通专区)以迫害两千多名无辜者而超额完成任务,成为反右运动的重灾区。其下辖每个县都有多名高级干部被打成右派,更多右派和各种帽子的受害者在中小学教师和企业人员中产生。

铁流在文中回忆,那年他们解赴盐津,因等工具,住在大关镇街上一户老百姓家的街沿上,房主人是个二十七八岁的妇女,生得眉清目秀,小小巧巧,说话客客气极有礼貌,一看就知道是个受过教育的女姓。她身边有个两岁多的细娃,一看见他们嘴里就“爸爸、爸爸” 不停地叫,使她红着一张脸有点不好意思。

一天他和戴长子要水喝,女主人死活也不要他们喝水缸里的凉水,说:“大哥,我们这里凉水不能喝,它是大河水,喝了会生病的。”说着,劈柴生火为他们烧了一锅滚烫的开水,还放上一撮茶叶。

他们一边喝着热热的老鹰茶(山区一种粗劣的茶叶),一边和她聊起天来,才知道她的丈夫原是县里一个中学的教师,去年十二月参加县里教师“整风鸣放”会,说了“教学要注重质量,政治的东西不要太多”,就被划成右派送到很远的农村去监督劳动。

他听后皱着眉头问:“那时整风不是已经结束了吗,他还去提什么意见?”

她说:“是呀,因为地区没有完成抓右派的指标,就把一些教师集中起来办学习班。在学习班里不说话,就把你弄到操场去跑步,从早跑到晚,从晚跑到深夜,要想不跑就得发言,向党提意见。我丈夫实在跑不动了,只好去发言提意见,就这样成了右派。现离家半年多了,所以孩子一见着你们就爸爸、爸爸地乱叫。”

他听后很是凄然,想到家里的女儿也可能这样,便安慰道:“大嫂,你丈夫比我们好,他属于保留公职,现在还是国家干部,只不过少几个工资而已。我们是开除公职送劳动教养的,比起他重多了。”

戴长子接上话岔道:“嫂子,我们离家千里,不知几时才能回去哟!”

文章说,这两千多名“反右补课”受害者以及他们的家属子女亲戚朋友,每家都有一本血泪账。惨烈恶果,典型个案,俯拾皆是,不胜枚举。而今大半数受害者均己逝世,活着为数不多的右派老人仅是“改正”的二等公民。

六十年他们仰望星空,侧耳听着天安门隆隆的礼炮声,他们是哭呢?笑呢?悲呢?喜呢?还有那天下的冤魂,难道也是“辉煌的六十年”么?(编注:该文写于2009年“十一”期间。)

(云涛整理/责任编辑:凯欣)