【新唐人2013年8月5日訊】作者高龍最近走訪晉西北,獲見一批當年種植鴉片的檔案,為40年代的中共統治區鴉片種植提供了確鑿證據。利用這批檔案和相關資料,結合採訪到的民間記憶,作者對邊區鴉片經濟做了較全面的梳理,也證實了中共締造的鴉片經濟對政權存亡具有決定性作用。

走訪延安南泥灣 研究中共種植鴉片歷史

今年春天,筆者來到了延安南泥灣,“陝北的好江南”。如果不是因為其在大生產運動中的特殊地位,這幾乎是一個平淡無奇的陝北小鎮。

周邊是黃土高原的群山,山下是窯洞,以及一些新蓋的房屋。建築群沿著一條溝向兩邊延伸。一條嶄新的水泥馬路穿過小鎮。偶爾會有零散的旅客駕車前來,在眺望遠處的水稻田後遠去。早春季節,遠處山上的森林還沒有長出葉子。小鎮前方大片的水稻田還未種植,上面是去年收割後剩下的乾草。數十年前,這裡還是延安的一片原始森林,有野豬、野羊等出沒。八路軍三五九旅開荒後,森林消失,變成了田野。

南泥灣大生產展覽館是南泥灣的中心。裡面的文物和資料詳細講述了八路軍三五九旅在上世紀40年代大生產運動的歷史。但有一個極為重要的事實,整個展覽隻字未提。這就是三五九旅開荒後的田野上,曾種植了大量鴉片。

回顧上世紀40年代的歷史,與“自力更生”精神相比,中共締造的鴉片經濟對政權存亡具有決定性作用。

上世紀90年代,臺灣學者陳永發對中共鴉片經濟做了基礎性研究。此後,對這一問題的研究不斷深化,新的資料陸續出現,其中之一是《延安日記》。這是蘇聯人彼得•巴菲諾維奇•弗拉基米洛夫在上世紀40年代的日記,對延安鴉片經濟現象做了直觀描述,裡面有一些中共對鴉片經濟的決策過程。1942年至1945年,弗拉基米洛夫以共產國際駐延安聯絡員兼塔斯社記者的身份,在延安工作,與中共高層有過密切接觸。《延安日記》提到,“鴉片是當地貿易中最重要的一宗商品。”

忻州鴉片檔案提供新證據

筆者以這些研究、記載為基礎,結合新發現的“忻州鴉片檔案”,以及採訪到的一批民間記憶,對延安鴉片經濟這個“中共歷史上的最大機密”(陳永發語)作一次較全面的梳理。

“忻州鴉片檔案”

近期,筆者在山西省忻州地區見到一批當年晉西北種植鴉片的檔案。據擁有這批檔案的人士介紹,這批檔案從忻州某縣檔案館流出,以“賣廢紙的價格”賣給了文物販子。該人士花高價從文物販子手中購得這批檔案,並妥善保管。

根據檔案所在地和內容,筆者將這批檔案初步命名為“忻州鴉片檔案”。

“忻州鴉片檔案”數量達兩百多件,內容涉及晉西北鴉片種植、收割、運送、稅制等等,全方位勾勒了上世紀40年代的鴉片經濟。出於學術研究和寫作需要,該人士向筆者提供了其中的五件檔案,內容包括鴉片種植、運輸、稅制等。“忻州鴉片檔案”紙張都已經泛黃,但裡面的毛筆字工整,信息量較大。

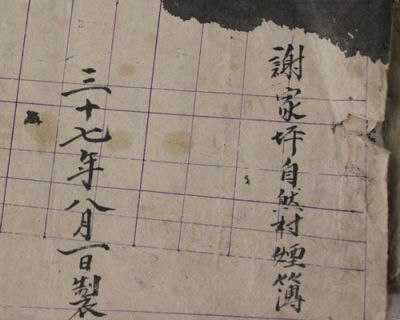

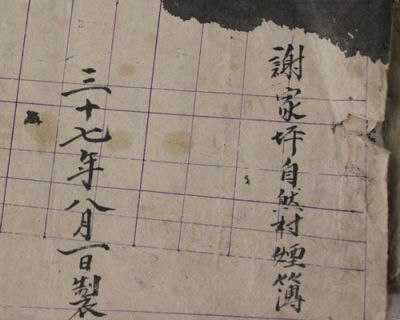

“忻州鴉片檔案”中的一件,“《謝家坪自然村煙簿》,三十七年八月一日制”

“忻州鴉片檔案”的面世,能夠較大地夯實解放區鴉片經濟這一重大課題的立論基礎,為這一課題的研究提供全新的文獻支撐。

目前研究延安鴉片經濟的文獻來源主要有幾大塊:陝甘寧邊區的經濟檔,國民政府的情報檔,國共報紙的一些線索,《延安日記》、《謝覺哉日記》等日記。與上述資訊來源相比,“忻州鴉片檔案”具有系統性,比如有完整的稅製表等。

嚴重的中共生存危機到來

1941年,在陝北立足數年的中共迎來了嚴重的生存危機。這場危機是中共鴉片經濟產生的直接背景。

皖南事變後,國共關係極度惡化。國民黨停止了對中共的財政補貼“協款”。協款是國民黨按月發給八路軍的軍餉糧米。此前數年,國民黨的協款在中共歲入中占支配地位。1940年,協款比例仍高達73.54%。

國民黨同時對陝甘寧邊區全面封鎖,試圖切斷邊區與外界的聯繫。這對經濟主要靠外援、內部工業基礎薄弱的陝甘寧邊區來說,是致命威脅。1937年至1940年,陝甘寧邊區接受的外援最多占到85.8% 。

吸食鴉片的用具

為應對危機,1941年2月,邊區銀行宣佈停止法幣流通,開始發行邊幣,當年就發行邊幣2300多萬。但邊幣發行缺乏雄厚的經濟後盾,發行後一年之中跌了七八倍之多,引發了嚴重的通貨膨脹。邊區的綏德、關中、隴東等地出現了拒絕使用邊幣的現象。邊幣也沒有將法幣擠出市場。到1942年底,法幣在邊區仍佔有65.4%的份額。

國民黨封鎖致使邊區物資奇缺,物價暴漲。1942年,延安的小米價格漲129%。

1937年後,邊區農民的財政負擔主要是救國公糧。1940年,徵收9.7354萬石,人均負擔7升多,占年收穫量的6.38%。而短短一年過去的1941年,徵收20.1617萬石,人均負擔14.8升,占年收穫量的13.85%。沉重的公糧重負下,1941年,陝西志丹縣發生了多次搶糧事件。

毛澤東在邊區高級幹部會議上說:“我們曾經弄到幾乎沒有衣穿,沒有油吃,沒有紙,沒有菜,戰士沒有鞋襪,工作人員在冬天沒有被子。”

直接的應對就是大生產運動。

1941年3月,八路軍三五九旅開赴南泥灣,成為大生產運動的標誌性事件。

1942年10月,中共西北中央局召開了高級幹部會議,提出“邊區黨今後的基本任務是建設,而建設的任務就是生產與教育兩大工作,其中生產更有決定性。”著名的大生產運動大規模展開了。

大生產運動是一場政權自救運動。陝甘寧邊區政府專門成立生產委員會,制定和採取有效措施,擴大耕地面積,提高糧食產量,並號召種植經濟作物。

而一種最重要的經濟作物,卻被教科書遮罩:鴉片。

長期以來,開荒種地、伐木燒炭、紡線織布等成了大生產運動的宣傳圖景。而大生產運動最核心、最重要、最隱祕的部分,卻是鴉片經濟。

1941年,在中共延安政權最困難的時候,鴉片登上了歷史舞臺。1945年1月15日的《謝覺哉日記》提到,“毛說我黨犯過兩次錯誤,一是長征時亂拿人民東西(不拿不得活),二是種某物(不種度不過難關)——缺乏仁政觀點的人,則認為這是直截有利的辦法,甚至發展到某貨內銷。”其中的某物、某貨,指的就是鴉片。從謝覺哉的敘述“不種度不過難關”可知鴉片經濟的重要性。

大量種植鴉片

鴉片在上世紀40年代能充當中共延安政權“救世主”的角色,並不是一種突兀的歷史現象和天才的經濟設想,而是有其歷史延續性。

鴉片作為商品有幾大特徵:運輸方便,價格高,市場廣泛,山陝一帶適合種植。此外還有關鍵的一點,鴉片是民國一種普遍流行的硬通貨。《長征:前所未聞的故事》提到,有的紅軍戰士回憶說,他們曾用鴉片當作貨幣去購買生活必需品。當時在貴州,鴉片通常代替貨幣流通。張國燾的軍隊沒收地主財產時也沒收鴉片,用來購買給養。

1941年,中共下達種植令,轄區農民每戶栽種五至十畝鴉片。對外銷售,對內禁煙,是中共發展鴉片經濟的方針。1941年底邊區成立禁煙督察局,後改為禁煙督察處。據《延安日記》記載,任弼時被任命為“鴉片問題專員”。

1943年9月22日的《延安日記》記載了中共高層對鴉片經濟的決策過程,“政治局討論了經濟困難問題,找出了一個相當別出心裁的辦法。政治局批准,加強發展‘公營的鴉片生產與貿易’。同時決定,作為緊急措施,要在一年內為中央政府所轄各省的市場(叫作對外市場)至少提供一百二十萬兩鴉片。”

《延安日記》還記載了任弼時轉述毛澤東的話,“任弼時說,毛澤東同志認為,種植、加工和出售鴉片不是件太好的事。可是,毛澤東同志說,在目前形勢下,鴉片要起打先鋒的、革命的作用,忽視這點就錯了。政治局一致支持中共中央主席的看法。”、

1942年,陝甘寧邊區和晉綏邊區開始大量種植鴉片。兩地氣候適合種植鴉片,在清代、民國都有種植鴉片的歷史。據學者陳永發的敘述,1942年,晉綏邊區有河曲、保德、偏關、神池、甯武、五寨、平魯、朔縣、岢嵐等九處栽種鴉片。陝北分佈更廣,“除交通要道和接近國民政府地區外都有種植”。

山西民歌也提到了當年種鴉片的事。山西忻州市河曲縣文化館賈德義採訪整理的民歌《種洋煙》提到,“過了大年是春天,家家戶戶種洋煙。十畝地來八畝田,留下兩畝種洋煙。”

另一首民歌《種洋煙》唱道,“青天蘭天紫圪蘭蘭的天,什麼人留下個種洋煙。”

山西省忻州市退休幹部王思聰,1945年至1953年,在晉綏邊區文聯下屬的文工團、晉綏邊區“七月”劇社、人民劇社等單位工作。王思聰當年親眼見證了晉綏邊區種鴉片的場景。

1945年8月,12歲的王思聰在晉綏邊區入伍。他年紀小,不能打仗,就待在文工團。王思聰告訴筆者,“晉綏邊區種鴉片可以追溯到1942年。當時閻錫山、日本人封鎖邊區,外邊的物資供應進不來。通過種鴉片這種辦法解決棉布、棉花物資等經濟問題。”

1947年,王思聰跟隨部隊文工團待在晉綏邊區首府興縣。在興縣的大川裡面,王思聰看到了大片罌粟,“一道溝到處有”。在他印象中,這一帶的鴉片種過一年。“當時有規定政策,每戶允許種多少鴉片,但我年齡小,記不得了。”王思聰。

但王思聰親眼見過農戶收割鴉片的場景。那是天氣很熱的7月份。收割在中午太陽最熱的時候進行。“將大煙殼一割,白水流出了。鴉片刀下面附一個小桶,是農戶自己拿鐵皮做的。拿指頭一抹,白水就流到小桶裡面了。”王思聰回憶。

王思聰描述,當時種鴉片確實在一個艱苦的背景下進行。他入伍後,部隊兩年發一套棉衣,一個季度發一塊毛巾和一塊肥皂。他那時候年紀很小,發的鞋很大,就在鞋上弄兩個孔,拿繩子拴起來。那時候他們冬天就發棉衣、棉褲兩件,裡面也沒有內褲穿。冬天沒有襪子穿,鞋口的肉凍得流血。夏天也沒有替換的衣服。衣服髒了到河裡洗,洗了放在石頭上晾乾。人赤裸著在河裡邊,等衣服幹了再上去。

文工團之後,王思聰在劇團工作。當時他們十幾個小孩每天練功。練功特別費衣服,發的鞋不夠穿。有次賀龍到劇團視察。他們的鞋前面都露出腳趾頭了。他們十幾個小孩拉住賀龍,讓他一個一個看。賀龍發現他們的鞋確實爛得不行了,就寫了個條,說“到後勤部領去吧”。機關就派了牲口到後勤部,給他們一個人領了一雙鞋。

鴉片由政府統購 大量獲利

在陝甘寧邊區和晉綏邊區,農戶收割鴉片之後並不能自由銷售,而是由政府設立煙站統購。

忻州作家任存弼告訴筆者,他父親的第一個老婆韓秀女當年曾在晉綏邊區農村種鴉片。1942年,任存弼的父親任強熙到內蒙古五原去了。任強熙的老婆韓秀女留在村裡種鴉片。收割鴉片後,農戶需要到政府部門設立的煙站銷售。韓秀女有一天去煙站賣鴉片。她當時覺得她產的鴉片品質等級很高,夠頭等。但煙站收購的人卻給她將等級壓得很低,說成三等。韓秀女脾氣剛烈,當天在煙站據理力爭,自己受了氣。回去後她就把熬鴉片的水喝掉死了。

“忻州鴉片檔案”中有一件《腰莊煙畝稅冊》,有關於腰莊農戶鴉片種植情況的詳細記錄。根據《腰莊煙畝稅冊》,種鴉片的農戶成分多數為貧農,少數為中農。該表統計了土地原耘畝和折苗畝的面積。原耘畝是土地的總面積,折苗畝是土地用於農業的有效使用面積。

筆者現將該村10戶的鴉片種植情況列舉如下。

譚二才,貧農,原耘畝是1畝,折苗畝是8分。土地產鴉片的等級是5等,產量是20兩,徵稅是3.8兩。

郭雙喜,中農,原耘畝是1.2畝,折苗畝是1.05畝。土地產鴉片的等級是3等,產量是36.7兩,徵稅11.8兩。

張狗完,貧農,原耘畝是9分,折苗畝是8分,土地產鴉片的等級是3等,產量是28兩,徵稅7.48兩。

郝成成,貧農,原耘畝是4分,折苗畝是3.5分,土地產鴉片的等級是8等,產量是5.25兩,應徵稅0.68兩。

郝連栓,貧農,原耘畝是1.2分,折苗畝是1分,土地產鴉片的等級是7等,產量是1.8兩,免稅。

郭毛人,貧農,原耘畝是9分,折苗畝是8分,土地產鴉片的等級是6等,產量是17.6兩,未寫明徵稅數量。

郝三人,貧農,原耘畝是2分,折苗畝是2分,土地產鴉片的等級是6等,產量是4.4兩,免稅。

郭四虎,貧農,原耘畝是2.5分,折苗畝是2.5分,土地產鴉片的等級是4等,產量是7.5兩,徵稅0.98兩。

柴貴貴,貧農,原耘畝是1.5分,折苗畝是1.5分,土地產鴉片的等級是4等,產量是4.5兩,免稅。

郭存存,貧農,原耘畝是4分,折苗畝是4分,土地產鴉片的等級是3等,產量是14兩,徵稅2.24兩。

《腰莊煙畝稅冊》顯示,農戶種鴉片5兩以下免稅。“忻州鴉片檔案”中有一份《48年藥稅徵收比例》,對中共鴉片稅收政策作了清晰的說明。當年晉西北的鴉片稅制是按累進稅計稅。

1、 一律按每戶總產量計征。

2、 每戶總產量在五兩以下者免征。

3、 每戶總產量滿五兩者徵收百分之十。

4、 每戶總產量在五兩以上至十兩者徵收百分(之)十三。

5、 每戶總產量在十兩以上至十五兩者徵收百分之十六。

6、 每戶總產量在十五兩以上至二十兩者徵收百分之十九。

7、 每戶總產量在二十兩以上至二十五兩者徵收百分之二十三。

8、 每戶總產量在二十五兩以上至三十兩者徵收百分之二十六。

9、 每戶總產量在三十兩以上至三十五兩者徵收百分之二十九。

10、每戶總產量在三十五兩以上至四十兩者徵收百分之三十二。

11、每戶總產量在四十兩以上者均征百分之三十五不再累進。

鴉片統購政策是冷酷的。農戶種鴉片也有任務,屬於政治攤派。如果完不成任務,農戶得自己拿錢買鴉片,然後再上繳。

農戶去煙站出售鴉片,之後換回等價貨物,沿途設有嚴格的稽查崗位。需要有許可證才能放行。“忻州鴉片檔案”中有一件《36年交換許可證放行》。這件檔案的日期是“中華民國三十六年九月二十五日”,即1947年9月25日。《36年交換許可證放行》寫著,“茲有甯武縣第四區謝家坪村李喜牛、李金牛等五人攜帶藥品三十六兩到縣上帶換回等價貨物,換布及衣服牲畜,業經批准發給許可證明,希沿途放行,此照。又給安滿蒼收執。縣長王子仁 稅務局長張一心”。

與以往研究者遇到的“特產”、“特貨”等詞彙不同,“忻州鴉片檔案”出現了“大煙”字樣。“忻州鴉片檔案”中有一件檔案《煙站致趙應堂煙布價》,文字為:“趙應堂同志:祝您好吧。大煙已收下,毛重29.6兩,皮重13.8兩,淨重15.8兩,6個煙,共25萬8000元,買布世齊布6匹,地球布5匹,又零尺7.8尺,請照數查收為荷。煙站侯成明啟(1948年)4月30日”。

“忻州鴉片檔案”中有一件《王子仁統購藥材通知》。該檔案詳細地描述了1947年山西省臨武縣統購鴉片的事情。在檔案中,鴉片被隱晦地稱為“藥材”。

《王子仁統購藥材通知》提到,1947年邊區政府在臨武縣統購鴉片,是為了“解決貧苦農民的生產資料”。統購鴉片則能“解決存藥戶農民的一部分生產資本,把它用於準備生產上,來積極克服困難。”檔案介紹,1946年,臨武縣災荒普遍、農產收成很低,一般是三成至五成,在1947年積極準備大生產的時候,“農民的口糧種子都很困難,主要應該生產中解決”。

《王子仁統購藥材通知》提到了統購的具體方案,提出在統購中首先滿足災荒比較嚴重區村全體農民出售藥材(即鴉片)的要求,來解決生產資本。受災荒較輕的村莊這期則只能統購一部分,統購物件數量均有限制。

在統購手續上,《王子仁統購藥材通知》指出:1、各村農民到統購站出售藥材必須經過各村代表及工作團同志的討論該出售多少,解決生產中什麼困難,與組織生產結合起來,經過審查批准由村公所給予介紹證明才能來統購站出售,換取他在生產中必須資料(布花),如沒有證明介紹,私人不得攜帶藥材出售,違者查獲沒收。2、藥材價格,應依照布花糧主要的價決定……不使群眾吃虧。

《王子仁統購藥材通知》將統購時間定為三月份至四月底,設立了多個統購點,“依照各村各戶不同情況民主討論大量介紹存藥農民前來出售,特別著重於組織生產解決其生產中的困難,以便積極開展大生產運動。”

鴉片貿易

邊區政府收購鴉片後,在新華等化學工廠加工成熟鴉片,之後涉及到出售的問題。如前所述,鴉片在政策上禁止內銷。兩大邊區種植的鴉片,最後被售往國統區或日偽佔領區。1943年12月19日的《延安日記》提到,“不管怎麼樣封鎖,特區同國民黨各省甚至還同日本佔領區進行著活躍的貿易。從特區運出鹽、羊毛、家畜,近年來還有數量不斷增加的鴉片。”

陳永發在《紅太陽下的罌粟花:鴉片貿易與延安模式》一書中介紹,中共鴉片貿易開始是分散經營,後來集中統銷。負責鴉片統銷的主要是西北土產公司。土產公司是邊區各黨政軍機關的合資公司,1942年底成立,主要任務就是推銷鴉片,換取和掌握法幣和日常必需品。

1943年中共設立物資局,合併貿易局、土產公司等,全力展開鴉片推銷。該年,中共從鴉片統銷獲利為歲入的40.82%。據此資料,鴉片經濟在挽救中共政權中起了決定性作用。

陳永發引用的國民政府調查顯示,中共的鴉片由本地或外來商人承購,由軍隊保運。負責保運的是蕭勁光的八路軍留守處。保運費一兩九十元。商人除繳納保運費之外,每兩煙土需繳納登記費七十五元,過境稅二十元。

1943年,陝甘寧販賣的鴉片,60%左右來自晉綏邊區。1944年,幾乎全部來自晉綏邊區和日本佔領區。《延安日記》提及,賀龍部隊所在地晉綏邊區,是主要提供鴉片的地區。

根據現有資料綜合判斷,陝甘寧邊區種植鴉片是從1942年至1944年。而晉綏邊區種植鴉片時間要長很多,大約從1942年到1948年。

在中共鴉片貿易中,軍隊參與是典型特徵。陳永髮指出,軍隊中的警一旅、獨一旅、警三旅等也做鴉片生意。1943年1月29日的《延安日記》記載,“到處都在做非法的鴉片交易。例如,在柴陵,還在後方的步兵第120師師部,撥出一間房子來加工原料,製成鴉片後就從這裡運往市場。……在第120師師部裡,討論的中心不是戰鬥任務、作戰和其他軍事問題,而是怎麼做買賣和賺錢。”《延安日記》還提到,罌粟的種植與加工,大部份都將由部隊來管。賀龍的120步兵師長期做鴉片生意。

雖然有嚴格的統銷政策,鴉片黑市仍然存在。1943年十月十九日的《謝覺哉日記》提到,“法幣和邊幣比價,牌價一與二二,黑市有至一與五六,甚至九者。原因是黑白二物統銷不密,致銀行不能掌握全部或大部外匯,加以破壞份子作祟所致。擬在一二月內做到消滅黑市。”

國共“鴉片戰爭”

在中共進行鴉片貿易時,國民政府實行的是禁煙政策。而國統區是中共鴉片的主要銷售地,這勢必引起尖銳矛盾。

與矛盾而來的就是國共之間的“鴉片戰爭”。國民黨曾幾次派人到鄧寶珊駐地榆林和綏德一帶購買鴉片,後轉運到平涼和關中一帶傾銷,以打擊中共鴉片統銷政策。

事實上,國共軍隊間也有祕密的鴉片貿易。

忻州當地作家楊峻峰,1957年出生。1975年,楊峻峰在神池縣農具廠工作,遇到老木工谷三。谷三是神池縣大磨溝人,當時50多歲。谷三曾在八路軍工作。他對楊峻峰講了很多事。讓楊峻峰記憶最深的,是八路軍拿鴉片換國民黨軍隊的武器。活動範圍就在山西北部。

谷三介紹,國軍有武器,而八路軍有鴉片。雙方有交換的需要,會事先溝通。交換都是祕密進行。在具體交換中,八路軍將鴉片埋在野外某個不為人知的地方,之後就離開了。國軍過去,按照約定方位把鴉片挖出來,再把八路軍需要的武器放進去。這些地方一般位於山區,比較隱蔽,但又不偏僻,人容易去。在雙方整個交換過程中,人不見面。國民黨部隊當時不允許販賣武器,都是偷著賣,私下想要鴉片倒賣。

楊峻峰告訴筆者,神池縣大磨溝另有一位老人丁執中,現已去世。丁執中1937年8月當兵,曾任連長。他是八路軍裡面負責拿鴉片換敵佔區白銀的主要執行者,13年職務沒有動過。

閻錫山是實行禁煙政策的,提倡“煙賭髒欺的自治禁絕”。《閻伯川先生言論輯要》為中共鴉片貿易提供了佐證,“至鴉片一物,禁種我省已經禁絕,禁吸實未除根。而鄰省則因有土匪之故,大種而特種,現款之輸出該省者,尤為不可勝計。”

在1942年1月17日的《閻錫山日記》中提到,“此次七十三師營長黨金堂等四人之執行紀律,我們是萬分的痛心。”日記中所講就是閻錫山軍隊與“河西某單位”拿武器換鴉片的事。當時的參與者是閻錫山軍第七十三師第二十七團第一營營長黨金堂等四人,駐守大寧縣黃河渡口。他們與中共轄區相關部門以貨易貨,從中謀利,被人告發。閻錫山獲悉後,令黨金堂等四人自裁。第七十三師師長高悼之奉命後,著團部軍醫勾鹿付給毒藥。四人服毒而死。

1944年4月28日的《延安日記》記載,外國記者要到延安來訪問,毛想借此同反法西斯聯盟的主要資本主義國家建立正式關係。但尷尬的事情出現了。“大片土地都種上罌粟。這是件十分令人不愉快的丟臉的事情。”但怎麼掩蓋幾百公頃土地都已種植的事實呢?

答案正是著名的八路軍三五九旅。三五九旅被派往該旅駐地通往延安及其冬季營地的道路兩旁去剷除罌粟。

參考資料:

“忻州鴉片檔案”

《延安日記》(東方出版社2004年版)

《謝覺哉日記》(人民出版社1984年版)

《紅太陽下的罌粟花:鴉片貿易與延安模式》(1990年12月《新史學》一卷四期)

《長征:前所未聞的故事》(解放軍出版社2001年版)

《中國共產黨歷史》(中共黨史出版社2002年版)

《陝甘寧革命根據地史》(甘肅人民出版社2009年版)

《延安曾經是天堂》(陝西人民出版社2012年版)

──轉自《網上論壇》 有刪節 本文只代表作者的觀點和陳述。

走訪延安南泥灣 研究中共種植鴉片歷史

今年春天,筆者來到了延安南泥灣,“陝北的好江南”。如果不是因為其在大生產運動中的特殊地位,這幾乎是一個平淡無奇的陝北小鎮。

周邊是黃土高原的群山,山下是窯洞,以及一些新蓋的房屋。建築群沿著一條溝向兩邊延伸。一條嶄新的水泥馬路穿過小鎮。偶爾會有零散的旅客駕車前來,在眺望遠處的水稻田後遠去。早春季節,遠處山上的森林還沒有長出葉子。小鎮前方大片的水稻田還未種植,上面是去年收割後剩下的乾草。數十年前,這裡還是延安的一片原始森林,有野豬、野羊等出沒。八路軍三五九旅開荒後,森林消失,變成了田野。

南泥灣大生產展覽館是南泥灣的中心。裡面的文物和資料詳細講述了八路軍三五九旅在上世紀40年代大生產運動的歷史。但有一個極為重要的事實,整個展覽隻字未提。這就是三五九旅開荒後的田野上,曾種植了大量鴉片。

回顧上世紀40年代的歷史,與“自力更生”精神相比,中共締造的鴉片經濟對政權存亡具有決定性作用。

上世紀90年代,臺灣學者陳永發對中共鴉片經濟做了基礎性研究。此後,對這一問題的研究不斷深化,新的資料陸續出現,其中之一是《延安日記》。這是蘇聯人彼得•巴菲諾維奇•弗拉基米洛夫在上世紀40年代的日記,對延安鴉片經濟現象做了直觀描述,裡面有一些中共對鴉片經濟的決策過程。1942年至1945年,弗拉基米洛夫以共產國際駐延安聯絡員兼塔斯社記者的身份,在延安工作,與中共高層有過密切接觸。《延安日記》提到,“鴉片是當地貿易中最重要的一宗商品。”

忻州鴉片檔案提供新證據

筆者以這些研究、記載為基礎,結合新發現的“忻州鴉片檔案”,以及採訪到的一批民間記憶,對延安鴉片經濟這個“中共歷史上的最大機密”(陳永發語)作一次較全面的梳理。

“忻州鴉片檔案”

近期,筆者在山西省忻州地區見到一批當年晉西北種植鴉片的檔案。據擁有這批檔案的人士介紹,這批檔案從忻州某縣檔案館流出,以“賣廢紙的價格”賣給了文物販子。該人士花高價從文物販子手中購得這批檔案,並妥善保管。

根據檔案所在地和內容,筆者將這批檔案初步命名為“忻州鴉片檔案”。

“忻州鴉片檔案”數量達兩百多件,內容涉及晉西北鴉片種植、收割、運送、稅制等等,全方位勾勒了上世紀40年代的鴉片經濟。出於學術研究和寫作需要,該人士向筆者提供了其中的五件檔案,內容包括鴉片種植、運輸、稅制等。“忻州鴉片檔案”紙張都已經泛黃,但裡面的毛筆字工整,信息量較大。

“忻州鴉片檔案”中的一件,“《謝家坪自然村煙簿》,三十七年八月一日制”

“忻州鴉片檔案”的面世,能夠較大地夯實解放區鴉片經濟這一重大課題的立論基礎,為這一課題的研究提供全新的文獻支撐。

目前研究延安鴉片經濟的文獻來源主要有幾大塊:陝甘寧邊區的經濟檔,國民政府的情報檔,國共報紙的一些線索,《延安日記》、《謝覺哉日記》等日記。與上述資訊來源相比,“忻州鴉片檔案”具有系統性,比如有完整的稅製表等。

嚴重的中共生存危機到來

1941年,在陝北立足數年的中共迎來了嚴重的生存危機。這場危機是中共鴉片經濟產生的直接背景。

皖南事變後,國共關係極度惡化。國民黨停止了對中共的財政補貼“協款”。協款是國民黨按月發給八路軍的軍餉糧米。此前數年,國民黨的協款在中共歲入中占支配地位。1940年,協款比例仍高達73.54%。

國民黨同時對陝甘寧邊區全面封鎖,試圖切斷邊區與外界的聯繫。這對經濟主要靠外援、內部工業基礎薄弱的陝甘寧邊區來說,是致命威脅。1937年至1940年,陝甘寧邊區接受的外援最多占到85.8% 。

吸食鴉片的用具

為應對危機,1941年2月,邊區銀行宣佈停止法幣流通,開始發行邊幣,當年就發行邊幣2300多萬。但邊幣發行缺乏雄厚的經濟後盾,發行後一年之中跌了七八倍之多,引發了嚴重的通貨膨脹。邊區的綏德、關中、隴東等地出現了拒絕使用邊幣的現象。邊幣也沒有將法幣擠出市場。到1942年底,法幣在邊區仍佔有65.4%的份額。

國民黨封鎖致使邊區物資奇缺,物價暴漲。1942年,延安的小米價格漲129%。

1937年後,邊區農民的財政負擔主要是救國公糧。1940年,徵收9.7354萬石,人均負擔7升多,占年收穫量的6.38%。而短短一年過去的1941年,徵收20.1617萬石,人均負擔14.8升,占年收穫量的13.85%。沉重的公糧重負下,1941年,陝西志丹縣發生了多次搶糧事件。

毛澤東在邊區高級幹部會議上說:“我們曾經弄到幾乎沒有衣穿,沒有油吃,沒有紙,沒有菜,戰士沒有鞋襪,工作人員在冬天沒有被子。”

直接的應對就是大生產運動。

1941年3月,八路軍三五九旅開赴南泥灣,成為大生產運動的標誌性事件。

1942年10月,中共西北中央局召開了高級幹部會議,提出“邊區黨今後的基本任務是建設,而建設的任務就是生產與教育兩大工作,其中生產更有決定性。”著名的大生產運動大規模展開了。

大生產運動是一場政權自救運動。陝甘寧邊區政府專門成立生產委員會,制定和採取有效措施,擴大耕地面積,提高糧食產量,並號召種植經濟作物。

而一種最重要的經濟作物,卻被教科書遮罩:鴉片。

長期以來,開荒種地、伐木燒炭、紡線織布等成了大生產運動的宣傳圖景。而大生產運動最核心、最重要、最隱祕的部分,卻是鴉片經濟。

1941年,在中共延安政權最困難的時候,鴉片登上了歷史舞臺。1945年1月15日的《謝覺哉日記》提到,“毛說我黨犯過兩次錯誤,一是長征時亂拿人民東西(不拿不得活),二是種某物(不種度不過難關)——缺乏仁政觀點的人,則認為這是直截有利的辦法,甚至發展到某貨內銷。”其中的某物、某貨,指的就是鴉片。從謝覺哉的敘述“不種度不過難關”可知鴉片經濟的重要性。

大量種植鴉片

鴉片在上世紀40年代能充當中共延安政權“救世主”的角色,並不是一種突兀的歷史現象和天才的經濟設想,而是有其歷史延續性。

鴉片作為商品有幾大特徵:運輸方便,價格高,市場廣泛,山陝一帶適合種植。此外還有關鍵的一點,鴉片是民國一種普遍流行的硬通貨。《長征:前所未聞的故事》提到,有的紅軍戰士回憶說,他們曾用鴉片當作貨幣去購買生活必需品。當時在貴州,鴉片通常代替貨幣流通。張國燾的軍隊沒收地主財產時也沒收鴉片,用來購買給養。

1941年,中共下達種植令,轄區農民每戶栽種五至十畝鴉片。對外銷售,對內禁煙,是中共發展鴉片經濟的方針。1941年底邊區成立禁煙督察局,後改為禁煙督察處。據《延安日記》記載,任弼時被任命為“鴉片問題專員”。

1943年9月22日的《延安日記》記載了中共高層對鴉片經濟的決策過程,“政治局討論了經濟困難問題,找出了一個相當別出心裁的辦法。政治局批准,加強發展‘公營的鴉片生產與貿易’。同時決定,作為緊急措施,要在一年內為中央政府所轄各省的市場(叫作對外市場)至少提供一百二十萬兩鴉片。”

《延安日記》還記載了任弼時轉述毛澤東的話,“任弼時說,毛澤東同志認為,種植、加工和出售鴉片不是件太好的事。可是,毛澤東同志說,在目前形勢下,鴉片要起打先鋒的、革命的作用,忽視這點就錯了。政治局一致支持中共中央主席的看法。”、

1942年,陝甘寧邊區和晉綏邊區開始大量種植鴉片。兩地氣候適合種植鴉片,在清代、民國都有種植鴉片的歷史。據學者陳永發的敘述,1942年,晉綏邊區有河曲、保德、偏關、神池、甯武、五寨、平魯、朔縣、岢嵐等九處栽種鴉片。陝北分佈更廣,“除交通要道和接近國民政府地區外都有種植”。

山西民歌也提到了當年種鴉片的事。山西忻州市河曲縣文化館賈德義採訪整理的民歌《種洋煙》提到,“過了大年是春天,家家戶戶種洋煙。十畝地來八畝田,留下兩畝種洋煙。”

另一首民歌《種洋煙》唱道,“青天蘭天紫圪蘭蘭的天,什麼人留下個種洋煙。”

山西省忻州市退休幹部王思聰,1945年至1953年,在晉綏邊區文聯下屬的文工團、晉綏邊區“七月”劇社、人民劇社等單位工作。王思聰當年親眼見證了晉綏邊區種鴉片的場景。

1945年8月,12歲的王思聰在晉綏邊區入伍。他年紀小,不能打仗,就待在文工團。王思聰告訴筆者,“晉綏邊區種鴉片可以追溯到1942年。當時閻錫山、日本人封鎖邊區,外邊的物資供應進不來。通過種鴉片這種辦法解決棉布、棉花物資等經濟問題。”

1947年,王思聰跟隨部隊文工團待在晉綏邊區首府興縣。在興縣的大川裡面,王思聰看到了大片罌粟,“一道溝到處有”。在他印象中,這一帶的鴉片種過一年。“當時有規定政策,每戶允許種多少鴉片,但我年齡小,記不得了。”王思聰。

但王思聰親眼見過農戶收割鴉片的場景。那是天氣很熱的7月份。收割在中午太陽最熱的時候進行。“將大煙殼一割,白水流出了。鴉片刀下面附一個小桶,是農戶自己拿鐵皮做的。拿指頭一抹,白水就流到小桶裡面了。”王思聰回憶。

王思聰描述,當時種鴉片確實在一個艱苦的背景下進行。他入伍後,部隊兩年發一套棉衣,一個季度發一塊毛巾和一塊肥皂。他那時候年紀很小,發的鞋很大,就在鞋上弄兩個孔,拿繩子拴起來。那時候他們冬天就發棉衣、棉褲兩件,裡面也沒有內褲穿。冬天沒有襪子穿,鞋口的肉凍得流血。夏天也沒有替換的衣服。衣服髒了到河裡洗,洗了放在石頭上晾乾。人赤裸著在河裡邊,等衣服幹了再上去。

文工團之後,王思聰在劇團工作。當時他們十幾個小孩每天練功。練功特別費衣服,發的鞋不夠穿。有次賀龍到劇團視察。他們的鞋前面都露出腳趾頭了。他們十幾個小孩拉住賀龍,讓他一個一個看。賀龍發現他們的鞋確實爛得不行了,就寫了個條,說“到後勤部領去吧”。機關就派了牲口到後勤部,給他們一個人領了一雙鞋。

鴉片由政府統購 大量獲利

在陝甘寧邊區和晉綏邊區,農戶收割鴉片之後並不能自由銷售,而是由政府設立煙站統購。

忻州作家任存弼告訴筆者,他父親的第一個老婆韓秀女當年曾在晉綏邊區農村種鴉片。1942年,任存弼的父親任強熙到內蒙古五原去了。任強熙的老婆韓秀女留在村裡種鴉片。收割鴉片後,農戶需要到政府部門設立的煙站銷售。韓秀女有一天去煙站賣鴉片。她當時覺得她產的鴉片品質等級很高,夠頭等。但煙站收購的人卻給她將等級壓得很低,說成三等。韓秀女脾氣剛烈,當天在煙站據理力爭,自己受了氣。回去後她就把熬鴉片的水喝掉死了。

“忻州鴉片檔案”中有一件《腰莊煙畝稅冊》,有關於腰莊農戶鴉片種植情況的詳細記錄。根據《腰莊煙畝稅冊》,種鴉片的農戶成分多數為貧農,少數為中農。該表統計了土地原耘畝和折苗畝的面積。原耘畝是土地的總面積,折苗畝是土地用於農業的有效使用面積。

筆者現將該村10戶的鴉片種植情況列舉如下。

譚二才,貧農,原耘畝是1畝,折苗畝是8分。土地產鴉片的等級是5等,產量是20兩,徵稅是3.8兩。

郭雙喜,中農,原耘畝是1.2畝,折苗畝是1.05畝。土地產鴉片的等級是3等,產量是36.7兩,徵稅11.8兩。

張狗完,貧農,原耘畝是9分,折苗畝是8分,土地產鴉片的等級是3等,產量是28兩,徵稅7.48兩。

郝成成,貧農,原耘畝是4分,折苗畝是3.5分,土地產鴉片的等級是8等,產量是5.25兩,應徵稅0.68兩。

郝連栓,貧農,原耘畝是1.2分,折苗畝是1分,土地產鴉片的等級是7等,產量是1.8兩,免稅。

郭毛人,貧農,原耘畝是9分,折苗畝是8分,土地產鴉片的等級是6等,產量是17.6兩,未寫明徵稅數量。

郝三人,貧農,原耘畝是2分,折苗畝是2分,土地產鴉片的等級是6等,產量是4.4兩,免稅。

郭四虎,貧農,原耘畝是2.5分,折苗畝是2.5分,土地產鴉片的等級是4等,產量是7.5兩,徵稅0.98兩。

柴貴貴,貧農,原耘畝是1.5分,折苗畝是1.5分,土地產鴉片的等級是4等,產量是4.5兩,免稅。

郭存存,貧農,原耘畝是4分,折苗畝是4分,土地產鴉片的等級是3等,產量是14兩,徵稅2.24兩。

《腰莊煙畝稅冊》顯示,農戶種鴉片5兩以下免稅。“忻州鴉片檔案”中有一份《48年藥稅徵收比例》,對中共鴉片稅收政策作了清晰的說明。當年晉西北的鴉片稅制是按累進稅計稅。

1、 一律按每戶總產量計征。

2、 每戶總產量在五兩以下者免征。

3、 每戶總產量滿五兩者徵收百分之十。

4、 每戶總產量在五兩以上至十兩者徵收百分(之)十三。

5、 每戶總產量在十兩以上至十五兩者徵收百分之十六。

6、 每戶總產量在十五兩以上至二十兩者徵收百分之十九。

7、 每戶總產量在二十兩以上至二十五兩者徵收百分之二十三。

8、 每戶總產量在二十五兩以上至三十兩者徵收百分之二十六。

9、 每戶總產量在三十兩以上至三十五兩者徵收百分之二十九。

10、每戶總產量在三十五兩以上至四十兩者徵收百分之三十二。

11、每戶總產量在四十兩以上者均征百分之三十五不再累進。

鴉片統購政策是冷酷的。農戶種鴉片也有任務,屬於政治攤派。如果完不成任務,農戶得自己拿錢買鴉片,然後再上繳。

農戶去煙站出售鴉片,之後換回等價貨物,沿途設有嚴格的稽查崗位。需要有許可證才能放行。“忻州鴉片檔案”中有一件《36年交換許可證放行》。這件檔案的日期是“中華民國三十六年九月二十五日”,即1947年9月25日。《36年交換許可證放行》寫著,“茲有甯武縣第四區謝家坪村李喜牛、李金牛等五人攜帶藥品三十六兩到縣上帶換回等價貨物,換布及衣服牲畜,業經批准發給許可證明,希沿途放行,此照。又給安滿蒼收執。縣長王子仁 稅務局長張一心”。

與以往研究者遇到的“特產”、“特貨”等詞彙不同,“忻州鴉片檔案”出現了“大煙”字樣。“忻州鴉片檔案”中有一件檔案《煙站致趙應堂煙布價》,文字為:“趙應堂同志:祝您好吧。大煙已收下,毛重29.6兩,皮重13.8兩,淨重15.8兩,6個煙,共25萬8000元,買布世齊布6匹,地球布5匹,又零尺7.8尺,請照數查收為荷。煙站侯成明啟(1948年)4月30日”。

“忻州鴉片檔案”中有一件《王子仁統購藥材通知》。該檔案詳細地描述了1947年山西省臨武縣統購鴉片的事情。在檔案中,鴉片被隱晦地稱為“藥材”。

《王子仁統購藥材通知》提到,1947年邊區政府在臨武縣統購鴉片,是為了“解決貧苦農民的生產資料”。統購鴉片則能“解決存藥戶農民的一部分生產資本,把它用於準備生產上,來積極克服困難。”檔案介紹,1946年,臨武縣災荒普遍、農產收成很低,一般是三成至五成,在1947年積極準備大生產的時候,“農民的口糧種子都很困難,主要應該生產中解決”。

《王子仁統購藥材通知》提到了統購的具體方案,提出在統購中首先滿足災荒比較嚴重區村全體農民出售藥材(即鴉片)的要求,來解決生產資本。受災荒較輕的村莊這期則只能統購一部分,統購物件數量均有限制。

在統購手續上,《王子仁統購藥材通知》指出:1、各村農民到統購站出售藥材必須經過各村代表及工作團同志的討論該出售多少,解決生產中什麼困難,與組織生產結合起來,經過審查批准由村公所給予介紹證明才能來統購站出售,換取他在生產中必須資料(布花),如沒有證明介紹,私人不得攜帶藥材出售,違者查獲沒收。2、藥材價格,應依照布花糧主要的價決定……不使群眾吃虧。

《王子仁統購藥材通知》將統購時間定為三月份至四月底,設立了多個統購點,“依照各村各戶不同情況民主討論大量介紹存藥農民前來出售,特別著重於組織生產解決其生產中的困難,以便積極開展大生產運動。”

鴉片貿易

邊區政府收購鴉片後,在新華等化學工廠加工成熟鴉片,之後涉及到出售的問題。如前所述,鴉片在政策上禁止內銷。兩大邊區種植的鴉片,最後被售往國統區或日偽佔領區。1943年12月19日的《延安日記》提到,“不管怎麼樣封鎖,特區同國民黨各省甚至還同日本佔領區進行著活躍的貿易。從特區運出鹽、羊毛、家畜,近年來還有數量不斷增加的鴉片。”

陳永發在《紅太陽下的罌粟花:鴉片貿易與延安模式》一書中介紹,中共鴉片貿易開始是分散經營,後來集中統銷。負責鴉片統銷的主要是西北土產公司。土產公司是邊區各黨政軍機關的合資公司,1942年底成立,主要任務就是推銷鴉片,換取和掌握法幣和日常必需品。

1943年中共設立物資局,合併貿易局、土產公司等,全力展開鴉片推銷。該年,中共從鴉片統銷獲利為歲入的40.82%。據此資料,鴉片經濟在挽救中共政權中起了決定性作用。

陳永發引用的國民政府調查顯示,中共的鴉片由本地或外來商人承購,由軍隊保運。負責保運的是蕭勁光的八路軍留守處。保運費一兩九十元。商人除繳納保運費之外,每兩煙土需繳納登記費七十五元,過境稅二十元。

1943年,陝甘寧販賣的鴉片,60%左右來自晉綏邊區。1944年,幾乎全部來自晉綏邊區和日本佔領區。《延安日記》提及,賀龍部隊所在地晉綏邊區,是主要提供鴉片的地區。

根據現有資料綜合判斷,陝甘寧邊區種植鴉片是從1942年至1944年。而晉綏邊區種植鴉片時間要長很多,大約從1942年到1948年。

在中共鴉片貿易中,軍隊參與是典型特徵。陳永髮指出,軍隊中的警一旅、獨一旅、警三旅等也做鴉片生意。1943年1月29日的《延安日記》記載,“到處都在做非法的鴉片交易。例如,在柴陵,還在後方的步兵第120師師部,撥出一間房子來加工原料,製成鴉片後就從這裡運往市場。……在第120師師部裡,討論的中心不是戰鬥任務、作戰和其他軍事問題,而是怎麼做買賣和賺錢。”《延安日記》還提到,罌粟的種植與加工,大部份都將由部隊來管。賀龍的120步兵師長期做鴉片生意。

雖然有嚴格的統銷政策,鴉片黑市仍然存在。1943年十月十九日的《謝覺哉日記》提到,“法幣和邊幣比價,牌價一與二二,黑市有至一與五六,甚至九者。原因是黑白二物統銷不密,致銀行不能掌握全部或大部外匯,加以破壞份子作祟所致。擬在一二月內做到消滅黑市。”

國共“鴉片戰爭”

在中共進行鴉片貿易時,國民政府實行的是禁煙政策。而國統區是中共鴉片的主要銷售地,這勢必引起尖銳矛盾。

與矛盾而來的就是國共之間的“鴉片戰爭”。國民黨曾幾次派人到鄧寶珊駐地榆林和綏德一帶購買鴉片,後轉運到平涼和關中一帶傾銷,以打擊中共鴉片統銷政策。

事實上,國共軍隊間也有祕密的鴉片貿易。

忻州當地作家楊峻峰,1957年出生。1975年,楊峻峰在神池縣農具廠工作,遇到老木工谷三。谷三是神池縣大磨溝人,當時50多歲。谷三曾在八路軍工作。他對楊峻峰講了很多事。讓楊峻峰記憶最深的,是八路軍拿鴉片換國民黨軍隊的武器。活動範圍就在山西北部。

谷三介紹,國軍有武器,而八路軍有鴉片。雙方有交換的需要,會事先溝通。交換都是祕密進行。在具體交換中,八路軍將鴉片埋在野外某個不為人知的地方,之後就離開了。國軍過去,按照約定方位把鴉片挖出來,再把八路軍需要的武器放進去。這些地方一般位於山區,比較隱蔽,但又不偏僻,人容易去。在雙方整個交換過程中,人不見面。國民黨部隊當時不允許販賣武器,都是偷著賣,私下想要鴉片倒賣。

楊峻峰告訴筆者,神池縣大磨溝另有一位老人丁執中,現已去世。丁執中1937年8月當兵,曾任連長。他是八路軍裡面負責拿鴉片換敵佔區白銀的主要執行者,13年職務沒有動過。

閻錫山是實行禁煙政策的,提倡“煙賭髒欺的自治禁絕”。《閻伯川先生言論輯要》為中共鴉片貿易提供了佐證,“至鴉片一物,禁種我省已經禁絕,禁吸實未除根。而鄰省則因有土匪之故,大種而特種,現款之輸出該省者,尤為不可勝計。”

在1942年1月17日的《閻錫山日記》中提到,“此次七十三師營長黨金堂等四人之執行紀律,我們是萬分的痛心。”日記中所講就是閻錫山軍隊與“河西某單位”拿武器換鴉片的事。當時的參與者是閻錫山軍第七十三師第二十七團第一營營長黨金堂等四人,駐守大寧縣黃河渡口。他們與中共轄區相關部門以貨易貨,從中謀利,被人告發。閻錫山獲悉後,令黨金堂等四人自裁。第七十三師師長高悼之奉命後,著團部軍醫勾鹿付給毒藥。四人服毒而死。

1944年4月28日的《延安日記》記載,外國記者要到延安來訪問,毛想借此同反法西斯聯盟的主要資本主義國家建立正式關係。但尷尬的事情出現了。“大片土地都種上罌粟。這是件十分令人不愉快的丟臉的事情。”但怎麼掩蓋幾百公頃土地都已種植的事實呢?

答案正是著名的八路軍三五九旅。三五九旅被派往該旅駐地通往延安及其冬季營地的道路兩旁去剷除罌粟。

參考資料:

“忻州鴉片檔案”

《延安日記》(東方出版社2004年版)

《謝覺哉日記》(人民出版社1984年版)

《紅太陽下的罌粟花:鴉片貿易與延安模式》(1990年12月《新史學》一卷四期)

《長征:前所未聞的故事》(解放軍出版社2001年版)

《中國共產黨歷史》(中共黨史出版社2002年版)

《陝甘寧革命根據地史》(甘肅人民出版社2009年版)

《延安曾經是天堂》(陝西人民出版社2012年版)

──轉自《網上論壇》 有刪節 本文只代表作者的觀點和陳述。