宗偉,你好!

月前我曾經向你推薦錢基博先生的《中國文學史》。現在想聯繫這本書跟你談談我對當代某類時髦文風及文字,或者說對我們這兩代人中的那種典型的文學傾向的看法。

1.我之所以向你推薦錢基博的《中國文學史》,就是因為它的第一章就詳細講解了文學的定義。這實際上與你現在所感到的必須要有一個文化復興是有著緊密聯繫的。

我在「二談意識形態」一文中曾經提出兩種文化不可通約,各自是一個世界。科學哲學的認識論告訴我們這樣兩個範式,由於形而上學前提不同不可能互相演繹出來,改變只有革命,也就是徹底地從前提開始改變。

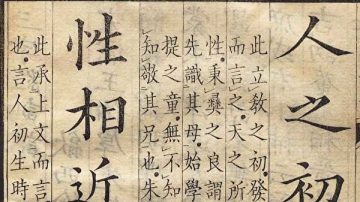

東西方文化的根本不同我現在逐漸歸咎於語言。拼音文字是二維的,所以產生二元思維,所以沒有中文中的「文學」,這也就是錢基博《中國文學史》第一章中所說的中文,中國文化傳統中的文學是什麼。

錢基博先生認為,治文學史,首先要知道什麼是「文學」。何為文學?這看來不是個問題,人們理所當然地認為,文學是個普適的概念,是對於所有文化,所有語言來說都是通用的範疇,但是殊不知就是在這個看來不成問題的問題上我們出了問題。

中文中的文學並不是一個普適概念,這就如西文中的Philosophy(哲學)、ideology(意識形態)概念一樣,它們在中文中根本沒有對應的概念,都是翻譯者們照貓畫虎的意譯。

涉及語言根本基礎的中文「文學」一詞,猶如涉及根本文化思想的「陰陽」、「功夫」一樣,在西文中根本沒有對應的概念。中文對文學有著自己非常獨特的理解和運用。理解何謂「文學」甚至可以說是涉及到中國文化的根本的問題。為此,錢基博先生在他的《中國文學史》一書中開章明義就首先指正性地告訴我們,中文的「文學」指的是究竟是什麼。

錢基博先生在書中說,要知道什麼是文學,首先要知道什麼是「文」。「文」在傳統的中文中有三層含義,首先指的是複雜。在古文獻中單調的東西不能夠稱之為文。其次指的是條理性、組織性。第三指的則是讓人能夠感到愉悅、美麗的文字。為此對於「文」,錢基博先生總結說,「綜合而言,所謂文者,蓋複雜而有組織,美麗而適娛悅者也。複雜乃言之有物。組織,斯言之有序。然言之無文,行之不遠。故美麗為文之止境焉。」

錢基博先生認為,明確了「文」這個字的含義就可以來認識「文學」的含義。在傳統中文中對「文學」二字的理解,狹義的理解文學只是指美的文字,也就是情感豐富,讀來音韻鏗鏘,賞心悅目,而不必有什麼規矩道理。另外一種理解則是六朝以前遵循《論語》的理解。孔子說:「博學於文」。這裡的「文」是指《詩》、《書》六藝而言,不限於韻文。第三種對文學的理解是近代的理解,「近世之諭文學,兼及形象,是經子史中之文,凡寓情而有形象者,皆可歸於文學,」為此後來所謂文學,要廣於蕭統對「文」的理解。

按照錢先生,也就是中文對於文學的理解,拼音的西文是不具有這種「文」的特點,也不可能會有這種性質的文字藝術。而這在我看來,西方文字由二十六個字母拼音組成,這就決定了它是二維的,只有Literature而沒有「文學」,也就是只有敘述性的文獻,而沒有文字變化組合的藝術——文學。而由此出發,兩種文化對於藝術一詞,對於文字藝術,「文學」一詞的理解就走向了兩個不同的方向。

西方人對於文字、文學的理解猶如他們對於中餐的理解一樣,在他們眼裡中餐是鹹淡、是糖醋,是從二元的方向去理解品嘗的。中國文字中的圖畫性,各種現象描述的細膩的豐富區別,互相聯繫的模糊空間,轉化聯繫,滲透關係,四聲音韻的應用,此中所產生的遣詞造句、平仄應對,用韻排律,釋典運故,駢偶對仗,所謂「章句無常,而字有條數,四字密而不促,六字格而非緩,或變之以三五,蓋應機之權節也」,都是只有二十六個拼音字母的西文所無法理解和描述出來的。如果西人不學習中文,則只能夠從二十六個拼音字母的特點所構成的框架來理解所謂中國的「文獻」——Literature,根本理解不到中國文化傳統中的「文學」的含義,文學中精妙的內容。所以不懂中文的西人膽敢評價中國的當代詩歌,這其實是最簡單的「子非魚」,甚至可說是瞎子摸象的案例。不懂中文的人評價中國詩歌甚至還頒獎,不完全意味著對中國詩歌的推崇,此中更深處的其實是對中文的輕視和忽視。

2.讓我更深入地思索這個問題的是因為近來一些友人不知疲倦地向我推薦高爾泰的《尋找家園》。其實早在幾年前我就在網上看到過高爾泰的這些文字,我非常不喜歡,甚至可說是屬於所厭惡的那類文字。但是我始終沒有時間去在它所染有的政治文化和黨文化問題之外思索、探究清楚,究竟這種厭惡還有哪些更深層的原因。現在由於這些人的推薦,我開始更具體、認真地琢磨。

對比是最容易讓人思索探究的工具。為此我具體對比思索了高爾泰、章詒和、周素子這三位近年來都寫了回憶體散文的作者文字的區別究竟區別在什麼地方?

為什麼我不喜章詒和的思想和氣質,卻並不厭惡她的文字?我不覺得周素子的記敘有讓我不忍釋手的韻味,但是看她的文字卻感到舒適?看周素子寫下的那類文字,總是讓我不斷檢視自己的文字中還缺失些什麼,還多點什麼。而高爾泰卻相反,他的文字直叫我無法進入。最後我突然發現,曾經在六十年代初期被認為是四位當時最重要的馬克思主義美學家的高爾泰,原來不僅是那種典型的真理部釀製的文風,而且是百年來兩種半瓶醋文化及文字的混雜,即對西方思想的一知半解,及伴隨它的翻譯語言的囫圇吞棗和半乘中文修養的混雜。

這個結論是顯然的,他沒有從西文的文獻中研究過美學、哲學,甚至沒有過要去原文弄清楚的必要衝動,卻稱為美學家。他的知識來源就不僅是馬克思主義意識形態化的教科書,而且也是翻譯者的牙慧,但是高爾泰居然從來沒有對此感到困惑過。而這也就決定了這類文字在知識和文學領域中的位置。

我曾經肯定地說過,翻譯者無論在專業領域還是文字領域一般來說都是二把刀,也就是半瓶醋。所以翻譯者筆下的哲學可稱之為二「筆」哲學,翻譯者筆下的文學也就是二「筆」文學。

對比周素子、章詒和讓我明白,周素子是沒有受過翻譯作品,二筆文學影響的,有根基的樸實的中國文字,章詒和亦然,中國文字根基壓過後來的二筆文字污染。但是與周素子一樣生於一九三五年,比生於一九四二年的章詒和大七歲的高爾泰卻不是。他居然可說是另外一種「學」風和文風的代表。

我認為,出身於馬列美學的高爾泰的文風大約可說是百年來典型的二筆文學、二筆哲學的代表。這種東西依靠的是半生不熟,似是而非的西方思想,披掛的是蹩腳裁縫縫製的中文襤褸外衣。一句話,不倫不類,是典型地被強勢的西方文化所扭曲毀滅的中文畸形兒,以襤褸當作斑斕,以昏話佯裝深刻,是兩代靠翻譯的二筆文學,二筆文字滋養長大的人所操弄的畸形文字。

談到這裡我當然必須坦率地承認:我對所有那些所謂研究馬克思主義美學而居然沒有質疑這種意識形態的人所持的否定性懷疑。因為馬克思主義教科書就既不是學術著作,也不是哲學,而是一種黨派鬥爭的工具,而在它之下的分支,馬克思主義美學就更甚而過之。我認為,一個有研究能力的人一定會對這種所謂美學的為政治服務的宣傳性、非學術性提出質疑,一個關注學術問題的人一定會感到,到西方原文的文獻中去探究它本來的意思的必要性,所以如果他們缺乏這個直覺及這個提問題的能力,那麼他們根本不可能在思想領域提出並且進行有深度的探究和敘述。

對此,我也可以肯定地說,一部以馬克思主義教科書美學為底色的精神史,尋找所謂家園史,絕對是一部癌變史。誰如果看不到這個如此簡單並且顯而易見的問題,誰的審美口味,精神世界就一定出了問題。而一個社會、一個群體、一代人出了問題,就恰好證明了奧威爾在《一九八四》中所說的,一九四九的大洋國,經過真理部的控制和再造,終於在《一九八四》達到了目的。高爾泰的《尋找家園》的躥紅為《一九八四》提供了一個具體的案例。

3.其實《一九八四》當然談的不僅是極權主義的問題,而探究的是更廣泛的現代化,或者說西化問題帶來的一種不可避免的傾向。共產黨國家及其文化不過是現代化,即西化的一個極端現象,而奧威爾探究的大洋國,代表的是更廣泛的西方社會為人類帶來的問題。這個廣泛的問題也被當代其他的自由主義思想家所深切地感到。

當代自由主義巨擘阿隆去世前曾經憂心忡忡、痛心地談到西方文化對於人類它種文化的毀滅結果,現在我終於明白,百年來的中國文字,中國文學在潛移默化中已經徹底地被西方化所破壞、毀滅。中國文化中的那種文字結構,文字微妙,不僅蕩然無存,而且以後可能需要考證才能夠重新再生了。你看傳統中國文論中對一個字的發音,一個字的來源和深意的運用都非常考究,可現在就已經很少有人有這種感覺且能夠理解到這一點。當然你可以說,沒了這些,人不是一樣活,甚至活的比以前舒服了。可你忘了沒了的是文化!這正是阿隆所憂慮的。毀滅消失的是人類智慧的結晶,也是王國維為之喪命的東西。

去年,二〇一五年春天,貝嶺在國際筆會的研討會上自豪地說,中國的這兩代人都是靠讀翻譯文學長大的,這讓與會者瞠目結舌。貝嶺說的現象是真實的,他當時就感到了與會者們聽到這一點後的震驚,但是我想,他由於不知道這中間暴露的是讓人無法想像的負面圖像,所以才「驕傲」地直言說出這個現象,而與會者的「震驚」也並沒有讓他「震動」,促使他進一步反思。事實上貝嶺的直白無異於承認,這兩代人都是靠讀「二筆」文學長大的。這兩代人的特點就是「二」!

懂外文的人看西方文化思想多數人尚且只能夠說是霧裡看花,更何況那些只靠霧裡看花的二筆文字來看西方思想的人了。清人趙翼論詩的兩句名句實實地用在這裡再恰當不過了:

「矮人看戲何曾見,都是隨人說短長。」

這對一個具有古老文化傳統的民眾群體來說真的是一件非常嚴重的事情,因為它已經不是一個暫時的,一時一地某些個人的現象,而是已經延續了一個世紀的現實。它實際上完全和中國半個多世紀的拆城牆,破四舊,不顧環境污染地建設相配套,敗壞了人類最珍貴的文化遺產。它不折不扣地可說是一種「文化霧霾」。百年來中國實際上已經成長出一種新型的雜交蛻化的文體:二筆體,以及一個相應的二筆知識群體。而馬列美學家高爾泰應該可以說是一個代表。他代表的是極其典型的二筆文學。這個在文化陰霾中產生的回憶,是污染了「苦難」,還是讓我們深刻地探究記住的「苦難」?有沒有,如何走出侵蝕蹂躪我們的百年文化陰霾,是非常值得探究的問題。

對高爾泰、周素子和章詒和的文字的評價涉及的是根本的問題,以什麼樣的文化精神,思想方法,文字氣氛回憶反思過去的苦難。這個對比也終於讓我明白,和民國教育的人相比,更少洋化的那些人的訓練的文字相比,我的文字先天缺失什麼,多了什麼,還要向那個方向努力。

4.或許當代人入鮑魚之肆久聞不知其臭,已經認識不到這個問題,各類回憶文字之間的區別,但是你既然提出了文化復興那麼就一定無法繞過這個問題,一定會涉及到這問題。因為沒有對此的認識絕對不會有文化的復興。

為此,在我來說看,四十五年的探索讓我明白,除了告別真理部的完全意識形態化的假大空文字,告別黨文化外,還必須告別伴隨它的源泉,五四後,在西方中心主義的壓迫下蹩腳的翻譯們製造出來的二筆哲學、二筆文學、二筆文體,也就是告別百年誤區、百年歧路——百年來在西方物質及強勢壓迫下變味文化。而這說來並不複雜,那就是按照中國人的傳統文字習慣,說明白易懂的中國話。在這個意義上陳寅恪不用白話文一定是有極其深刻的道理的,錢基博的《中國文學史》不也是如此嗎!在這個意義上,王國維、陳寅恪、錢穆和齊如山等前人,乃至十幾年前去世的台灣京劇大師周正榮們都可謂是百年來中國傳統文化生活中的高山!

走筆至此,讓我想到問題非常嚴重的另外一面表現,錢基博之後,現在人再也寫不出錢基博那樣的中國文學史,甚至中國文字的很多微妙已經不再知道,這是一個警鐘。百年中國文字就被徹底地割斷了傳承!後世人或許真的要猶如西方曾經經歷的文藝復興一樣,要從後來的伊斯蘭文化中保存的希臘典籍中重新復興歐洲的希臘思想了。如此我也就更理解王國維投湖之絕望心境!所以文化復興問題絕非是個泛泛的口號,而是非常實在的形勢所致。

對文化和社會問題探究了四十多年,真的是越是努力推進,越是懊悔自己一生的彎路,浪費掉的青春、愈益體會到孤獨與悲傷……。可我自己不也是經歷了如此漫長的一個覺悟過程嗎,看來文化還有它的另外一面……。

祝好!

維光

2016年1月5日德國•埃森

作者提供,本文只代表作者的觀點和陳述。

責任編輯:李明心

月前我曾經向你推薦錢基博先生的《中國文學史》。現在想聯繫這本書跟你談談我對當代某類時髦文風及文字,或者說對我們這兩代人中的那種典型的文學傾向的看法。

1.我之所以向你推薦錢基博的《中國文學史》,就是因為它的第一章就詳細講解了文學的定義。這實際上與你現在所感到的必須要有一個文化復興是有著緊密聯繫的。

我在「二談意識形態」一文中曾經提出兩種文化不可通約,各自是一個世界。科學哲學的認識論告訴我們這樣兩個範式,由於形而上學前提不同不可能互相演繹出來,改變只有革命,也就是徹底地從前提開始改變。

東西方文化的根本不同我現在逐漸歸咎於語言。拼音文字是二維的,所以產生二元思維,所以沒有中文中的「文學」,這也就是錢基博《中國文學史》第一章中所說的中文,中國文化傳統中的文學是什麼。

錢基博先生認為,治文學史,首先要知道什麼是「文學」。何為文學?這看來不是個問題,人們理所當然地認為,文學是個普適的概念,是對於所有文化,所有語言來說都是通用的範疇,但是殊不知就是在這個看來不成問題的問題上我們出了問題。

中文中的文學並不是一個普適概念,這就如西文中的Philosophy(哲學)、ideology(意識形態)概念一樣,它們在中文中根本沒有對應的概念,都是翻譯者們照貓畫虎的意譯。

涉及語言根本基礎的中文「文學」一詞,猶如涉及根本文化思想的「陰陽」、「功夫」一樣,在西文中根本沒有對應的概念。中文對文學有著自己非常獨特的理解和運用。理解何謂「文學」甚至可以說是涉及到中國文化的根本的問題。為此,錢基博先生在他的《中國文學史》一書中開章明義就首先指正性地告訴我們,中文的「文學」指的是究竟是什麼。

錢基博先生在書中說,要知道什麼是文學,首先要知道什麼是「文」。「文」在傳統的中文中有三層含義,首先指的是複雜。在古文獻中單調的東西不能夠稱之為文。其次指的是條理性、組織性。第三指的則是讓人能夠感到愉悅、美麗的文字。為此對於「文」,錢基博先生總結說,「綜合而言,所謂文者,蓋複雜而有組織,美麗而適娛悅者也。複雜乃言之有物。組織,斯言之有序。然言之無文,行之不遠。故美麗為文之止境焉。」

錢基博先生認為,明確了「文」這個字的含義就可以來認識「文學」的含義。在傳統中文中對「文學」二字的理解,狹義的理解文學只是指美的文字,也就是情感豐富,讀來音韻鏗鏘,賞心悅目,而不必有什麼規矩道理。另外一種理解則是六朝以前遵循《論語》的理解。孔子說:「博學於文」。這裡的「文」是指《詩》、《書》六藝而言,不限於韻文。第三種對文學的理解是近代的理解,「近世之諭文學,兼及形象,是經子史中之文,凡寓情而有形象者,皆可歸於文學,」為此後來所謂文學,要廣於蕭統對「文」的理解。

按照錢先生,也就是中文對於文學的理解,拼音的西文是不具有這種「文」的特點,也不可能會有這種性質的文字藝術。而這在我看來,西方文字由二十六個字母拼音組成,這就決定了它是二維的,只有Literature而沒有「文學」,也就是只有敘述性的文獻,而沒有文字變化組合的藝術——文學。而由此出發,兩種文化對於藝術一詞,對於文字藝術,「文學」一詞的理解就走向了兩個不同的方向。

西方人對於文字、文學的理解猶如他們對於中餐的理解一樣,在他們眼裡中餐是鹹淡、是糖醋,是從二元的方向去理解品嘗的。中國文字中的圖畫性,各種現象描述的細膩的豐富區別,互相聯繫的模糊空間,轉化聯繫,滲透關係,四聲音韻的應用,此中所產生的遣詞造句、平仄應對,用韻排律,釋典運故,駢偶對仗,所謂「章句無常,而字有條數,四字密而不促,六字格而非緩,或變之以三五,蓋應機之權節也」,都是只有二十六個拼音字母的西文所無法理解和描述出來的。如果西人不學習中文,則只能夠從二十六個拼音字母的特點所構成的框架來理解所謂中國的「文獻」——Literature,根本理解不到中國文化傳統中的「文學」的含義,文學中精妙的內容。所以不懂中文的西人膽敢評價中國的當代詩歌,這其實是最簡單的「子非魚」,甚至可說是瞎子摸象的案例。不懂中文的人評價中國詩歌甚至還頒獎,不完全意味著對中國詩歌的推崇,此中更深處的其實是對中文的輕視和忽視。

2.讓我更深入地思索這個問題的是因為近來一些友人不知疲倦地向我推薦高爾泰的《尋找家園》。其實早在幾年前我就在網上看到過高爾泰的這些文字,我非常不喜歡,甚至可說是屬於所厭惡的那類文字。但是我始終沒有時間去在它所染有的政治文化和黨文化問題之外思索、探究清楚,究竟這種厭惡還有哪些更深層的原因。現在由於這些人的推薦,我開始更具體、認真地琢磨。

對比是最容易讓人思索探究的工具。為此我具體對比思索了高爾泰、章詒和、周素子這三位近年來都寫了回憶體散文的作者文字的區別究竟區別在什麼地方?

為什麼我不喜章詒和的思想和氣質,卻並不厭惡她的文字?我不覺得周素子的記敘有讓我不忍釋手的韻味,但是看她的文字卻感到舒適?看周素子寫下的那類文字,總是讓我不斷檢視自己的文字中還缺失些什麼,還多點什麼。而高爾泰卻相反,他的文字直叫我無法進入。最後我突然發現,曾經在六十年代初期被認為是四位當時最重要的馬克思主義美學家的高爾泰,原來不僅是那種典型的真理部釀製的文風,而且是百年來兩種半瓶醋文化及文字的混雜,即對西方思想的一知半解,及伴隨它的翻譯語言的囫圇吞棗和半乘中文修養的混雜。

這個結論是顯然的,他沒有從西文的文獻中研究過美學、哲學,甚至沒有過要去原文弄清楚的必要衝動,卻稱為美學家。他的知識來源就不僅是馬克思主義意識形態化的教科書,而且也是翻譯者的牙慧,但是高爾泰居然從來沒有對此感到困惑過。而這也就決定了這類文字在知識和文學領域中的位置。

我曾經肯定地說過,翻譯者無論在專業領域還是文字領域一般來說都是二把刀,也就是半瓶醋。所以翻譯者筆下的哲學可稱之為二「筆」哲學,翻譯者筆下的文學也就是二「筆」文學。

對比周素子、章詒和讓我明白,周素子是沒有受過翻譯作品,二筆文學影響的,有根基的樸實的中國文字,章詒和亦然,中國文字根基壓過後來的二筆文字污染。但是與周素子一樣生於一九三五年,比生於一九四二年的章詒和大七歲的高爾泰卻不是。他居然可說是另外一種「學」風和文風的代表。

我認為,出身於馬列美學的高爾泰的文風大約可說是百年來典型的二筆文學、二筆哲學的代表。這種東西依靠的是半生不熟,似是而非的西方思想,披掛的是蹩腳裁縫縫製的中文襤褸外衣。一句話,不倫不類,是典型地被強勢的西方文化所扭曲毀滅的中文畸形兒,以襤褸當作斑斕,以昏話佯裝深刻,是兩代靠翻譯的二筆文學,二筆文字滋養長大的人所操弄的畸形文字。

談到這裡我當然必須坦率地承認:我對所有那些所謂研究馬克思主義美學而居然沒有質疑這種意識形態的人所持的否定性懷疑。因為馬克思主義教科書就既不是學術著作,也不是哲學,而是一種黨派鬥爭的工具,而在它之下的分支,馬克思主義美學就更甚而過之。我認為,一個有研究能力的人一定會對這種所謂美學的為政治服務的宣傳性、非學術性提出質疑,一個關注學術問題的人一定會感到,到西方原文的文獻中去探究它本來的意思的必要性,所以如果他們缺乏這個直覺及這個提問題的能力,那麼他們根本不可能在思想領域提出並且進行有深度的探究和敘述。

對此,我也可以肯定地說,一部以馬克思主義教科書美學為底色的精神史,尋找所謂家園史,絕對是一部癌變史。誰如果看不到這個如此簡單並且顯而易見的問題,誰的審美口味,精神世界就一定出了問題。而一個社會、一個群體、一代人出了問題,就恰好證明了奧威爾在《一九八四》中所說的,一九四九的大洋國,經過真理部的控制和再造,終於在《一九八四》達到了目的。高爾泰的《尋找家園》的躥紅為《一九八四》提供了一個具體的案例。

3.其實《一九八四》當然談的不僅是極權主義的問題,而探究的是更廣泛的現代化,或者說西化問題帶來的一種不可避免的傾向。共產黨國家及其文化不過是現代化,即西化的一個極端現象,而奧威爾探究的大洋國,代表的是更廣泛的西方社會為人類帶來的問題。這個廣泛的問題也被當代其他的自由主義思想家所深切地感到。

當代自由主義巨擘阿隆去世前曾經憂心忡忡、痛心地談到西方文化對於人類它種文化的毀滅結果,現在我終於明白,百年來的中國文字,中國文學在潛移默化中已經徹底地被西方化所破壞、毀滅。中國文化中的那種文字結構,文字微妙,不僅蕩然無存,而且以後可能需要考證才能夠重新再生了。你看傳統中國文論中對一個字的發音,一個字的來源和深意的運用都非常考究,可現在就已經很少有人有這種感覺且能夠理解到這一點。當然你可以說,沒了這些,人不是一樣活,甚至活的比以前舒服了。可你忘了沒了的是文化!這正是阿隆所憂慮的。毀滅消失的是人類智慧的結晶,也是王國維為之喪命的東西。

去年,二〇一五年春天,貝嶺在國際筆會的研討會上自豪地說,中國的這兩代人都是靠讀翻譯文學長大的,這讓與會者瞠目結舌。貝嶺說的現象是真實的,他當時就感到了與會者們聽到這一點後的震驚,但是我想,他由於不知道這中間暴露的是讓人無法想像的負面圖像,所以才「驕傲」地直言說出這個現象,而與會者的「震驚」也並沒有讓他「震動」,促使他進一步反思。事實上貝嶺的直白無異於承認,這兩代人都是靠讀「二筆」文學長大的。這兩代人的特點就是「二」!

懂外文的人看西方文化思想多數人尚且只能夠說是霧裡看花,更何況那些只靠霧裡看花的二筆文字來看西方思想的人了。清人趙翼論詩的兩句名句實實地用在這裡再恰當不過了:

「矮人看戲何曾見,都是隨人說短長。」

這對一個具有古老文化傳統的民眾群體來說真的是一件非常嚴重的事情,因為它已經不是一個暫時的,一時一地某些個人的現象,而是已經延續了一個世紀的現實。它實際上完全和中國半個多世紀的拆城牆,破四舊,不顧環境污染地建設相配套,敗壞了人類最珍貴的文化遺產。它不折不扣地可說是一種「文化霧霾」。百年來中國實際上已經成長出一種新型的雜交蛻化的文體:二筆體,以及一個相應的二筆知識群體。而馬列美學家高爾泰應該可以說是一個代表。他代表的是極其典型的二筆文學。這個在文化陰霾中產生的回憶,是污染了「苦難」,還是讓我們深刻地探究記住的「苦難」?有沒有,如何走出侵蝕蹂躪我們的百年文化陰霾,是非常值得探究的問題。

對高爾泰、周素子和章詒和的文字的評價涉及的是根本的問題,以什麼樣的文化精神,思想方法,文字氣氛回憶反思過去的苦難。這個對比也終於讓我明白,和民國教育的人相比,更少洋化的那些人的訓練的文字相比,我的文字先天缺失什麼,多了什麼,還要向那個方向努力。

4.或許當代人入鮑魚之肆久聞不知其臭,已經認識不到這個問題,各類回憶文字之間的區別,但是你既然提出了文化復興那麼就一定無法繞過這個問題,一定會涉及到這問題。因為沒有對此的認識絕對不會有文化的復興。

為此,在我來說看,四十五年的探索讓我明白,除了告別真理部的完全意識形態化的假大空文字,告別黨文化外,還必須告別伴隨它的源泉,五四後,在西方中心主義的壓迫下蹩腳的翻譯們製造出來的二筆哲學、二筆文學、二筆文體,也就是告別百年誤區、百年歧路——百年來在西方物質及強勢壓迫下變味文化。而這說來並不複雜,那就是按照中國人的傳統文字習慣,說明白易懂的中國話。在這個意義上陳寅恪不用白話文一定是有極其深刻的道理的,錢基博的《中國文學史》不也是如此嗎!在這個意義上,王國維、陳寅恪、錢穆和齊如山等前人,乃至十幾年前去世的台灣京劇大師周正榮們都可謂是百年來中國傳統文化生活中的高山!

走筆至此,讓我想到問題非常嚴重的另外一面表現,錢基博之後,現在人再也寫不出錢基博那樣的中國文學史,甚至中國文字的很多微妙已經不再知道,這是一個警鐘。百年中國文字就被徹底地割斷了傳承!後世人或許真的要猶如西方曾經經歷的文藝復興一樣,要從後來的伊斯蘭文化中保存的希臘典籍中重新復興歐洲的希臘思想了。如此我也就更理解王國維投湖之絕望心境!所以文化復興問題絕非是個泛泛的口號,而是非常實在的形勢所致。

對文化和社會問題探究了四十多年,真的是越是努力推進,越是懊悔自己一生的彎路,浪費掉的青春、愈益體會到孤獨與悲傷……。可我自己不也是經歷了如此漫長的一個覺悟過程嗎,看來文化還有它的另外一面……。

祝好!

維光

2016年1月5日德國•埃森

作者提供,本文只代表作者的觀點和陳述。

責任編輯:李明心