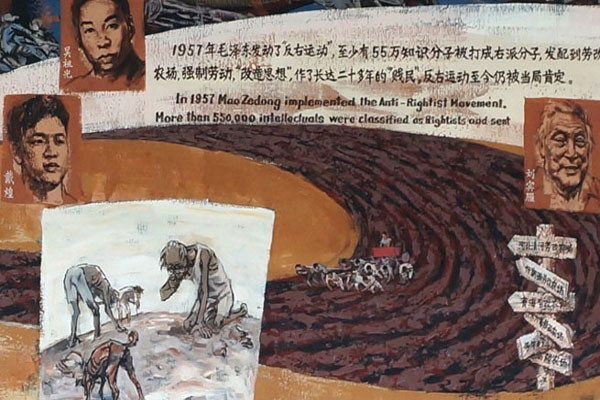

2009年,《往事微痕》曾收錄鐵流的文章《六十年大慶,滇東北冤魂呻吟》,記錄了雲南東北地區「反右補課」的一段血淚史。文中提到,當地官員為完成「反右指標」,給教師辦班,通過體罰逼他們「向黨提意見」。

文中說,當年雲南反右中,省委常委組織部長鄭敦、副部長王鏡如均被毛澤東的劊子手、時任雲南省委書記的謝富治誣陷為「反黨集團」。謝隨即又在省委擴大會議上直接傳授「要像挖山藥蛋一樣在地下黨邊縱中挖右派」,這句話成為「反右補課」的實質性內容,地方各級就把劃右的對像都列為「鄭王集團安在基層的釘子」來打,以便討好和邀功。

最後,滇東北(時稱昭通專區)以迫害兩千多名無辜者而超額完成任務,成為反右運動的重災區。其下轄每個縣都有多名高級幹部被打成右派,更多右派和各種帽子的受害者在中小學教師和企業人員中產生。

鐵流在文中回憶,那年他們解赴鹽津,因等工具,住在大關鎮街上一戶老百姓家的街沿上,房主人是個二十七八歲的婦女,生得眉清目秀,小小巧巧,說話客客氣極有禮貌,一看就知道是個受過教育的女姓。她身邊有個兩歲多的細娃,一看見他們嘴裡就「爸爸、爸爸」 不停地叫,使她紅著一張臉有點不好意思。

一天他和戴長子要水喝,女主人死活也不要他們喝水缸裡的涼水,說:「大哥,我們這裡涼水不能喝,它是大河水,喝了會生病的。」說著,劈柴生火為他們燒了一鍋滾燙的開水,還放上一撮茶葉。

他們一邊喝着熱熱的老鷹茶(山區一種粗劣的茶葉),一邊和她聊起天來,才知道她的丈夫原是縣裡一個中學的教師,去年十二月參加縣裡教師「整風鳴放」會,說了「教學要注重質量,政治的東西不要太多」,就被劃成右派送到很遠的農村去監督勞動。

他聽後皺着眉頭問:「那時整風不是已經結束了嗎,他還去提什麼意見?」

她說:「是呀,因為地區沒有完成抓右派的指標,就把一些教師集中起來辦學習班。在學習班裡不說話,就把你弄到操場去跑步,從早跑到晚,從晚跑到深夜,要想不跑就得發言,向黨提意見。我丈夫實在跑不動了,只好去發言提意見,就這樣成了右派。現離家半年多了,所以孩子一見着你們就爸爸、爸爸地亂叫。」

他聽後很是淒然,想到家裡的女兒也可能這樣,便安慰道:「大嫂,你丈夫比我們好,他屬於保留公職,現在還是國家幹部,只不過少幾個工資而已。我們是開除公職送勞動教養的,比起他重多了。」

戴長子接上話岔道:「嫂子,我們離家千裡,不知幾時才能回去喲!」

文章說,這兩千多名「反右補課」受害者以及他們的家屬子女親戚朋友,每家都有一本血淚賬。慘烈惡果,典型個案,俯拾皆是,不勝枚舉。而今大半數受害者均己逝世,活着為數不多的右派老人僅是「改正」的二等公民。

六十年他們仰望星空,側耳聽着天安門隆隆的禮炮聲,他們是哭呢?笑呢?悲呢?喜呢?還有那天下的冤魂,難道也是「輝煌的六十年」麼?(編註:該文寫於2009年「十一」期間。)

(雲濤整理/責任編輯:凱欣)

文中說,當年雲南反右中,省委常委組織部長鄭敦、副部長王鏡如均被毛澤東的劊子手、時任雲南省委書記的謝富治誣陷為「反黨集團」。謝隨即又在省委擴大會議上直接傳授「要像挖山藥蛋一樣在地下黨邊縱中挖右派」,這句話成為「反右補課」的實質性內容,地方各級就把劃右的對像都列為「鄭王集團安在基層的釘子」來打,以便討好和邀功。

最後,滇東北(時稱昭通專區)以迫害兩千多名無辜者而超額完成任務,成為反右運動的重災區。其下轄每個縣都有多名高級幹部被打成右派,更多右派和各種帽子的受害者在中小學教師和企業人員中產生。

鐵流在文中回憶,那年他們解赴鹽津,因等工具,住在大關鎮街上一戶老百姓家的街沿上,房主人是個二十七八歲的婦女,生得眉清目秀,小小巧巧,說話客客氣極有禮貌,一看就知道是個受過教育的女姓。她身邊有個兩歲多的細娃,一看見他們嘴裡就「爸爸、爸爸」 不停地叫,使她紅著一張臉有點不好意思。

一天他和戴長子要水喝,女主人死活也不要他們喝水缸裡的涼水,說:「大哥,我們這裡涼水不能喝,它是大河水,喝了會生病的。」說著,劈柴生火為他們燒了一鍋滾燙的開水,還放上一撮茶葉。

他們一邊喝着熱熱的老鷹茶(山區一種粗劣的茶葉),一邊和她聊起天來,才知道她的丈夫原是縣裡一個中學的教師,去年十二月參加縣裡教師「整風鳴放」會,說了「教學要注重質量,政治的東西不要太多」,就被劃成右派送到很遠的農村去監督勞動。

他聽後皺着眉頭問:「那時整風不是已經結束了嗎,他還去提什麼意見?」

她說:「是呀,因為地區沒有完成抓右派的指標,就把一些教師集中起來辦學習班。在學習班裡不說話,就把你弄到操場去跑步,從早跑到晚,從晚跑到深夜,要想不跑就得發言,向黨提意見。我丈夫實在跑不動了,只好去發言提意見,就這樣成了右派。現離家半年多了,所以孩子一見着你們就爸爸、爸爸地亂叫。」

他聽後很是淒然,想到家裡的女兒也可能這樣,便安慰道:「大嫂,你丈夫比我們好,他屬於保留公職,現在還是國家幹部,只不過少幾個工資而已。我們是開除公職送勞動教養的,比起他重多了。」

戴長子接上話岔道:「嫂子,我們離家千裡,不知幾時才能回去喲!」

文章說,這兩千多名「反右補課」受害者以及他們的家屬子女親戚朋友,每家都有一本血淚賬。慘烈惡果,典型個案,俯拾皆是,不勝枚舉。而今大半數受害者均己逝世,活着為數不多的右派老人僅是「改正」的二等公民。

六十年他們仰望星空,側耳聽着天安門隆隆的禮炮聲,他們是哭呢?笑呢?悲呢?喜呢?還有那天下的冤魂,難道也是「輝煌的六十年」麼?(編註:該文寫於2009年「十一」期間。)

(雲濤整理/責任編輯:凱欣)