1970年2月27日,廈門。

海灘上響起槍聲,一個年輕生命倒下。

洪滄海,年僅21歲的新加坡歸國僑生,被廈門市革命委員會以「現行反革命罪」判處死刑,生命嘎然而止。

歸國與幻滅

洪滄海祖籍福建同安,出生於新加坡,從小接受華文教育,小學就讀於新加坡福建會館主辦的崇福小學,中學就讀於左翼色彩濃厚的中正中學。他性格活躍,思想進步,滿懷對「新中國」的嚮往。1967年3月,祖父帶著他和哥哥洪滄江,離開父母回到中國,定居廈門。然而,回國後的現實讓兄弟倆大失所望。兩人被送入集美中學,正值「文化大革命」時期,學校停課,四處瀰漫著政治鬥爭的硝煙。洪滄海對這種狀況極為不滿,在日記中直言不諱地批評文革,甚至指責毛澤東獨裁。最終發展到書寫張貼「反標」,在戲票上諷刺江青,甚至公開對劉少奇、鄧小平的遭遇表達同情。他的言行逐漸受到關注。

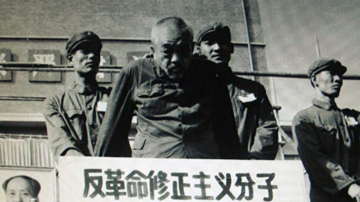

捕與審

1968年11月,洪滄海因「現行反革命罪」被捕,家被抄,祖孫三人同日被抓,連房東夫婦也被牽連。兄弟倆被送往電台山「鴿子龕」拘留所,關押兩個月後,又被押回集美中學,接受公開批鬥。那場批鬥大會,是兄弟倆最後一次見面,卻不能交談,未能說出一句話。此後,洪滄海被押往廈門各個學校,輪番示眾批鬥。1970年初,「清理階級隊伍」和「一打三反」運動達到高潮,他最終被判處死刑,立即執行,遺體被棄於海灘。

生死永隔

洪滄江當時已被遣送農村插隊,因為在集市上看到革委會的公告,他才得知弟弟被處決的消息。他立刻向公社申請回廈收屍,卻被拒絕,理由是沒有大隊的批准。回到大隊後,他又被告知接到上級命令,禁止他離開。最終,他沒能見到弟弟最後一面。祖父聽聞孫子被槍決,悲痛欲絕,當場暈倒。家族中唯一還能行動的姑婆從馬巷趕到廈門,想要收屍,卻被呵斥拒絕。最終,洪滄海的遺體被送往醫院,作為解剖研究材料,直至無法使用後才被火化,骨灰在三年後作為無人認領處理。

隔絕與流放

因為洪滄海的現行反革命罪,洪滄江受到株連。他的身分使他寸步難行:他不能領到正常的下鄉物資,甚至連一封家信都無法寄出。他的父母仍在新加坡,卻被中共政府嚴禁通信,任何對外聯繫都可能被定為「裡通外國」。八年間,洪滄江的所有書信被截斷,父母始終未能獲知兒子洪滄海的死訊。1977年,國家恢復高考,洪滄江以優異成績考上大學,特別是英語成績出類拔萃。然而,由於弟弟的「政治問題」,涉外專業拒絕錄取他。直到1978年,他才被允許進入廈門大學財政專業學習。

知情與平反

洪滄海死後多年,遠在新加坡的舅父,偶然從報紙上一則標題為《昔日親共分子,終成共黨刀下鬼》的報道中,才得知外甥的死訊。但因為擔心洪滄海父母難以承受這一打擊,他選擇了沉默。直至1976年,洪滄海母親通過一位回國探親的親戚,才終於聯繫上洪滄江,並得知洪滄海早已被槍決的噩耗。

1980年,洪滄海終於得到平反。

重逢與淚別

1981年,洪滄江大學畢業,被分配到廈門鍛壓機床廠財務部門工作。1984年,闊別17年的父母終於從新加坡回到中國探親。然而,當年攜手回國的祖孫三人,如今只剩下洪滄江一人。與久別的父母相見,他們三人相擁而泣,淚水浸透了那段無法彌補的歲月。

本文只代表作者的觀點和陳述。

(作者提供/責任編輯:劉明湘)