说到鲁迅,绝大多数中国人并不陌生,中国人所熟知的阿Q精神就出自于他的作品。不过,很多中国人并不知晓的是,鲁迅全然没有对中华民族的热爱,其不仅在作品中充满了对中华文化的全盘否定,对暴力、仇恨的宣扬,而且在根本立场上站在苏俄和日本一边。这样的鲁迅,显然符合了中共夺取政权的需要,符合了中共毒化民众、给民众洗脑的宣传需要。鲁迅成为了被中共利用的一个知名文人,也是后来被中共抬高的原因。

好在鲁迅没有活到中共建政,因为1949年后中共党魁毛泽东曾说过这样的话:如果鲁迅活着,要么自己闭嘴,要么进监狱。而鲁迅的弟弟周作人就没有那么幸运了,所谓寿则多辱,活在中共统治下他,尽管百般小心,还是没有逃脱凄惨的结局。与鲁迅绝交

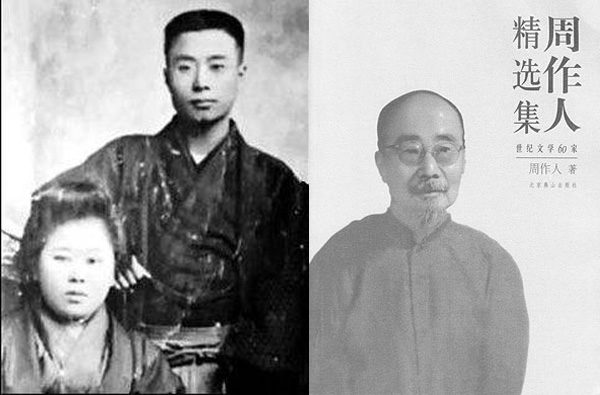

1885年出生在浙江绍兴的周作人,原名櫆寿,与鲁迅一样,幼年在家乡的私塾三味书屋接受传统国学教育。1901年,考入南京江南水师学堂,在此改名为“作人”。当时他学习的轮机专业都用英文教材,因此周作人有了很好的英文基础。此后,他考取了官费生,与鲁迅、好友许寿裳等人在1906年留学日本。

在日本留学期间,周作人先补习日语,后攻读海军技术,最后转学外国语言,曾学过希腊语、俄语和梵文等。他与鲁迅共同翻译出版了《域外小说集》一、二部分,算是对翻译的尝试。这也为他以后从事翻译工作打下了基础。

1911年,周作人从日本回国。先是做了4年教英文的中学老师,后到北京大学附属国史编纂处做编纂,1918年出任北大文科(文学院)教授,担任希腊罗马文学史、欧洲文学史、近代散文、佛教文学等课程,并创办北大东方语言文学系,出任首任系主任。

大概在1919年,周作人、周建人与鲁迅三兄弟共同买下了八道湾11号(新街口)的房子,结束了长期的寄居生活。他们还将老母亲接到北京来一同赡养。不料,1923年,周作人突然与鲁迅断绝了往来,鲁迅很快搬了出去,并将老母亲接到了新家。后来,鲁迅在去取书时,竟遭到了周作人夫妻的辱骂,周作人还拿起一个香炉砸向鲁迅,好在被别人抢下,没有闹的更大。

周作人与鲁迅间失和的原因究竟是什么?当事人至死都没有透露,坊间是众说纷纭,有的说是鲁迅偷看周作人日籍妻子羽太信子洗澡被发现了,让周作人震怒;也有人说是鲁迅趁周作人不在,调戏弟媳,遭到羽太信子的拒绝后,兄弟失和;还有人说周氏兄弟因为文化上的观点不同,再加上羽太信子的从中挑拨,造成了这样的结果,等等。不管是什么原因,兄弟从此成了陌路。

1936年10月鲁迅在上海离世后,周作人没有前往上海,而是继续在北大上课,但脸色很不好看。

留守北平 沦为汉奸

全面抗战于1937年爆发后,日军占领了北平(北京)。当时北大、清华等高校和众多师生南迁,周作人不顾胡适不要卷入政治漩涡的劝告,选择了留下,成为四名“留平教授”之一,并受校长的委托看守校产。

起初,周作人只是给留下的学生上课,并没有出任傀儡政权的任何行政职务。然而,随后发生的一件事,改变了周作人的人生。

1939年元旦,自称是他的学生的客人求见周作人,见面后,突然开枪将他击倒,子弹射中铜扣而受轻伤。凶手逃逸后未被捉获。战后有人在美国撰文,自称当年是学生,不满周的亲日行止而下手。

枪击案后,日本宪兵进驻周作人家,周作人正式下水,接下汪精卫南京政府国立北京大学图书馆馆长的聘书,3月应聘兼任北京大学“文学院筹办员”,开学后兼任文学院院长。从此,沦落为汉奸。此后从1940年开始,周作人又先后兼任伪政府的“华北政务委员会常务委员兼教育总署督办”、“东亚文化协议会会长”、“中日文化协会理事”等职务。

任职期间,他配合日本人对中国人进行亲日教育,去东京晋谒日本天皇;慰问日军伤员,捐款1000大洋;跟随汪精卫去“伪满洲国”叩见溥仪;在文章中一再宣扬“中日亲善”、“大东亚共存荣”等。这显然已经超越了一个有道德操守的知识分子的所为。

也因此,在抗战胜利后,周作人被国民政府以“汉奸”罪名逮捕,最初差点因为“卖国罪”被判死刑,在一些人的斡旋下,被判处14年有期徒刑,后改判为10年有期徒刑,改判的原因是新任校长胡适替他证明有保全北大的图书和设备之功,但这样的功劳是无法改变其“汉奸”的实质的。

留在大陆初期短暂的安宁

1949年1月22日,李宗仁接任中华民国总统,与中共进行和谈。在此氛围下,政治犯被释放。周作人也在其中。被释放后,他前往上海学生尤炳圻的家暂住。

曾在北大上过周作人课的台湾人洪炎秋在《所认识的周作人》一文中回忆:“周作人知道将被释放,叫尤君写信给我,说他想来台湾,问我有没有法子安置。我就找了老友郭火炎医师,向他借用北投的别墅供住,郭君满口答应,我于是立刻回信给尤君,告诉他住所已有,日常生活费用,我和老友张我军可以负责设法,可是他出狱后没能即刻来台,后来就断绝消息了。”

但不知什么原因,周作人没有前往台湾,也拒绝了胡适离开大陆的建议,反而回到中共占领下的北平。他给周恩来写了一封六千多字的长信,做了自我检讨,大概是想得到中共的接纳。由于中共本身亦曾与日军勾结,也曾几次卖国,所以对周作人这个汉奸的投靠并未拒绝。

中共1949年10月建政后,周作人搬回北京八道湾的老房子,专心翻译欧洲古典文学和写作,以稿费维持生计。从1952年8月起,他出任北京人民文学出版社编制外特约译者,每月预支稿费200元人民币,按月交稿。

1957年“反右”运动中,周作人在北京图书馆工作的儿子周丰一被划为右派,停发工资,让他的经济负担大增,他只好给中共领导人写信,他的稿费此后增加到每月400元人民币。这在当时可不是笔小钱。

人民出版社负责与周作人联系的编辑文洁若在《晚年的周作人》一文中写道:周作人翻译了不少日本古典作品,时间跨度达一千多年。每一部作品,他译起来都挥洒自如,与原作不走样。最难能可贵的是,不论是哪个时代的作品,他都能够从中国丰富的语汇中找到适当的字眼加以表达。这说明周作人中文和日文的造诣都很高,只可惜,人品与学品不在一个档次上。

1964年9月起,“社会主义教育运动”进入高潮,周作人的稿费又被减至每月200元人民币,当时他的妻子羽太信子已去世。

文革凄惨境遇 申请安乐死

文革爆发前,出版社联系周作人翻译的最后一部译稿是《平家物语》,他在文革前翻译出了前七卷。

1966年2月的一天,周作人到街上购物,不小心跌倒了两次,在邻居的帮助下,才回到住所。可能是担心跌倒是高血压引起,周作人还找医生量了血压,结果正常。静养之后,依然靠撰文为生。

同年文革爆发后,出版社业务停顿,并于当年6月停发了周作人、钱稻孙的预支稿酬。此时,他们所译的作品早已被斥为“大毒草”,而在上级指示下利用他们的专长组织翻译的出版社领导则被痛斥为“招降纳叛”,还被关进了“牛棚”。

《晚年的周作人》一文透露,出版社的稿酬断了后,周家上下八口人就只能靠周丰一、张菼芳夫妇微薄的工资来维持,日子过的很紧张。由于周作人不属于任何单位,也就享受不到公费医疗。一次,张菼芳陪着周作人去协和医院看病,确诊为前列腺良性肿瘤。还是一位并不宽裕的好友借了他50元作医药费。

1966年8月22日,在毛的鼓动下“造反”的红卫兵们也冲进了八道湾周作人的家中,首先砸的就是其母的牌位。周母是1943年去世的,她的牌位和周作人的女儿若子、周建人的儿子丰子的牌位一道,一直供奉在周作人家的佛龛上。没想到,“破四旧”将这些牌位全部砸毁。

24日,红卫兵再一次来到周家,将房子查封,并将周作人拉到院中的大榆树下,用皮带、棍子抽打。为首的红卫兵看到周作人年迈,就提醒手下的小将们:“不要打头部,得给他留下活口;好叫他交代问题。”待到中午周丰一回家,红卫兵们遂将“革命的怒火”发泄到他的身上,对其一顿暴打。54岁的周丰一右腿被打坏,当时就昏死过去,直到二十多年后还有后遗症,腿经常发麻,行走不便。自然,周作人的几个孙男孙女也跪在旁边“陪绑”。

不仅如此,红卫兵们还占据了后罩房后加盖的一大间屋子,监视周家人在外“反省”。周作人只好蜷缩在后罩房的屋檐底下,后因支持不住,躺倒在地上。这样过了三天三夜,他们靠着老保姆悄悄送来的食物维持着。

后来下起了雨,张菼芳便硬着头皮去找红卫兵,央求对方好歹给个安身之地。红卫兵于是让周作人睡在洗澡间,其他人待在东边的屋子里。夏末初秋,格外潮湿的澡堂里蚊子很多,曾经养尊处优的周作人被咬的体无完肤。

不久,周丰一作为“摘帽右派”,被揪回北图关进“牛棚”。半个月后张菼芳再次向红卫兵求情,算是在厨房的北角给周作人东拼西凑搭了个铺板床,让他睡在那里。

红卫兵还为周家规定了生活标准:老保姆是十五元,周作人是十元。他们向粮店打了招呼:只允许周家人买粗粮。周作人因牙口不好,一日三餐只能就着臭豆腐喝点玉米面糊糊。由于营养不良,又黑间白日囚禁在小屋里,他的两条腿很快就浮肿了。在中学当老师的张菼芳,每天还得到学校去集中学习。但回家的路上,她不时地到药铺去为公公买点维生素片,或到副食品商店去买些松软的糕点。待监视的红卫兵睡熟后,就蹑手蹑脚地踅进小屋去,偷偷塞给周作人。周作人每次都感激涕零地念叨:“我还不如早点死掉算啦,免得这么牵累你们。”

据说,当年9到10月间,他两次给派出所写过“呈文”,这可能是他一生中最后的文稿,“呈文”大意说,他已年过八旬,在延长生命,也只是徒增家人的负担,因此恳请公安机关,允许他服安眠药“安乐死”。可是他并没有得到回覆。

随着时间的流逝,红卫兵的监视也就没那么严了。每当监视的红卫兵出去,张菼芳就将周作人搀扶到户外,呼吸些新鲜空气。天冷后,她还给周作人装上了炉子,并用旧报纸把窗缝糊严。就这样,总算将1966年的严冬对付过去。

最后的结局

1967年5月6日,似乎与往常并没有不同。早晨周作人喝了老保姆熬好的玉米面糊糊,老保姆并没有发现有什么异常情况。可是等到下午两点多钟,住在同院的邻居偶然隔着玻璃窗往里看了看。只见老人趴在铺板上一动也不动,姿势很不自然。他感到不妙,便赶紧打电话给张菼芳,把她从学校喊了回来。

张菼芳赶回家后,发现周作人全身早已冰冷,应该是正要下地来解手时猝然发病的,连鞋都没来得及穿。时年83岁。

在当时的情形下,周家人没有办法把遗体送到医院去查明死因,只好匆匆销了户口,送到八宝山去火化了事,骨灰盒也暂时存在那里。但按照规定,三年后必须取回,否则将被处理。三年后,周家人或插队,或去五七干校,各奔东西,周作人的骨灰不知去向。

周作人1964年在八十岁生日时曾作《八十自寿诗》,最后两句是“低头只顾贪游戏,忘却斜阳上土堆”。或许周作人彼时已有预感:贪恋文字游戏的自己,终究逃不脱人生的又一劫,诚所谓寿则多辱也。

参考资料:

1、《晚年的周作人》

2、《挖历史》2014年九州出版社

——转自《大纪元》本文只代表作者的观点和陈述。

(责任编辑:刘明湘)