【新唐人2012年2月28日訊】【獻辭】謹以此文紀念我的父親阮蘅伯,同時獻給推翻封建帝制的一代熱血青年,以及死於另一個專制暴政下的辛亥志士們。

——作者跪祭

1985年1月我們終於找到了死難者的荒塚,右起第二人為作者。(網路圖片)

一

在推翻帝制的決戰中,他屬馳騁疆場的一代熱血青年,在實業救國的熱潮中,他離開了馬背,毅然決然地走向了荒野……在一片處女地的開拓中,他以智慧與勤奮,憑著一個“死心眼”,塑造了一個開拓者的偉岸形象——挺立在未曾泯滅的歷史烽煙中,亂世中……

於是,在上世紀二十年代,位於重慶南岸花溪河畔冒著熱氣的一片荒草地上,就在這個青年開拓者的手中,變成了溫泉沐浴地,與毗鄰的大溫泉(南溫泉)相呼應,通稱小溫泉(簡稱小泉),而且漸漸成了風景名勝區,在花溪十二景中名為“小泉溫泳”,以開拓者阮蘅伯(我的父親)原創的“沂春浴室”、“蘅盧賓館”及“今是軒”為核心,把花溪河的腹心地帶打扮得聲情並茂,姿色宜人,遂在二十世紀上半葉末期,濃縮了一段歷史風雲,從小舞臺走向了大舞臺。

緣於“小泉溫泳”得天獨厚的自然條件和區位優勢,民國政府對這塊風水寶地也是患上了紅眼病的,但,那時的官僚們卻不敢也從未起過掠奪之心,諸如以“服從抗戰大局”的名義鯨吞嚼食,而是按規矩租用了八年,儘管租用單位——中央政治大學——的校長是蔣中正,但,在本質上及事實上,他仍是我家的房客,換言之,我家乃是蔣委員長的房東。這個租賃關係乃有契約為據,甲乙雙方的親筆簽名者,分別是阮蘅伯與蔣中正,毫無苟且;該校在抗戰勝利遷回南京前夕,校方則按契約向我父親辦理了全部退還手續。在我的童年記憶中,這類契據文書都是蓋了“政大”校印和蔣委員長的私人印鑒的,只可惜在後來的改朝換代中被焚毀了(估計在臺北檔案館還可能查得到)。但,不可焚毀的卻是留在我腦海中的一份珍貴記憶:被推倒的那個黨國,在道義和法制方面,乃是後來的這個黨國不可同日而語的。儘管在拿下江山之前,這個自封“燈塔”的政黨,在陪都重慶,在民國首腦聚居的南泉及小泉,對“民主憲政”的吶喊,帶頭反對一黨獨裁的調門,比誰都更高吭,更響亮。

二

站在一九四九這條歷史斷裂帶上,面對接踵而來的“鎮反”及“清匪反霸”運動,亦即面對天朝伊始的血腥大殺戮,我父親(阮蘅伯)乃始終毫無懼色,因為他認真研究了並聽信了中共“保護工商業”的政策,而且堅信自己的正直和清白可為歷朝歷代所容納,因為,他耳聞中共也在口口聲聲恭維國父孫中山,況且,吾父也一貫自以為他的青春與熱血,乃是同辛亥革命的連天烽火擁抱在一起的,無愧國家民族——無論在但懋辛將軍麾下,或者在唐式遵將軍麾下——其劍鋒所指,乃是滿清王朝。這有履歷及業績為據:自“四川保路運動”功成圓滿之後,未過而立之年的他,即斷然拒絕投身軍閥混戰,亦即毅然放棄了亂世攀升的機會,僅僅憑藉積蓄不多的軍晌,立即走向了喀斯特溶岩地貌中的這條小河流,不辭艱辛,終於負債開拓出了風光如畫的小溫泉。這是他畢生心血創下的命根子,自然更是一大家子的生存源泉。所以,後來面臨改朝換代,面對“人民政府”對這樁產業的眼紅及口饞,或者威迫利誘,他皆不為所動。因為,他曾經熟讀經史,他不相信 “共產”是搶劫。當然,這也是他自已在找死。

重慶“解放”初期,西南軍政委員會在小泉相繼舉辦了“軍政大學”和“革命大學”。這兩所“大學”都曾有意購買“沂春”浴室和泳池,但吾父卻不識相,拒絕出賣,這當然也同對方的賤價強購有關。稍後,當南局管理局首任局長——就是要求女人們把一切獻給黨的那個色狼兼貪汙犯“韓金牙”——通知吾父把小泉“適當作價”交給南泉“統一管理”時,吾父也是仍然不識時務,因為他仍然相信中共“保護工商業的英明政策”不會改變,並據之作了回絕,最後還敢聲言道:

“買賣買賣,兩相情願,我不賣,誰敢搶?除非共產黨沒政策,沒王法!”

“阮蘅伯,我看你是不見棺材不落淚!”

這兩句對白令我刻骨銘心。韓金牙的確也是言之不假,他第一次叫我們全家落淚的事情果然很快到來了。中共在對“新解放區”的廣大農村拉開屠殺序幕之前,也仿傚“老區”搞了個所謂的“減租退押”運動(對“鐵公雞”牟國福這種自耕發家而且始終自耕的小地主也無例外),而吾父分得的一點祖業(位於周家溝的十多畝稻田及旱地),則被韓局長左算右算、算得非要拿小泉的家業抵押不可。吾父當然不服。在爭辯無效之後,他只好硬著頭皮到重慶找遍親友(包括“起義將領”彭斌將軍)借到了兩千枚銀元,退了“押佃”,總算過了第一道鬼門關。儘管這同強人榨取無異——十多畝田地才值多少錢?一點小土地出租哪會收押金?何況它與我家基本生活來源的關係微之又微——但父親並不因被變相搶劫而沮喪不己。他堅信,只要地下湧出的溫泉不致枯竭,就會替他度過一切難關;何況,他仍然相信中共的工商政策不會開玩笑,甚至認為自己應該屬於五星紅旗上的一顆星(其實,他真是類同如今優秀的民營企業家兼優秀的退伍軍人)。懷著這份化險為夷的好心情,在自斟自飲中,他不僅續寫著他的“辛亥革命回憶錄”,而且還向“人民政府”提出了南泉—小泉規劃建設的書面建議。他的性格真像一塊有棱有角的花崗岩,頑固而天真。

他的這份天真也不是毫無依據的。在接下來劃分成份時,我家被劃為“工商業兼小土地出租”——既不屬於重點革命對象,也不屬於革命營壘——尚可在夾縫中求得一條生路。對此,作為辛亥志士的他,儘管心懷耿介,但同被抓被鬥的地主或鄉紳相比,也還是算不錯的。他的寫作仍在繼續著;浴室、泳池與賓館仍在熱熱鬧鬧地營運著。

三

或許真是天有不測風雲。由於“抗美援朝”愈發攀升的金錢需要,前朝官僚和地主的“罪名”也就隨之火速升級了。被留用的南泉管理局末任局長許敬輿很快變成了一具無頭屍;以慳吝與勤勞馳名的“鐵公雞”牟國福也被扣上了“惡霸地主”而被火速敲了“砂罐”……一時間,血流如水並火速變成了“袁大頭”——因對“反動官僚”和“惡霸地主”不僅皆須一律殺頭,而且惟有如此才可“依法”沒收其全部財產並可挖地三尺,對於剩下的家眷,皆可掃地出門,任意蹂躪。

我父親也被升級了,中共首先拿他同“反動官僚”掛了勾,因為他相繼任過南泉管理局局長,和萬縣糖業專賣局局長,不過,其任職時段卻在抗戰八年之內,屬“國共合作”時期,加之為官廉潔,無劣跡可抓,一時還找不到任何藉口敲碎他的“砂罐”並沒收他的小泉家業;但是,祖傳的那點田地卻繼續給全家帶來了滅頂之災。當韓金牙代表“黨和政府”把“小土地出租”提升為“大地主”後,就接踵給父親扣上了“官僚大地主”和“惡霸地主”兩頂大帽子——絕對夠了被“敲”並被“依法”沒收全部財產的資格。

但很怪(那年頭的怪事也太多),我父親被抓了,鬥了,也關了,但“人民政府”卻又對他(對一個“惡霸地主”)表現出了空前絕後的“寬大為懷”,不僅沒殺他,而且還很快把他放了並立即逐出了當地——韓金牙主動叫他到外地投靠子女——以致使他成了全國獨一無二的、保全了“砂罐”的“官僚大地主”兼“惡霸地主”,同時享有“選舉權”。從此(從一九五二年夏天伊始),一位被潑了一身污水的辛亥革命英雄,就只得離鄉背井,踏上了茫茫“信訪”路,並隨身攜帶著尚未寫完的《辛亥革命回憶錄》。

他首先給原“西南軍政委員會”首屆正、副主委劉伯承和鄧小平寄了“申訴材料”,但卻如泥牛入海;之後,他赴京找了他的血親表弟鬍子昂(時任全國“工商聯”主委、“人大”常委),但仍然無果;最後,他返蓉找到了昔日上司但懋辛將軍,經啟發說服後,他才對被掠奪的財產有些心灰意冷了,但仍未死心,因為他的性格仍像一塊有棱有角的花崗岩,並在嘴邊附加了一句口頭禪:“既然我是惡霸地主,為啥不敲老子的砂罐?”——其潛臺詞不挑自明,邏輯堅挺。

四

我在一九五七年被陽謀誘“殺”之後,更難見到父親了。但是,當父親獲知我同“一點雪”(大黑狗)相依為命時,尤其聽到我從死人堆爬出來的那付慘相時,不僅老淚縱橫,而且還是傾其所有地向我傳來了偉大的父愛,這有不時寄來的一兩斤全國糧票和托人帶來的一小瓶油煎鹽巴為證。他的這些“暗箱操作”無疑同三姐一家子的生存源泉具有直接關係,間或鬧得翻臉也就在所難免了。

我雖庶出,但我從小就知道父親最愛我,不僅緣於“百姓愛麼兒”。一九六二年,我終於獲准返渝探親時,老爸一開始就提出願到岷江來同我過日子,受苦也樂意。但這怎麼行呢?我認為是他老糊塗了,畢竟己近八旬高齡, 何況我的身份也不能接納他(就不知兩位姐姐為何還要支持他)。被我斷然拒絕後,父親的老臉幾乎抽搐起來了。之後,我心中又覺得喘喘不安,老在捉摸著如何給他一些安慰才好。我知道他是渴望殘年有靠,與母親對我的期盼完全不同。所以,我就不必把林玉芳或安麗的像片給他看並重複相同的謊言了。我應當為他另砌一個謊言爐灶才好。於是,我向老爸說,雖然您同我母親早就結束了封建婚姻關係,而且在離婚書上也明確界定我只對母親一方才負有瞻養責任,但是,事實上的血緣關係在我心頭卻是割不斷的,您永遠是我的父親。我在五七年以前的表現可以證明這一點,您也認為我是很有孝心的。今後,只要我的命運稍有轉機,一定會主動接您上成都,好好侍候您的晚年。我媽也是這個意思, 您知道,她心好,明大義,目前還可自食其力。這次,也是她主動提出要我每月盡可能兌五元錢給您的,叫您買點古巴糖補補身子。我認為您眼前的關鍵是要靜下心來過日子,和衷共濟,不要鬧。三姐一家子不容易,人人都很慘。等我的情況好了,就好辦了,您說呢?

我講的當然全是真心話,但因難以兌現,也可視為謊言。不過,父親臉上的愁容卻為之舒展多了,而且還在落日餘輝中生出了十分美好的憧憬。為了有幸同我共濟一個屋簷下,他還不斷地排了長隊,憑票購置了碗筷和鍋瓢。在人生的邊緣上,他仍在編織著一個無比悲愴的夢,包括索回財產的夢……

我同父親的此次別離(也是永訣)之後,他即在“四清” 和“清理階級隊伍”中被趕回了原籍,殘喘在南泉建文峰下的一處荒山野穀中,而且仍然攜帶著他尚未寫完的《辛亥革命回憶錄》。

一九六六年,當毛魔用括地三尺的血腥“橫掃”拉開“文革” 序幕之初,我父親就被南泉紅衛兵抓去批鬥、罰跪、遊街、鞭打而終其一生了。時年八旬有二。一個時代一個社會竟會如此煽動子輩孫輩來殘害祖輩和父輩者,已足可昭示一個國家一個民族的精神大廈即將崩潰了,完全墮落了。為了證明“階級鬥爭”的偉大和美麗,我父親的屍體,一位辛亥志士的屍體,一位國民黨人的屍體,一位四川保路運動先驅者的屍體,竟被棄置田野,包括《辛亥革命回憶錄》。

我是在一九六六年十二月三日逃離溫江“牛棚”時,到了淑聲姑母家才知此事的。我在慟哭中燃起了一腔怒火。如果說,我從溫江逃離時還帶有不少盲目性的話,那麼,從野山傳來的這則噩耗則使我的仇恨目標變得明確多了。但是,我並不需要明火執仗的抗爭,我首先需要保住自我,先在苦難中作個刑餘的史臣,記下毛魔的罪孽與人間的不幸。倘若未及天明就倒下了,也要設法將我的心路歷程和實物資料,尤其是我父親的死因,留給未來的子孫。

其實,我父親的死因非常簡單,只因他在“舊民主主義革命”中創下了一份為“新民主主義革命”所不容的私人產業,而後者的本性卻是屠殺與掠奪——活像獅王張開了吞噬前朝子孫的血盆大口。

五

我已不願細想父親慘死在建文峰下的那一刻尤其是那幅情景了,後來聽人講,他被毛魔紅衛兵活活折磨致死之後,直至丟坑掩埋之前,乃是未能瞑目的——我覺得,他是在用他死了的怒目和不散的冤魂,向蒼天,向大地,寫成了一曲辛亥之殤,留下了一筆辛亥之恥。這既是一代人的不幸,更是國家民族之大不幸。當年的一代革命青年,翱翔在蜀水巴山的一群雄鷹——鄒容、夏之時、唐式遵、但懋辛、阮蘅伯和成千上萬的無名英雄——他們用他們的熱血,他們的理想,他們的奮鬥,所換得的各自的悲慘結局,共同的命運,乃是留在百年歷史煙塵中的最為不幸的一組音符,也是一曲無比悲愴的亂世絕唱。你只要想一想,掂一掂民國元年二十四歲的四川督軍夏之時竟在一九五零年被中共“農協會”處死的情景就不難破譯並判斷誰是新中國了;同樣,你只要想一想,掂一掂如今由官、商勾結霸佔的“搖錢樹”小溫泉就不難破譯並判斷毛的“革命”是個什麼東西了。

不過,作為辛亥一代的晚輩,作為阮蘅伯的兒子,我心中最為愧疚和遺憾的還是我不僅沒有留下父親未完的《辛亥革命回憶錄》,而且連看也都懶得看一眼(倘若留些記憶在心中該多好)。這自然同當年年幼有關,亂世中,我也根本沒有興趣留意他在寫什麼;稍稍大一點,站在一九四九歷史斷裂帶上,作為在大陸上相繼充當了一個黨國末代童子軍和另一個黨國首批紅領巾的我,經“新中國”洗腦後,即小腦瓜中被“劃清界線”,“站穩階級立場”,尤其是被“大義滅親”之類的血腥觀念塞滿之後,我更是覺得父親的那迭手稿(裝訂得很像一本線裝書的東西),乃屬不祥之物,不僅對之興味索然,而且還叫他燒Text Box: 了,更不要去到處“翻案”了。有一次,父親被我“大義凜然”的“革命態度”氣得發火時,沖我怒吼道:

“你是吃錯藥啦?莫非國父領導的辛亥革命也錯啦?!”並附上了他的口頭禪:“既然我是惡霸地主,為啥不敲老子的砂罐?”——他充足的理由和雄辯的詰問也委實沖淡了我心中“神聖的黨文化”,後來也漸漸記住了他的一些隻言片語。如今彙集起來,也可大致勾勒出阮氏家譜和父親在辛亥前後的人生輪廓。

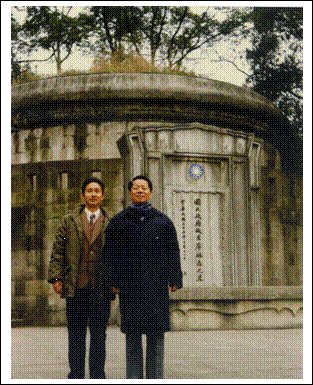

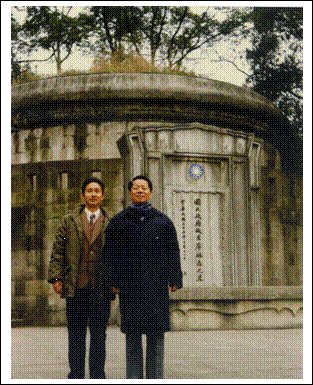

1987年冬同臺灣歸來收拾父親骨骸的二哥(阮基緒)合影於林森墓前。(網路圖片)

阮氏家族上溯有據的祖先是晉代名士阮籍,祖籍湖北孝感,明末匪首張獻忠屠蜀後,隨“湖、廣填四川”的移民潮定居於巴縣。祖父是前清舉人,終身任教於學堂。父親兄弟四人,排行老大,生於一八八四年,勤奮好學,志向明確,自幼仇恨封建帝制,不顧祖父勸阻,毅然投身反滿,相繼在但懋辛部、唐式遵部任祕書及祕書長,一九一一年辛亥革命成功時,年僅二十七歲,由於作戰勇敢,文化程度較高,亦即文武雙全,在摧毀四川總督府後,被調至國民黨四川省黨部(位於成都蓮花池)任職;繼後又被唐式遵師長召回,俟至將被擢升團級之時,卻懇請解甲到小泉,因他不願參加軍閥混戰而只是醉心於實業開拓,時年三旬左右,雄心勃勃,才華與抱負如雙翼展開,但誰能預蔔推翻帝制後的民國創業竟有殺身之禍呢!

嗚呼,一代死於中共暴政的辛亥先行者,你們曾經為之奮鬥的民主憲政之夢莫非還能久久容忍極權政治的噩夢麼?

(原標題: 被棄屍荒山的辛亥老人)

文章來源:《黃花崗雜誌》第35、36期合刊

——作者跪祭

1985年1月我們終於找到了死難者的荒塚,右起第二人為作者。(網路圖片)

一

在推翻帝制的決戰中,他屬馳騁疆場的一代熱血青年,在實業救國的熱潮中,他離開了馬背,毅然決然地走向了荒野……在一片處女地的開拓中,他以智慧與勤奮,憑著一個“死心眼”,塑造了一個開拓者的偉岸形象——挺立在未曾泯滅的歷史烽煙中,亂世中……

於是,在上世紀二十年代,位於重慶南岸花溪河畔冒著熱氣的一片荒草地上,就在這個青年開拓者的手中,變成了溫泉沐浴地,與毗鄰的大溫泉(南溫泉)相呼應,通稱小溫泉(簡稱小泉),而且漸漸成了風景名勝區,在花溪十二景中名為“小泉溫泳”,以開拓者阮蘅伯(我的父親)原創的“沂春浴室”、“蘅盧賓館”及“今是軒”為核心,把花溪河的腹心地帶打扮得聲情並茂,姿色宜人,遂在二十世紀上半葉末期,濃縮了一段歷史風雲,從小舞臺走向了大舞臺。

緣於“小泉溫泳”得天獨厚的自然條件和區位優勢,民國政府對這塊風水寶地也是患上了紅眼病的,但,那時的官僚們卻不敢也從未起過掠奪之心,諸如以“服從抗戰大局”的名義鯨吞嚼食,而是按規矩租用了八年,儘管租用單位——中央政治大學——的校長是蔣中正,但,在本質上及事實上,他仍是我家的房客,換言之,我家乃是蔣委員長的房東。這個租賃關係乃有契約為據,甲乙雙方的親筆簽名者,分別是阮蘅伯與蔣中正,毫無苟且;該校在抗戰勝利遷回南京前夕,校方則按契約向我父親辦理了全部退還手續。在我的童年記憶中,這類契據文書都是蓋了“政大”校印和蔣委員長的私人印鑒的,只可惜在後來的改朝換代中被焚毀了(估計在臺北檔案館還可能查得到)。但,不可焚毀的卻是留在我腦海中的一份珍貴記憶:被推倒的那個黨國,在道義和法制方面,乃是後來的這個黨國不可同日而語的。儘管在拿下江山之前,這個自封“燈塔”的政黨,在陪都重慶,在民國首腦聚居的南泉及小泉,對“民主憲政”的吶喊,帶頭反對一黨獨裁的調門,比誰都更高吭,更響亮。

二

站在一九四九這條歷史斷裂帶上,面對接踵而來的“鎮反”及“清匪反霸”運動,亦即面對天朝伊始的血腥大殺戮,我父親(阮蘅伯)乃始終毫無懼色,因為他認真研究了並聽信了中共“保護工商業”的政策,而且堅信自己的正直和清白可為歷朝歷代所容納,因為,他耳聞中共也在口口聲聲恭維國父孫中山,況且,吾父也一貫自以為他的青春與熱血,乃是同辛亥革命的連天烽火擁抱在一起的,無愧國家民族——無論在但懋辛將軍麾下,或者在唐式遵將軍麾下——其劍鋒所指,乃是滿清王朝。這有履歷及業績為據:自“四川保路運動”功成圓滿之後,未過而立之年的他,即斷然拒絕投身軍閥混戰,亦即毅然放棄了亂世攀升的機會,僅僅憑藉積蓄不多的軍晌,立即走向了喀斯特溶岩地貌中的這條小河流,不辭艱辛,終於負債開拓出了風光如畫的小溫泉。這是他畢生心血創下的命根子,自然更是一大家子的生存源泉。所以,後來面臨改朝換代,面對“人民政府”對這樁產業的眼紅及口饞,或者威迫利誘,他皆不為所動。因為,他曾經熟讀經史,他不相信 “共產”是搶劫。當然,這也是他自已在找死。

重慶“解放”初期,西南軍政委員會在小泉相繼舉辦了“軍政大學”和“革命大學”。這兩所“大學”都曾有意購買“沂春”浴室和泳池,但吾父卻不識相,拒絕出賣,這當然也同對方的賤價強購有關。稍後,當南局管理局首任局長——就是要求女人們把一切獻給黨的那個色狼兼貪汙犯“韓金牙”——通知吾父把小泉“適當作價”交給南泉“統一管理”時,吾父也是仍然不識時務,因為他仍然相信中共“保護工商業的英明政策”不會改變,並據之作了回絕,最後還敢聲言道:

“買賣買賣,兩相情願,我不賣,誰敢搶?除非共產黨沒政策,沒王法!”

“阮蘅伯,我看你是不見棺材不落淚!”

這兩句對白令我刻骨銘心。韓金牙的確也是言之不假,他第一次叫我們全家落淚的事情果然很快到來了。中共在對“新解放區”的廣大農村拉開屠殺序幕之前,也仿傚“老區”搞了個所謂的“減租退押”運動(對“鐵公雞”牟國福這種自耕發家而且始終自耕的小地主也無例外),而吾父分得的一點祖業(位於周家溝的十多畝稻田及旱地),則被韓局長左算右算、算得非要拿小泉的家業抵押不可。吾父當然不服。在爭辯無效之後,他只好硬著頭皮到重慶找遍親友(包括“起義將領”彭斌將軍)借到了兩千枚銀元,退了“押佃”,總算過了第一道鬼門關。儘管這同強人榨取無異——十多畝田地才值多少錢?一點小土地出租哪會收押金?何況它與我家基本生活來源的關係微之又微——但父親並不因被變相搶劫而沮喪不己。他堅信,只要地下湧出的溫泉不致枯竭,就會替他度過一切難關;何況,他仍然相信中共的工商政策不會開玩笑,甚至認為自己應該屬於五星紅旗上的一顆星(其實,他真是類同如今優秀的民營企業家兼優秀的退伍軍人)。懷著這份化險為夷的好心情,在自斟自飲中,他不僅續寫著他的“辛亥革命回憶錄”,而且還向“人民政府”提出了南泉—小泉規劃建設的書面建議。他的性格真像一塊有棱有角的花崗岩,頑固而天真。

他的這份天真也不是毫無依據的。在接下來劃分成份時,我家被劃為“工商業兼小土地出租”——既不屬於重點革命對象,也不屬於革命營壘——尚可在夾縫中求得一條生路。對此,作為辛亥志士的他,儘管心懷耿介,但同被抓被鬥的地主或鄉紳相比,也還是算不錯的。他的寫作仍在繼續著;浴室、泳池與賓館仍在熱熱鬧鬧地營運著。

三

或許真是天有不測風雲。由於“抗美援朝”愈發攀升的金錢需要,前朝官僚和地主的“罪名”也就隨之火速升級了。被留用的南泉管理局末任局長許敬輿很快變成了一具無頭屍;以慳吝與勤勞馳名的“鐵公雞”牟國福也被扣上了“惡霸地主”而被火速敲了“砂罐”……一時間,血流如水並火速變成了“袁大頭”——因對“反動官僚”和“惡霸地主”不僅皆須一律殺頭,而且惟有如此才可“依法”沒收其全部財產並可挖地三尺,對於剩下的家眷,皆可掃地出門,任意蹂躪。

我父親也被升級了,中共首先拿他同“反動官僚”掛了勾,因為他相繼任過南泉管理局局長,和萬縣糖業專賣局局長,不過,其任職時段卻在抗戰八年之內,屬“國共合作”時期,加之為官廉潔,無劣跡可抓,一時還找不到任何藉口敲碎他的“砂罐”並沒收他的小泉家業;但是,祖傳的那點田地卻繼續給全家帶來了滅頂之災。當韓金牙代表“黨和政府”把“小土地出租”提升為“大地主”後,就接踵給父親扣上了“官僚大地主”和“惡霸地主”兩頂大帽子——絕對夠了被“敲”並被“依法”沒收全部財產的資格。

但很怪(那年頭的怪事也太多),我父親被抓了,鬥了,也關了,但“人民政府”卻又對他(對一個“惡霸地主”)表現出了空前絕後的“寬大為懷”,不僅沒殺他,而且還很快把他放了並立即逐出了當地——韓金牙主動叫他到外地投靠子女——以致使他成了全國獨一無二的、保全了“砂罐”的“官僚大地主”兼“惡霸地主”,同時享有“選舉權”。從此(從一九五二年夏天伊始),一位被潑了一身污水的辛亥革命英雄,就只得離鄉背井,踏上了茫茫“信訪”路,並隨身攜帶著尚未寫完的《辛亥革命回憶錄》。

他首先給原“西南軍政委員會”首屆正、副主委劉伯承和鄧小平寄了“申訴材料”,但卻如泥牛入海;之後,他赴京找了他的血親表弟鬍子昂(時任全國“工商聯”主委、“人大”常委),但仍然無果;最後,他返蓉找到了昔日上司但懋辛將軍,經啟發說服後,他才對被掠奪的財產有些心灰意冷了,但仍未死心,因為他的性格仍像一塊有棱有角的花崗岩,並在嘴邊附加了一句口頭禪:“既然我是惡霸地主,為啥不敲老子的砂罐?”——其潛臺詞不挑自明,邏輯堅挺。

四

我在一九五七年被陽謀誘“殺”之後,更難見到父親了。但是,當父親獲知我同“一點雪”(大黑狗)相依為命時,尤其聽到我從死人堆爬出來的那付慘相時,不僅老淚縱橫,而且還是傾其所有地向我傳來了偉大的父愛,這有不時寄來的一兩斤全國糧票和托人帶來的一小瓶油煎鹽巴為證。他的這些“暗箱操作”無疑同三姐一家子的生存源泉具有直接關係,間或鬧得翻臉也就在所難免了。

我雖庶出,但我從小就知道父親最愛我,不僅緣於“百姓愛麼兒”。一九六二年,我終於獲准返渝探親時,老爸一開始就提出願到岷江來同我過日子,受苦也樂意。但這怎麼行呢?我認為是他老糊塗了,畢竟己近八旬高齡, 何況我的身份也不能接納他(就不知兩位姐姐為何還要支持他)。被我斷然拒絕後,父親的老臉幾乎抽搐起來了。之後,我心中又覺得喘喘不安,老在捉摸著如何給他一些安慰才好。我知道他是渴望殘年有靠,與母親對我的期盼完全不同。所以,我就不必把林玉芳或安麗的像片給他看並重複相同的謊言了。我應當為他另砌一個謊言爐灶才好。於是,我向老爸說,雖然您同我母親早就結束了封建婚姻關係,而且在離婚書上也明確界定我只對母親一方才負有瞻養責任,但是,事實上的血緣關係在我心頭卻是割不斷的,您永遠是我的父親。我在五七年以前的表現可以證明這一點,您也認為我是很有孝心的。今後,只要我的命運稍有轉機,一定會主動接您上成都,好好侍候您的晚年。我媽也是這個意思, 您知道,她心好,明大義,目前還可自食其力。這次,也是她主動提出要我每月盡可能兌五元錢給您的,叫您買點古巴糖補補身子。我認為您眼前的關鍵是要靜下心來過日子,和衷共濟,不要鬧。三姐一家子不容易,人人都很慘。等我的情況好了,就好辦了,您說呢?

我講的當然全是真心話,但因難以兌現,也可視為謊言。不過,父親臉上的愁容卻為之舒展多了,而且還在落日餘輝中生出了十分美好的憧憬。為了有幸同我共濟一個屋簷下,他還不斷地排了長隊,憑票購置了碗筷和鍋瓢。在人生的邊緣上,他仍在編織著一個無比悲愴的夢,包括索回財產的夢……

我同父親的此次別離(也是永訣)之後,他即在“四清” 和“清理階級隊伍”中被趕回了原籍,殘喘在南泉建文峰下的一處荒山野穀中,而且仍然攜帶著他尚未寫完的《辛亥革命回憶錄》。

一九六六年,當毛魔用括地三尺的血腥“橫掃”拉開“文革” 序幕之初,我父親就被南泉紅衛兵抓去批鬥、罰跪、遊街、鞭打而終其一生了。時年八旬有二。一個時代一個社會竟會如此煽動子輩孫輩來殘害祖輩和父輩者,已足可昭示一個國家一個民族的精神大廈即將崩潰了,完全墮落了。為了證明“階級鬥爭”的偉大和美麗,我父親的屍體,一位辛亥志士的屍體,一位國民黨人的屍體,一位四川保路運動先驅者的屍體,竟被棄置田野,包括《辛亥革命回憶錄》。

我是在一九六六年十二月三日逃離溫江“牛棚”時,到了淑聲姑母家才知此事的。我在慟哭中燃起了一腔怒火。如果說,我從溫江逃離時還帶有不少盲目性的話,那麼,從野山傳來的這則噩耗則使我的仇恨目標變得明確多了。但是,我並不需要明火執仗的抗爭,我首先需要保住自我,先在苦難中作個刑餘的史臣,記下毛魔的罪孽與人間的不幸。倘若未及天明就倒下了,也要設法將我的心路歷程和實物資料,尤其是我父親的死因,留給未來的子孫。

其實,我父親的死因非常簡單,只因他在“舊民主主義革命”中創下了一份為“新民主主義革命”所不容的私人產業,而後者的本性卻是屠殺與掠奪——活像獅王張開了吞噬前朝子孫的血盆大口。

五

我已不願細想父親慘死在建文峰下的那一刻尤其是那幅情景了,後來聽人講,他被毛魔紅衛兵活活折磨致死之後,直至丟坑掩埋之前,乃是未能瞑目的——我覺得,他是在用他死了的怒目和不散的冤魂,向蒼天,向大地,寫成了一曲辛亥之殤,留下了一筆辛亥之恥。這既是一代人的不幸,更是國家民族之大不幸。當年的一代革命青年,翱翔在蜀水巴山的一群雄鷹——鄒容、夏之時、唐式遵、但懋辛、阮蘅伯和成千上萬的無名英雄——他們用他們的熱血,他們的理想,他們的奮鬥,所換得的各自的悲慘結局,共同的命運,乃是留在百年歷史煙塵中的最為不幸的一組音符,也是一曲無比悲愴的亂世絕唱。你只要想一想,掂一掂民國元年二十四歲的四川督軍夏之時竟在一九五零年被中共“農協會”處死的情景就不難破譯並判斷誰是新中國了;同樣,你只要想一想,掂一掂如今由官、商勾結霸佔的“搖錢樹”小溫泉就不難破譯並判斷毛的“革命”是個什麼東西了。

不過,作為辛亥一代的晚輩,作為阮蘅伯的兒子,我心中最為愧疚和遺憾的還是我不僅沒有留下父親未完的《辛亥革命回憶錄》,而且連看也都懶得看一眼(倘若留些記憶在心中該多好)。這自然同當年年幼有關,亂世中,我也根本沒有興趣留意他在寫什麼;稍稍大一點,站在一九四九歷史斷裂帶上,作為在大陸上相繼充當了一個黨國末代童子軍和另一個黨國首批紅領巾的我,經“新中國”洗腦後,即小腦瓜中被“劃清界線”,“站穩階級立場”,尤其是被“大義滅親”之類的血腥觀念塞滿之後,我更是覺得父親的那迭手稿(裝訂得很像一本線裝書的東西),乃屬不祥之物,不僅對之興味索然,而且還叫他燒Text Box: 了,更不要去到處“翻案”了。有一次,父親被我“大義凜然”的“革命態度”氣得發火時,沖我怒吼道:

“你是吃錯藥啦?莫非國父領導的辛亥革命也錯啦?!”並附上了他的口頭禪:“既然我是惡霸地主,為啥不敲老子的砂罐?”——他充足的理由和雄辯的詰問也委實沖淡了我心中“神聖的黨文化”,後來也漸漸記住了他的一些隻言片語。如今彙集起來,也可大致勾勒出阮氏家譜和父親在辛亥前後的人生輪廓。

1987年冬同臺灣歸來收拾父親骨骸的二哥(阮基緒)合影於林森墓前。(網路圖片)

阮氏家族上溯有據的祖先是晉代名士阮籍,祖籍湖北孝感,明末匪首張獻忠屠蜀後,隨“湖、廣填四川”的移民潮定居於巴縣。祖父是前清舉人,終身任教於學堂。父親兄弟四人,排行老大,生於一八八四年,勤奮好學,志向明確,自幼仇恨封建帝制,不顧祖父勸阻,毅然投身反滿,相繼在但懋辛部、唐式遵部任祕書及祕書長,一九一一年辛亥革命成功時,年僅二十七歲,由於作戰勇敢,文化程度較高,亦即文武雙全,在摧毀四川總督府後,被調至國民黨四川省黨部(位於成都蓮花池)任職;繼後又被唐式遵師長召回,俟至將被擢升團級之時,卻懇請解甲到小泉,因他不願參加軍閥混戰而只是醉心於實業開拓,時年三旬左右,雄心勃勃,才華與抱負如雙翼展開,但誰能預蔔推翻帝制後的民國創業竟有殺身之禍呢!

嗚呼,一代死於中共暴政的辛亥先行者,你們曾經為之奮鬥的民主憲政之夢莫非還能久久容忍極權政治的噩夢麼?

(原標題: 被棄屍荒山的辛亥老人)

文章來源:《黃花崗雜誌》第35、36期合刊